–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Љ—П—Б–љ—Л—Е —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї —Г –Ї—А—Б

- Details

- Category: –£–Ј–Є –≤ –≤–µ—В–µ—А–Є–љ–∞—А–Є–Є –Ї—А—Б

Animal Genetics and Breeding Unit (AGBU) University of New England Armidale, NSW 2351 Australia

AGBU is a joint unit of the New South Wales Department of Primary Industries (NSWDPI) and Meat and Livestock Australia

–њ–µ—А–µ–≤–Њ–і –С—Г—В—П–Ї–Њ–≤ –Х.

–Ф–ї—П –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Љ—Л—И—Ж –Є –ґ–Є—А–∞ —Г –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–≥–∞—В–Њ–≥–Њ —Б–Ї–Њ—В–∞ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П—О—В —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –і–∞—В—З–Є–Ї

—В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–љ–Њ–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ —Б –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М—О —В–Њ–љ–Ї–Њ–є –љ–∞—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –Є–Ј–Љ–µ–љ—П–µ–Љ—Л—Е –њ–∞—А–∞–Љ–µ—В—А–Њ–≤: —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є–µ –Є —Д–Њ–Ї—Г—Б. –Ґ–∞–Ї–ґ–µ –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –∞–њ–њ–∞—А–∞—В—Е –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —А–∞—Б—З–µ—В–∞ –Љ—П—Б–љ—Л—Е —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї (–њ—А–Њ—Ж–µ–љ—В–љ–Њ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –ґ–Є—А–∞, –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –і–ї–Є–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –Љ—Г—Б–Ї—Г–ї–∞).

–Ф–ї—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Љ—П—Б–љ—Л—Е —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞—О—В¬†—З–µ—В—Л—А–µ –Ї—А–Є—В–µ—А–Є—П: —В–Њ–ї—Й–Є–љ–∞ –ґ–Є—А–∞ –љ–∞ —Г—А–Њ–≤–љ–µ —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ –Ї—А–µ—Б—Ж–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Ї–∞ (P8), –Љ–µ–ґ–і—Г 12-13 —А–µ–±—А–Њ–Љ, –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М –і–ї–Є–љ–µ–є—И–µ–є –Љ—Л—И—Ж—Л (–Њ–±—К–µ–Љ –≥–ї–∞–Ј–љ–Њ–є –Љ—Л—И—Ж—Л, –Љ—Л—И–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –≥–ї–∞–Ј–Ї–∞), –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ–Њ—Б—В–Є.

–≠—В–Є–Љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –Њ—В–≤–µ—З–∞–µ—В –∞–њ–њ–∞—А–∞–∞—В—Л KAIXIN .

–Т–Њ–Ј—А–∞—Б—В –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М –Њ—В 300 –і–Њ 800 –і–љ–µ–є —Б —В–Њ–ї—Й–Є–љ–Њ–є –ґ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –њ—А–Њ—Б–ї–Њ–є–Ї–Є –љ–∞ —Г—А–Њ–≤–љ–µ 12-13 —А–µ–±—А–∞ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ 5 –Љ–Љ, —З—В–Њ –і–∞–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Њ—В—Б–ї–µ–і–Є—В—М —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Г –Љ—П—Б–∞ –Є –њ—А–Њ–≥–љ–Њ–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ–Њ—Б—В—М –Љ—П—Б–∞.

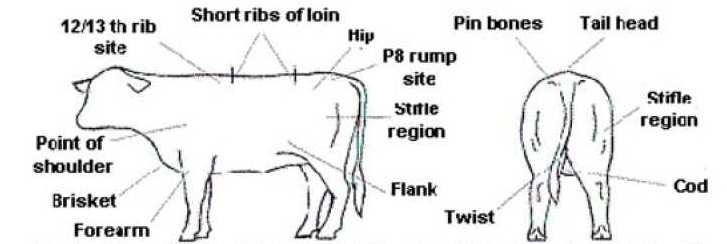

1. –Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —В–Њ–ї—Й–Є–љ—Л –ґ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –њ—А–Њ—Б–ї–Њ–є–Ї–Є

–Ш–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–Є—П —В–Њ–ї—Й–Є–љ—Л –ґ–Є—А–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–і—П—В –љ–∞ —Г—А–Њ–≤–љ–µ 12-13-–Њ–≥–Њ —А–µ–±—А–∞ (–њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Ж–µ–љ–љ–Њ-–і–ї–Є–љ–љ—Л–µ —А–µ–±—А–∞) –Є –Ї—А–µ—Б—В—Ж–∞ (P8). –Ґ–Њ—З–Ї–∞ P8 –Њ–њ—А–µ–ї–µ–љ–∞ –Ї–∞–Ї –њ–µ—А–µ—Б–µ—З–µ–љ–Є–µ –њ–∞—А–∞–ї–µ–ї—М–љ–Њ–є –ї–Є–љ–Є–Є –≤–і–Њ–ї—М –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Њ—З–љ–Є–Ї–∞ –њ–Њ —Ж–µ–љ—В—А—Г –њ–Њ–њ–µ—А–µ—З–љ—Л—Е –Њ—В—А–Њ—Б—В–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Ї–∞ –Є –Њ—Б–Є –≥—А–µ–±–љ—П —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ –Ї—А–µ—Б—Ж–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Ї–∞. –Ц–Є—А –љ–∞ —Г—А–Њ–≤–љ–µ 12-13 —А–µ–±—А–∞ –Є—Б–ї–µ–і—Г—О—В –љ–∞ —А–∞—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є 3/4 –≤—Л—Б–Њ—В—Л¬†–і–ї–Є–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –Љ—Г—Б–Ї—Г–ї–∞¬†—Б–≤–µ—А—Е—Г(—Б–Љ —Д–Њ—В–Њ).

–Ю—А–Є–µ–љ—В–Є—А—Л –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—Й–Є–µ—Б—П¬†–Њ—Ж–µ–љ–Ї–µ –Љ—П—Б–љ—Л—Е —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ —В–Њ–ї—Й–Є–љ—Л –ґ–Є—А–∞ –≤ —В–Њ—З–Ї–∞—Е P8 –Є —Г—А–Њ–≤–µ–љ–µ 12-13 —А–µ–±—А–∞

Adapted from: The Australian Feed lot Directory (Elders Livestock) 1994

–Х—Б—В—М —В—А–Є —Д–∞–Ї—В–Њ—А–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–ї–Є—П—О—В –љ–∞ –Є–љ—В–µ—А–њ—А–µ—В–∞—Ж–Є—О –і–∞–љ–љ—Л—Е –Њ —В–Њ–ї—Й–Є–љ–µ –ґ–Є—А–∞: –љ–∞—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є —Г–Ј–Є —Б–Ї–∞–љ–µ—А–∞ (—З–∞—Б—В–Њ—В–∞, —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є–µ, –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М –Є –њ—А.), —Б—В–µ–њ–µ–љ—М –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–ї–Є—П–љ–Є—П –і–∞—В—З–Є–Ї–∞ –љ–∞ –ґ–Є—А, –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —В–Њ–ї—Й–Є–љ—Л –њ–Њ —Б–Ї–∞–љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ (–Њ–њ—Л—В —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–∞)

–Э–∞—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є—П —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤—Л—Е –≤–Њ–ї–љ –њ—А–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П —А–∞–Ј–љ—Л—Е —В–Њ—З–µ–Ї –Є —А–∞–Ј–љ—Л—Е –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ—П—В—Б—П, —В–Њ –µ—Б—В—М –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—В—М, —З—В–Њ–±—Л –≤ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–µ –±—Л–ї–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —В–Њ–љ–Ї–Њ–є –љ–∞—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є. –Ґ–∞–Ї, –њ—А–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –і–ї–Є–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –Љ—Г—Б–Ї—Г–ї–∞ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –≤—Л—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–љ–Њ–µ —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є–µ, —З–µ–Љ –њ—А–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —В–Њ–ї—Й–Є–љ—Л –ґ–Є—А–∞. –≠—В–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ –≤—Л—Б–Њ–Ї–∞—П –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М¬†–≤–Њ–ї–љ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ—В –Ї –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—О —И—Г–Љ–∞ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ —В–Ї–∞–љ–µ–є –Љ–µ–ґ–і—Г –њ–Њ–і–Ї–Њ–ґ–љ—Л–Љ –ґ–Є—А–Њ–Љ –Є –Љ—Л—И—Ж–∞–Љ–Є, —З—В–Њ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ—В –Ї –Њ—И–Є–±–Њ—З–љ—Л–Љ –і–∞–љ–љ—Л –Є–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–Є—П.

–Ф–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –і–∞—В—З–Є–Ї–Њ–Љ –љ–∞ —В–Ї–∞–љ–Є –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Б–ґ–∞—В–Є–µ —Б–ї–Њ—П –ґ–Є—А–∞ –Є –Ї–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –Є–љ—В–µ—А–њ—А–µ—В–∞—Ж–Є—О —В–Њ–ї—Й–Є–љ—Л –ґ–Є—А–∞ –љ–∞ —Б–Ї–∞–љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ, —З–µ–Љ –Њ–љ–∞ –µ—Б—В—М –≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Я—А–Є —Б–Њ–Љ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞—Е –Є—Б–ї–і–µ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –њ–Њ–і–Њ–ґ–і–∞—В—М –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 5 –Љ–Є–љ—Г—В –і–Њ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–ї—П –≤–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —В–Њ–ї—Й–Є–љ—Л –ґ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –њ—А–Њ—Б–ї–Њ–є–Ї–Є, –ї–Є–±–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤ –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ–є —В–Њ—З–Ї–µ —Б–њ—А–∞–≤–∞-—Б–ї–µ–≤–∞.

–£ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е —А–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞ –≤ –ґ–Є—А–Њ–≤–Њ–є —В–Ї–∞–љ–Є –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —В–Ї–∞–љ—М –Ї–∞–Ї –≤ —В–Њ—З–Ї–µ P9 —В–∞–Ї –Є –љ–∞ —Г—З–∞—Б—В–Ї–µ ¬†12-13 —А–µ–±—А–∞. –°–Њ–µ–і–Є–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—П —В–Ї–∞–љ—М –≤ –ґ–Є—А–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ—В–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞—В—М –ґ–Є—А –Є –љ–∞ —Б–Ї–∞–љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–љ—П—В—М —В–Њ–ї—Й–Є–љ—Г –ґ–Є—А–∞ –њ–Њ —Н—В–Є–Љ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞–Љ, —З—В–Њ –љ–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї–≤–Њ–Ї—А—Г–≥ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —В–Ї–∞–љ–Є –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –µ—Й–µ –ґ–Є—А–Њ–≤–∞—П –њ—А–Њ—Б–ї–Њ–є–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ —Г—З–Є—В—Л–≤–∞–∞—В—М. –Э–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–∞—П –љ–∞—Б—В—А–Њ–є–Ї–∞ —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є—П –і–µ–ї–∞–µ—В –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ —Г–≤–Є–і–µ—В—М –і–∞–љ–љ—Г—О –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Г —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —В–Ї–∞–љ–Є –Є –Њ—В–ї–Є—З–Є—В—М –µ–µ –Њ—В –Є—Б—В–Є–љ–Њ–є –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –ґ–Є—А–Њ–≤–Њ–є —В–Ї–∞–љ–Є. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ —Г—А–Њ–≤–љ–µ 12-13 —А–µ–±—А–∞ –≤ –і–ї–Є–љ–µ–є—И–µ–Љ –Љ—Г—Б–Ї—Г–ї–µ –Є–Љ–µ—О—В—Б—П –Њ—З–∞–≥–Є "–њ—А—А–Њ–≤–∞–ї–Њ–≤" –ґ–Є—А–Њ–≤–Њ–є —В–Ї–∞–љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –≤–љ–µ–і—А–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і–Ї–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є—А–∞ –≤ –Љ—Л—И—Ж—Г. –≠—В–Њ—В –ґ–Є—А —Г–ґ–µ –±—Г–і–µ—В –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П –љ–µ –њ–Њ–і–Ї–Њ–ґ–љ—Л–Љ, –∞ –Љ–µ–ґ–Љ—Л—И–µ—З–љ—Л–Љ!

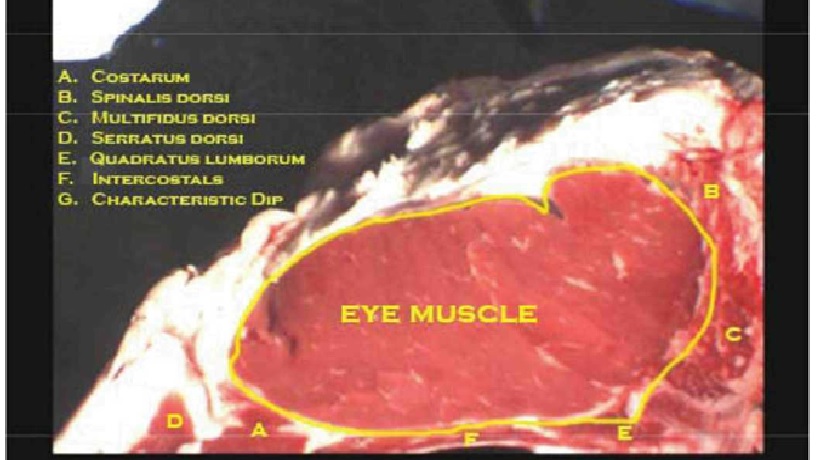

2. –°–Ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –і–ї–Є–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –Љ—Г—Б–Ї—Г–ї–∞

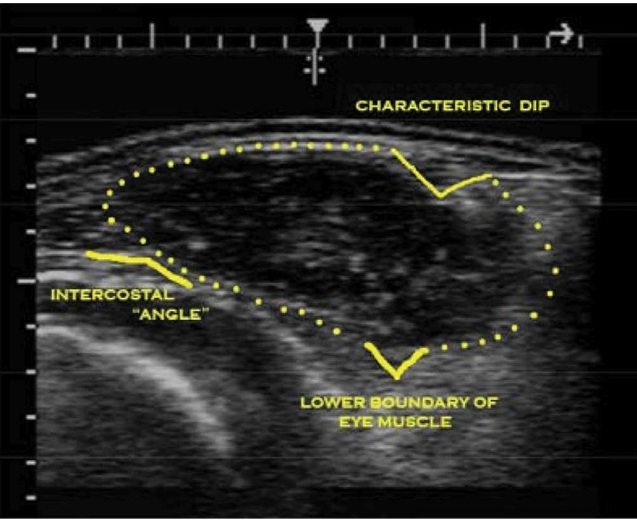

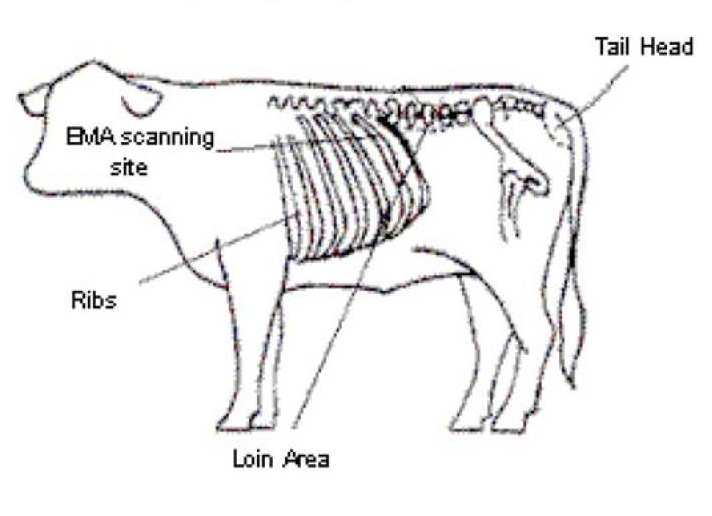

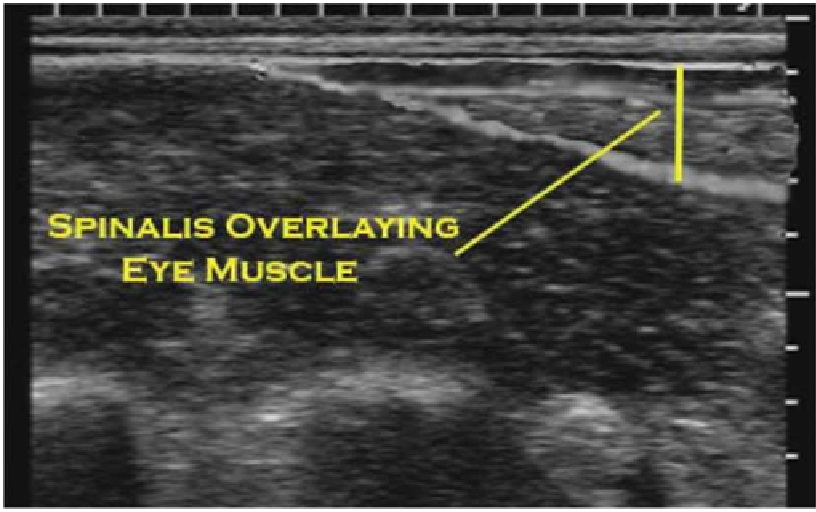

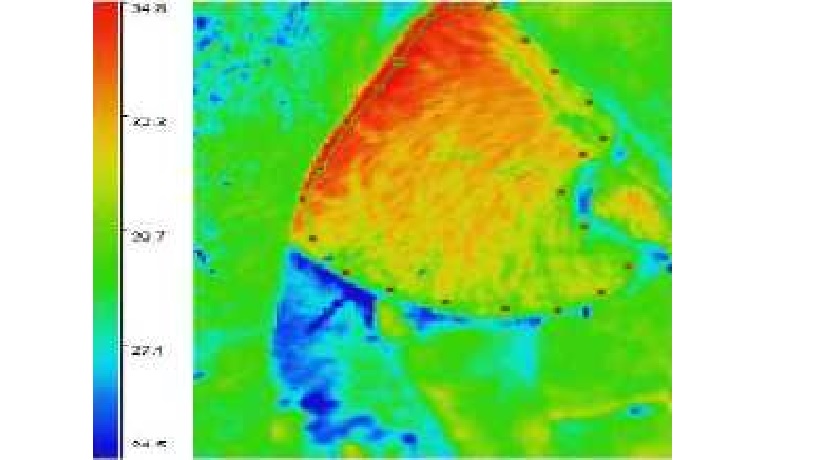

–°–Ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –і–ї–Є–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –Љ—Г—Б–Ї—Г–ї–∞ –≤–µ–і—Г—В –Љ–µ–ґ–і—Г 12-–Љ –Є 13-–Љ —А–µ–±—А–∞–Љ–Є. –≠—В–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–ї–Њ–ґ–Є–≤—И–∞—П—Б—П —В–Њ—З–Ї–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Є–Ј–Љ–µ—А—П–µ—В—Б—П –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М –і–ї–Є–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –Љ—Г—Б–Ї—Г–ї–∞ –і–ї—П –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є –Љ—П—Б–љ—Л—Е —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї. –Ш–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ–≤–Њ–і—П—В –Ї–∞–Ї –≤ —Е–Њ–ї–Њ–і–Є–ї—М–љ–Њ–є –Ї–∞–Љ–µ—А–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —Г–±–Њ—П –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ, —В–∞–Ї –Є –љ–∞ –ґ–Є–≤–Њ–Љ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–Љ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —Г–Ј–Є. –Ф–ї—П –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П —В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Є –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —В–Њ—З–љ–Њ —Б—Г–і–Є—В—М –Њ –Љ—П—Б–љ—Л—Е —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–∞—Е —В—Г—И–Є, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Ј–љ–∞—В—М —В–Њ–њ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –∞–љ–∞—В–Њ–Љ–Є—О –Є –∞–љ–∞—В–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Г –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е —А–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞ –Є –њ–Њ—А–Њ–і—Л. –Э–∞ —А–Є—Б—Г–љ–Ї–∞—Е 2-2 –Є 2-3 –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Л —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і—Г–µ–Љ–∞—П –Љ—Л—И—Ж–∞ –Є –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ–Љ–Њ–µ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —Г–Ј–Є —Б–Ї–∞–љ–µ—А–∞ —Б–Ї–∞–љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞. –†–Є—Б—Г–љ–Њ–Ї 2-2 –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Д–Њ—В–Њ, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞ —А–∞–Ј–і–µ–ї–∞–љ–Њ–є —В—Г—И–Є, –∞ —А–Є—Б 2-3 - –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ–Њ–µ –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ –Љ–µ—Б—В–µ –≤ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –ґ–µ¬†–ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–Љ. –Э–∞ —А–Є—Б—Г–љ–Ї–∞—Е –ґ–µ–ї—В–Њ–є –ї–Є–љ–Є–µ–є –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ—Л –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –і–ї–Є–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –Љ—Г—Б–Ї—Г–ї–∞ –і–ї—П –±–Њ–ї—М—И–µ–є –љ–∞–≥–ї—П–і–љ–Њ—Б—В–Є. –Э–∞ —А–Є—Б—Г–љ–Ї–∞—Е 2-4 –Є 2-5 —Н—В–Є –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –љ–µ –Њ–±–≤–µ–і–µ–љ—Л –і–ї—П –ї—Г—З—И–µ–≥–Њ –Є—Е —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П.

–Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –і–ї–Є–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –Љ—Г—Б–Ї—Г–ї–∞ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –њ–Њ —З–µ—В–Ї–Њ–є –Љ–µ—В–Њ–і–Є–Ї–µ —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —В–Њ—З–µ–Ї –Є –∞–љ–∞—В–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–є. –Я—А–Є –њ–∞—А–∞–ї–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –і–∞—В—З–Є–Ї–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Љ—Л—И—Ж–µ, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ—И–Є–±–Ї–Є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –њ–∞—А–ї–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —И–Ї—Г—А—Л —В–Ї–∞–љ–Є –Љ–Њ–≥—Г—В —Б–Є–ї—М–љ–Њ –Њ—В—А–∞–ґ–∞—В—М —Б–Є–≥–љ–∞–ї –њ—А–Є–≤–Њ–і—П –Ї –∞—А—В–µ—Д–∞–Ї—В—Г "–Љ–µ—А—В–≤–∞—П –Ј–Њ–љ–∞" –љ–∞ —Б–Ї–∞–љ–Њ—А–∞–Љ–Љ–µ. –Ґ–∞–Ї–ґ–µ –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞—Е –і–ї–Є–љ–µ–є—И–µ–є –Љ—Л—И—Ж—Л –ї–∞—В–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–є –Є –Љ–µ–і–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –Ї—А–∞–є –і–ї–Є–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –Љ—Г—Б–Ї—Г–ї–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є–Љ–µ—В—М –Њ—З–µ–љ—М –њ–ї–Њ—В–љ—Л–µ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –Є –≤–Є–Ј—Г–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ—А–Є –њ–µ—А–њ–µ–љ–і–Є–Ї—Г–ї—П—А–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –і–∞—В—З–Є–Ї–∞ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Њ—З–µ–љ—М –њ–ї–Њ—Е–Њ–є. ¬†–Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г, —Ж–µ–ї–µ—Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –∞–љ–∞—В–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Є–љ–Є–Љ–Є–Ј–Є—А—Г—О—В –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –∞—А—В–µ—Д–∞–Ї—В–Њ–≤ –Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—В –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –љ–∞–Є–ї—Г—З—И–µ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є, –њ—А–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Љ—Л—И—Ж—Л –љ–∞ –ґ–Є–≤–Њ—В–Љ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–Љ –†–Є—Б—Г–љ–Њ–Ї 2-6 –Є–ї–ї—О—Б—В—А–Є—А—Г–µ—В —В—А–Є —В–Њ—З–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –ї–µ–≥–Ї–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –љ–∞ —Б–Ї–∞–љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ¬†–і–ї–Є–љ–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –Љ—Г—Б–Ї—Г–ї–∞ —Б–њ–Є–љ—Л –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–≥–∞—В–Њ–≥–Њ —Б–Ї–Њ—В–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–∞—В –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л—Е —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї –њ—А–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –і–ї–Є–љ–µ–є—И–µ–є –Љ—Л—И—Ж—Л.

–†–Є—Б—Г–љ–Њ–Ї 2-2 –Ш–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Љ—Л—И—Ж—Л –љ–∞ —А–∞–Ј—А–µ–Ј–µ –љ–∞ —Г—А–Њ–≤–љ–µ 12-13-–Њ–≥–Њ —А–µ–±—А–∞. –Т—Л–і–µ–ї–µ–љ—Л –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –Љ—Л—И—Ж—Л

–†–Є—Б—Г–љ–Њ–Ї 2-3 –°–Ї–∞–љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ–∞—П –≤ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –љ–∞ —В–Њ–Љ –ґ–µ —Г—З–∞—Б—В–Ї–µ –і–ї–Є–љ–µ–є—И–µ–є –Љ—Л—И—Ж—Л . –Т—Л–і–µ–ї–µ–љ—Л –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –Љ—Л—И—Ж—Л. –Т - —А–µ–±—А–∞, –° - –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Љ—Л—И—Ж—Л —Б–њ–Є–љ—Л, E- –Ї–≤–∞–і—А–∞—В–љ—Л–є –Љ—Г—Б–Ї—Г–ї –њ–Њ—П–љ–Є—Ж—Л, F-–Љ–µ–ґ—А–µ–±–µ—А—М–µ, G-"–Ц–µ–ї—Г–і—М".

¬†1 —В–Њ—З–Ї–∞. –•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ–µ —Г–≥–ї—Г–±–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –≤–µ—А—Е–љ–µ–є –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є –і–ї–Є–љ–µ–є—И–µ–є –Љ—Л—И—Ж–µ —Б –Љ–µ–і–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л

2 —В–Њ—З–Ї–∞ . "V" –Њ–±—А–∞–Ј–љ–∞—П –љ–Є–ґ–љ—П—П –≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞ –і–ї–Є–љ–љ–µ–є—И–µ–є –Љ—Л—И—Ж—Л —Б–њ–Є–љ—Л , –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–∞–Љ–Њ–є –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Њ–є –Љ—Л—И—Ж—Л

3 —В–Њ—З–Ї–∞. –Њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї —Г–≥–Њ–ї —Б –ї–∞—В–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–љ—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Г—Е–Њ–і–Є—В –≤–≤–µ—А—Е –≤ –љ–∞–і—А–µ–±–µ—А—М—П.

–Я—Г—В–µ–Љ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П –Є –Є–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–Є—П —А–∞—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –Љ–µ–ґ–і—Г –і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є —В–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Г–≤–Є–і–µ—В—М –Ї–Њ–љ—Д–Є–≥—Г—А–∞—Ж–Є—О –њ–Њ–њ–µ—А–µ—З–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–Ј–∞ –і–ї–Є–љ–µ–є—И–µ–є –Љ—Л—И—Ж—Л. –Э–∞ —А–Є—Б—Г–љ–Ї–µ 2-6 –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М –і–ї–Є–љ–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –Љ—Г—Б–Ї—Г–ї–∞ —Б–њ–Є–љ—Л –Є–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є ¬Ђ—Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П —В–Њ—З–µ–Ї¬ї. –≠—В–∞ –Љ–µ—В–Њ–і–Є–Ї–∞ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–µ—В—Б—П –љ–∞ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ –њ–Њ—А–Њ–і –Ї—А—Б.

–†–Є—Б—Г–љ–Њ–Ї 2-4 –Ш–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –і–ї–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ—Г—Б–Ї—Г–ї–∞ –≤–Ј—П—В—Л –њ–Њ—Б–ї–µ —А–∞–Ј–і–µ–ї–Ї–Є —В—Г—И–Є –љ–∞ —Г—А–Њ–≤–љ–µ 12 -13-–Њ–≥–Њ —А–µ–±—А–∞

–†–Є—Б—Г–љ–Њ–Ї 2-5 –Я–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ–∞—П –≤ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Б–Ї–∞–љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –љ–∞ —В–Њ–Љ –ґ–µ —Г—З–∞—Б—В–Ї–µ

–†–Є—Б—Г–љ–Њ–Ї 2-6 –Я—А–Є–Љ–µ—А –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ ¬†—А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–Љ,¬†—Б –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–Љ–Є —В–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є –і–ї—П –Є–і–µ–љ—В–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –≥—А–∞–љ–Є—Ж –і–ї–Є–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –Љ—Г—Б–Ї—Г–ї–∞¬†

¬†–Т—Л–±–Њ—А –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є —Б–Ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П

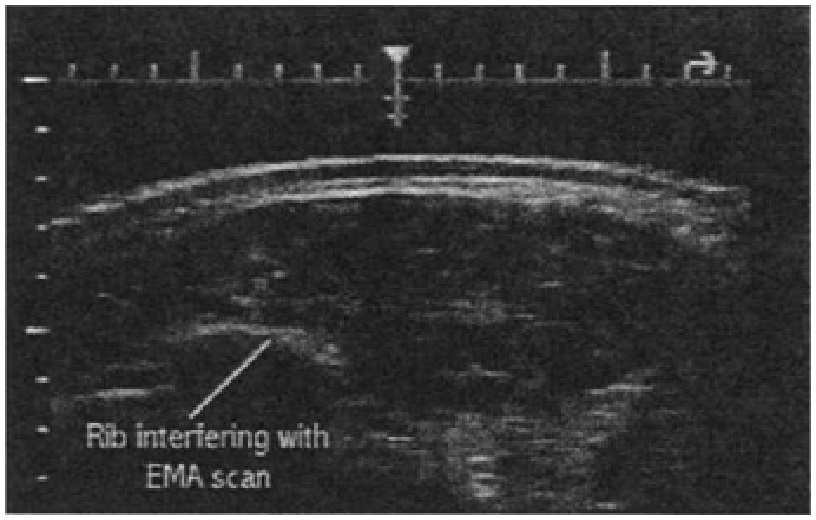

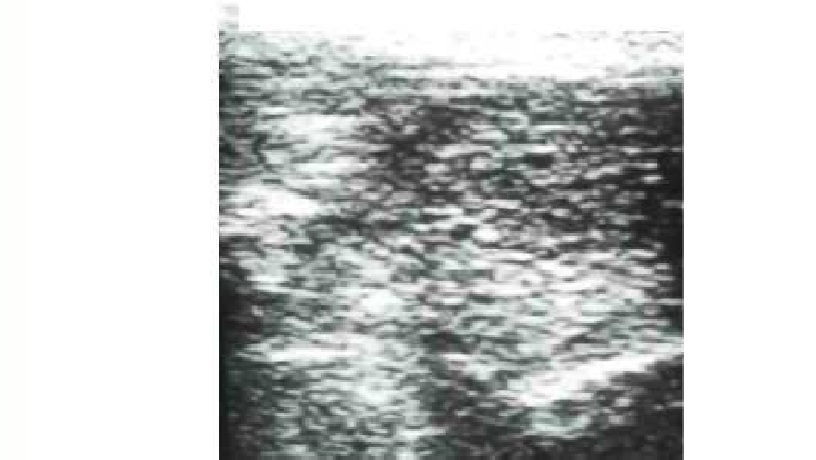

–Ю–і–љ–Њ–є –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ –њ—А–Є —Б–Ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –і–ї—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –і–ї–Є–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –Љ—Г—Б–Ї—Г–ї–∞ - —Н—В–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї —Б–Ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Ф–Њ—Б—В—Г–њ –Ї –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Љ–µ–ґ–і—Г 12-–Љ –Є 13-–Љ —А–µ–±—А–∞–Љ–Є –њ—А–Є –њ–∞–ї—М–њ–∞—Ж–Є–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –њ—А–Њ—Б—В—Л–Љ, –љ–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –Ї–∞—З—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –±–µ–Ј –њ–Њ–Љ–µ—Е –Є–Ј-–Ј–∞ —А–µ–±–µ—А –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Ј–∞—В—А—Г–і–љ–µ–љ–Њ. –Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –≤–∞–ґ–љ–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–Њ–є —Н—В–Њ–≥–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —В–Њ, —З—В–Њ —А–µ–±—А–∞ –Њ—В—Е–Њ–і—П—В –Њ—В –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Њ—З–љ–Є–Ї–∞ –њ–Њ–і –Њ—Б—В—А—Л–Љ —Г–≥–ї–Њ–Љ (–Љ–µ–љ—М—И–µ 90 –≥—А–∞–і) –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї —Е–≤–Њ—Б—В—Г (–Ї–∞–Ї –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –љ–∞ —А–Є—Б—Г–љ–Ї–µ 2-7) –Є –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ –і–∞—В—З–Є–Ї –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ –≤–і–Њ–ї—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–љ–љ–Њ–є –ї–Є–љ–Є–Є. –І—В–Њ–±—Л –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М —Н—В—Г –ї–Є–љ–Є—О, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ —Г—З–µ—Б—В—М, —З—В–Њ —А–µ–±—А–∞ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—В –љ–∞ –Љ—Л—И—Ж—Г —В–∞–Ї , —З—В–Њ–±—Л —Г–Љ–µ–љ—М—И–Є—В—М –µ–µ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г, –Є–Ј–Љ–µ–љ—П—П¬†—А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В –Є–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–Є—П –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є. –І–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —А–µ–±—А–∞ –љ–∞ —Б–Ї–∞–љ–Њ–≥–∞—А–Љ–Љ–µ —Б–Њ–Ј–і–∞—О—В –Ј–∞–Љ–µ—В–љ—Л–є ¬Ђ–Є–Ј–ї–Њ–Љ¬ї —Г¬†–љ–Є–ґ–љ–µ–є –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –Љ—Л—И—Ж—Л, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –љ–∞ —А–Є—Б—Г–љ–Ї–µ 2-8. –Ъ–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –µ—Б–ї–Є –∞–љ–∞—В–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л, –ї–µ–ґ–∞—Й–Є–µ —Г –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П —А–µ–±—А–∞ –≤–Є–і–љ—Л –њ—А–Є —Б–Ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є (–і–Є–∞—Д—А–∞–≥–Љ–∞ –Є–ї–Є –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–µ –Њ—А–≥–∞–љ—Л), —В–Њ —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї —Б–Ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ–њ—А–µ–ї–µ–љ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ.

–Э–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б–Ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П

–Я—А–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –і–ї–Є–љ–µ–є—И–µ–є –Љ—Л—И—Ж—Л –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П—О—В –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–µ –і–ї—П —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є—П –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ–Љ—Л—Е –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є. –Т —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–љ–µ–љ—В–∞ –≤—Е–Њ–і–Є—В –Ц–µ–ї–∞—В–Є–љ –њ–Њ–ї–Є–≤–Є–љ–Є–ї—Е–ї–Њ—А–Є–і (–њ—А–Њ–і–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї SUPERFLAB¬Ѓ), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–і–µ–є—Б—В–≤—Г–µ—В –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—О –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В—Г—А–∞ –Љ—Л—И—Ж—Л —Г¬†–ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е –Є –і–µ–є—Б—В–≤—Г–µ—В, —З—В–Њ–±—Л —Г–і–∞–ї–Є—В—М –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ "—И—Г–Љ—Л" (–∞—А—В–µ—Д–∞–Ї—В—Л) ¬†–љ–∞ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є, —З—В–Њ¬†–њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В —Г—В–Њ—З–љ–Є—В—М –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –Љ—Л—И—Ж.

–Ф–Њ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –і–∞—В—З–Є–Ї–Њ–≤ –і–ї—П –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Љ—Л—И—Ж —Г –Ї–Њ—А–Њ–≤, –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–ї–Є –і–∞—В—З–Є–Ї–Є, —А–∞–±–Њ—З–µ–є —И–Є—А–Є–љ—Л –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–ї–Њ –Є –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П—В—М –і–≤–∞ –Є –±–Њ–ї–µ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –Њ–і–љ–Њ. –Ъ —Б—З–∞—Б—В—М—О –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ –≤—А–µ–Љ—П –Є–Љ–µ—О—В—Б—П —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –і–∞—В—З–Є–Ї–Є, —Б –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–є –і–ї–Є–љ–Њ–є –і–ї—П –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П.

–†–Є—Б—Г–љ–Њ–Ї 2-7 –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –і–∞—В—З–Є–Ї–∞ –љ–∞ —Г—А–Њ–≤–љ–µ 12-13-–Њ–≥–Њ —А–µ–±—А–∞ (–Њ–±—А–∞—В–Є—В–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –≤—Л—Б—В—Г–њ—Л —А–µ–±–µ—А)

–†–Є—Б—Г–љ–Њ–Ї 2-8 –°–Ї–∞–љ–Њ–≥–∞—А–Љ–Љ–∞ —Б –≤—Л—Б—В—Г–њ–Њ–Љ —А–µ–±—А–∞ –≤ –Љ—Л—И—Ж—Г (–Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ —В–Њ–ї—Й–Є–љ—Л)

3 –Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ–Њ—Б—В–Є –Љ—П—Б–∞

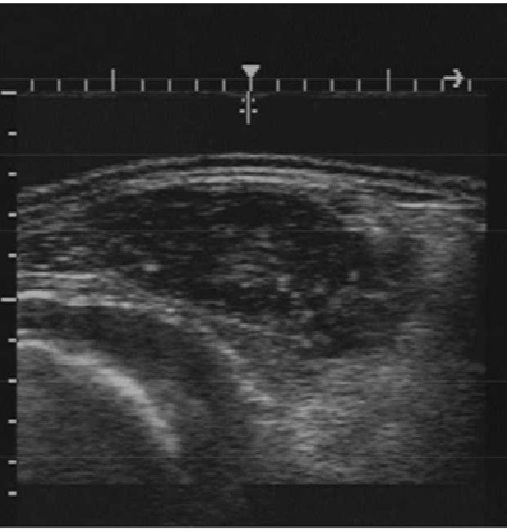

–Я—А–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Љ—З—Б–љ–Њ–≥–Њ —Б–Ї–Њ—В–∞ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞—В—М –њ—А–Њ—Ж–µ–љ—В–љ–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –≤–љ—Г—В—А–Є–Љ—Л—И–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є—А–∞ (–Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ–Њ—Б—В–Є) –њ—А–Є –њ–Њ—Б–ї–µ—Г–±–Њ–є–љ–Њ–є —А–∞–Ј–і–µ–ї–Ї–µ —В—Г—И–Є, –љ–Њ —Б —В–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–∞ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Є–ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–њ—А–µ–ї–µ–љ–Є—П —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —Г–Ј–Є —Б–Ї–∞–љ–µ—А–∞.

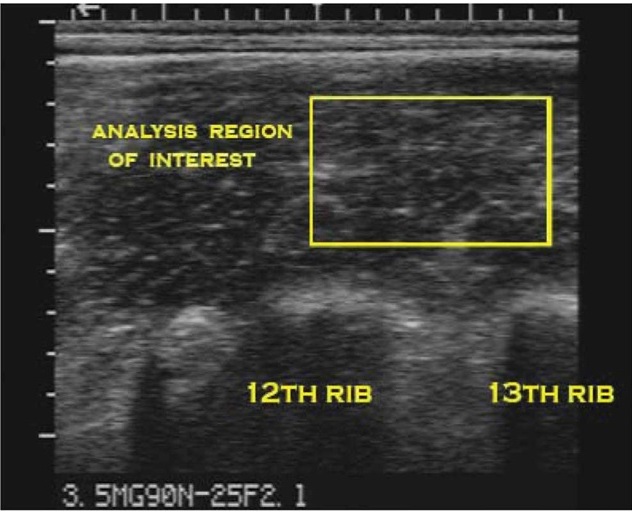

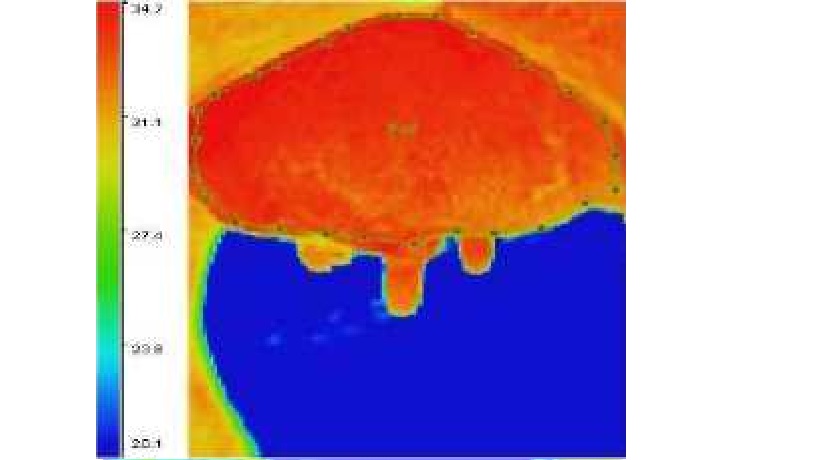

–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Њ–≤–Њ–і—П—В –Љ–µ–ґ–і—Г 12-13 —А–µ–±—А–∞–Љ–Є –њ–Њ —Ж–µ–љ—В—А—Г –њ–∞—А–∞–ї–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–Ј–≤–Њ–љ–Њ—З–љ–Є–Ї—Г. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Г–Ј–Є —Б–Ї–∞–љ–µ—А–∞ –і–ї—П –Њ–њ—А–µ–ї–µ–љ–Є—П –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ–Њ—Б—В–Є –Љ—П—Б–∞ —Б–∞–Љ—Л–є –љ–µ—В–Њ—З–љ—Л–є –Љ–µ—В–Њ–і –Є–Ј –≤—Б–µ—Е, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –µ—Б—В—М –≥–ї–∞–≤–љ—Л–µ –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞: –њ—А–Є–ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Є –љ–µ–Є–љ–≤–∞–Ј–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М. –І—В–Њ–±—Л —Г–Љ–µ–љ—М—И–Є—В—М –Њ—И–Є–±–Ї—Г –≤ —А–∞—Б—З–µ—В–∞—Е –њ—А–Њ—Ж–µ–љ—В–∞ –ґ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –њ—А–Њ—Б–ї–Њ–є–Ї–Є, —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і—Г–µ—В—Б—П –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В —А–∞—Б—Б—З–Є—В—Л–≤–∞—В—М –Ї–∞–Ї —Б—А–µ–і–љ–Є–є –Є–Ј –њ—П—В–Є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–ї—П –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ. –†–Є—Б—Г–љ–Њ–Ї 2-9 –і–∞–µ—В –њ—А–Є–Љ–µ—А —Б–Ї–∞–љ–Њ–≥–∞—А–Љ–Љ—Л —Е–Њ—А–Њ—И–µ–≥–Њ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞ –њ—А–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ–Њ—Б—В–Є. –Ґ–µ–Љ–љ—Л–µ, –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–µ –ї–Є–љ–Є–Є –љ–∞ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–љ—Л–Љ–Є –∞—А—В–µ—Д–∞–Ї—В–∞–Љ–Є –Є –≤—Л–Ј–≤–∞–љ—Л –љ–µ–Є—Б–њ—А–∞–≤–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –Ї—А–Є—Б—В–∞–ї–Њ–≤ –≤ –і–∞—В—З–Є–Ї–µ. –Т –Є—В–Њ–≥–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –њ—А–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—З–µ–љ—М —З—Г–≤—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤—Г –і–∞—В—З–Є–Ї–∞ –Ї–∞–Ї –љ–Є –њ—А–Є –Ї–∞–Ї–Њ–Љ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –Є—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є.

–Я–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–∞ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є —Б–Ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Т–∞–ґ–љ—Л–Љ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–µ–Љ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ–Њ—Б—В–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї —Б–Њ–њ—А–Є–Ї–Њ—Б–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –і–∞—В—З–Є–Ї–∞ —Б –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М—О. –Э–≤–Њ–Ј, –≥—А—П–Ј—М –Є –њ—А–Њ—З–Є–є "–Љ—Г—Б–Њ—А" –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В –≤ —И–µ—А—Б—В–Є –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Г—В—Б—П –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ—Л–µ –њ–Њ–ї–Њ—Б—В–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –≤–Њ–ї–Њ—Б–Ї–∞–Љ–Є –Є —Б–Њ–Ј–і–∞—О—В—Б—П –∞—А—В–µ—Д–∞–Ї—В—Л (—А–∞—Б—Б–µ–Є–≤–∞–љ–Є–µ) –њ—А–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –љ–µ–њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞. –Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ —Е–Њ—А–Њ—И–Є–є –њ–ї–Њ–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В –і–∞—В—З–Є–Ї–∞ —Б —З–Є—Б—В—Л–Љ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–Љ, –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞—О—Й–Є–Љ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–Љ–µ—Е –Є –∞—А—В–µ—Д–∞–Ї—В–Њ–≤. –Ф–ї—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –љ–∞–Є–ї—Г—З—И–µ–≥–Њ –Ї–Њ—В–∞–Ї—В–∞ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –Њ–±—А–µ–Ј–∞—В—М –≤–Њ–ї–Њ—Б—П–љ–Њ–є –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤ –Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–љ—Л–µ –≥–µ–ї–Є. –≠—В–Њ –Љ–Є–љ–Є–Љ–Є–Ј–Є—А—Г–µ—В –Њ—И–Є–±–Ї–Є –њ—А–Є –Њ–њ—А–µ–ї–µ–љ–Є–Є –њ—А–Њ—Ж–µ–љ—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –ґ–Є—А–∞ –≤ –Љ—П—Б–µ (–Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ–Њ—Б—В–Є).

–Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є –љ–∞—Б—В—А–Њ–є–Ї–∞–Љ–Є –њ—А–Є –Є—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Љ—Л—И—Ж —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –љ–∞—Б—В—А–Њ–є–Ї–∞ —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є—П –Є —Д–Њ–Ї—Г—Б–∞. –Ґ–Њ—З–љ–∞—П –љ–∞—Б—В—А–Њ–є–Ї–∞ —Н—В–Є—Е –њ–∞—А–∞–Љ—В—А–Њ–≤ –і–ї—П –Ї–∞–ґ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–Њ–≤ –њ–Њ–і–±–Є—А–∞–µ—В—Б—П –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ –Є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–µ—В –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Г—О —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М –≤ —А–∞—Б—З–µ—В–∞—Е.

–Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –љ–∞—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є:

| –У–ї–∞–≤–љ–Њ–µ —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є–µ (Main Gain) | 90 |

| –£—Б–Є–ї–µ–љ–Є–µ –±–ї–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ –њ–Њ–ї—П (Near) | -25 |

| –£—Б–Є–ї–µ–љ–Є–µ –і–∞–ї—М–љ–µ–≥–Њ –њ–Њ–ї—П (Far) | 2.1 |

| –§–Њ–Ї—Г—Б (Focus) | ¬†1 2 3 4 |

–Я—А–Є –Њ–њ—А–µ–ї–µ–љ–Є–Є –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ–Њ—Б—В–Є –Љ—П—Б–∞ —Г–Ј–Є —Б–Ї–∞–љ–µ—А–Њ–Љ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—В—М –Њ—Б—В–Є—Б—В—Г—О –Є –њ–Њ–ї—Г–Њ—Б—В–Є—Б—В—Г—О –Љ—Л—И—Ж—Л —Б–њ–Є–љ—Л –Є —И–µ–Є, –Є–Љ–µ—О—Й–∞—П –Ї–Њ—Б–Њ–µ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї –Њ—Б—В–Є—Б—В—Л–Љ –Њ—В—А–Њ—Б—В–Ї–∞–Љ –Є –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ—П—О—Й–∞—П –њ—А–Њ—Б—В–∞–љ—Б—В–≤–Њ –љ–∞ –њ–µ—А–µ—Б–µ—З–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–њ–µ—А–µ—З–љ—Л—Е –Є –Њ—Б—В–Є—Б—В—Л—Е –Њ—В—А–Њ—Б—В–Ї–Њ–≤.

–Ф–∞–љ–љ—Л–µ –Љ—Л—И—Ж—Л –њ–µ—А–µ–Ї—А—Л–≤–∞—О—В –і–ї–Є–љ–µ–є—И—Г—О –Є –Љ–Њ–≥—Г—В –Є–Љ–µ—В—М –≤ —В–Њ–є –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –њ–Њ—Е–Њ–ґ—Г—О –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ–Њ—Б—В—М (–Њ—В 11-–≥–Њ –і–Њ 13-–≥–Њ —А–µ–±—А–∞) (—А–Є—Б 2-10) . –Ш—Б–Ї–ї—О—З–Є—В—М —Н—В–Є –Љ—Л—И—Ж—Л –Є–Ј –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –њ–Њ –і–≤—Г–Љ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞–Љ:

–Ю—Б—В–Є—Б—В—Л–µ –Љ—Л—И—Ж—Л –Є–Љ–µ—О—В –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –ґ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –њ—А–Њ—Б–ї–Њ–є–Ї–Є, —З–µ–Љ —Г –і–ї–Є–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –Љ—Г—Б–Ї—Г–ї–∞ –Є –і–∞–љ–љ—Л–µ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞ –±—Г–і—Г—В –Є–љ—В–µ—А–њ—А–µ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –ґ–Є—А–∞.

–Я–Њ–≤—Л—И–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –ґ–Є—А–∞ –Њ—Б—В–Є—Б—В—Л—Е –Љ—Л—И—Ж —Б –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –і–Њ–ї–µ–є –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ—Б—В—М—О –≤–ї–Є—П–µ—В –љ–∞ –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ–Њ—Б—В—М –і–ї–Є–љ–µ–є—И–µ–є –Љ—Л—И—Ж—Л –і–∞–ґ–µ –µ—Б–ї–Є –њ–µ—А–≤—Л–µ –љ–µ –≤—Е–Њ–і—П—В –≤ –Ј–Њ–љ—Г –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П.

–†–Є—Б—Г–љ–Њ–Ї 2-9 –Ю–±–ї–∞—Б—В—М –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ–Њ—Б—В–Є –і–ї—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ—Ж–µ–љ—В–∞ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –ґ–Є—А–∞.

–Я–Њ–Ј–∞ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –љ–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ–Љ–Њ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ. –Я–Њ–і–љ—П—В–∞—П –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞ –њ—А–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В –Ї —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—О –і–ї–Є–љ–µ–є—И–Є—Е –Љ—Л—И—Ж –Є –Ї–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –і–ї–Є–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –Љ—Г—Б–Ї—Г–ї–∞. –Ц–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М —А–∞—Б—Б–ї–∞–±–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є—В –љ–∞–Є–ї—Г—З—И–Є–є —А–µ–Ј–ї—М—В–∞—В.

–Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–Љ–Є, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–Њ–Є—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М –і–ї–Є–љ–µ–є—И–Є–є –Љ—Г—Б–Ї—Г–ї –Є –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ–Њ—Б—В—М. –Ф–ї—П –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л —В–Њ–ї—Й–Є–љ–∞ –і–ї–Є–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –Љ—Г—Б–Ї—Г–ї–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ 5 —Б–Љ (5 –і–µ–ї–µ–љ–Є–є –њ–Њ –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є —И–Ї–∞–ї–µ —Б–Ї–∞–љ–µ—А–∞). –Ґ–∞–Ї–ґ–µ —Г –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е –Љ–Њ–ґ–µ—В –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ—Г—В—М —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–∞—П –Ї—А—Г–≥–Њ–≤–∞—П –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ–Њ—Б—В—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–µ –і–∞–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ—Л–є —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В. –Т —Б—А–µ–і–љ–µ–Љ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л–µ –і–ї—П –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л—В—М –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ 300 –Ї–≥ –ґ–Є–≤–Њ–≥–Њ –≤–µ—Б–∞.

–Ъ–∞–ї–Є–±—А–Њ–≤–Ї–∞ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л

–Ґ–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В—Б—П —В–Њ—З–љ–Њ–є –Ї–∞–ї–Є–±—А–Њ–≤–Ї–Њ–є –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Ф–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—В —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–µ "—Д–∞–љ—В–Њ–Љ—Л", –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –Є–Ј–≥–Њ—В–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—В –Ї–∞–Ї –Є–Љ–Є—В–∞—Ж–Є—О –Љ—Л—И–µ—З–љ–Њ–є —В–Ї–∞–љ–Є –Є –і–ї—П —В–Њ—З–љ–Њ–є –љ–∞—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є —Б–Ї–∞–љ–µ—А–∞. –Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–∞ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –Љ–Є–Ї—А–Њ–Ї–ї–Є–Љ–∞—В–∞, –≤ —В. —З. —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А—Л. –Я—А–Є –љ–∞—Б—В—А–Њ–є–Ї–µ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞ "—Д–∞–љ—В–Њ–Љ–µ" –≤ –њ–Њ–ї–µ–≤—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е - –Љ–Є–Ї—А–Њ–Ї–ї–Є–Љ–∞—В –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤–ї–Є—П–µ—В –љ–∞ –љ–∞—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є, —З—В–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В ¬†—Г—З–Є—В—Л–≤–∞—В—М –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –Ї–∞–ї–Є–±—А–Њ–≤–Ї–Є.

–Т —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤—Л—Е –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞—Е KAIXIN –і–ї—П –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞ –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ–Њ—Б—В–Є –Є–Љ–µ—О—В—Б—П —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –і–ї—П –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–љ—Л–є —А–∞—Б—З–µ—В –њ—А–Њ—Ж–µ–љ—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –ґ–Є—А–∞ –њ–Њ –≤–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–Љ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Ї–ї–∞–≤–Є—И –і–∞–љ–љ—Л—Е (—А–∞–Ј–Љ–µ—А —Б—А–µ–Ј–∞ –і–ї–Є–љ–µ–є—И–µ–є –Љ—Л—И—Ж—Л).

–†–Є—Б—Г–љ–Њ–Ї 2-10 –Ю—Б—В–Є—Б—В–∞—П –Љ—Л—И—Ж–∞ –љ–∞ —Б–Ї–∞–љ–Њ–≥—А–∞–Љ–µ —Б –і–ї–Є–љ–µ–є—И–µ–є

–Я—А–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ–Њ—Б—В–Є —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є —Б –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–Љ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ–Љ –ґ–Є—А–∞ —Б–Є–ї—М–љ–µ–µ —А–∞—Б–µ–Є–≤–∞–µ—В —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤—Л–µ –ї—Г—З–Є –њ—А–Є –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –ї—Г—З–µ–є —З–µ—А–µ–Ј —В–Ї–∞–љ–Є, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Є–Ј–Љ–µ–љ—П—П –Њ—В–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ —В–Ї–∞–љ–µ–є –≤ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В –≥–ї—Г–±–Є–љ–∞ –Њ—В –≤–µ—А—Е–љ–µ–є –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –Ї –љ–Є–ґ–љ–µ–є –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ –і–ї–Є–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –Љ—Г—Б–Ї—Г–ї–∞.

–Ш–°–Я–Ю–Ы–ђ–Ч–Ю–Т–Р–Э–Ш–Х –£–Ч–Ш-–°–Ъ–Р–Э–Х–†–Р –Ш –Ґ–Х–Я–Ы–Ю–Т–Ш–Ч–Ю–†–Р –Т –Ф–Ш–§–§–Х–†–Х–Э–¶–Ш–Р–Ы–ђ–Э–Ю–Щ –Ф–Ш–Р–У–Э–Ю–°–Ґ–Ш–Ъ–Х –Ь–Р–°–Ґ–Ш–Ґ–Ю–Т –£ –Ъ–Ю–†–Ю–Т

- Details

- Category: –£–Ј–Є –≤ –≤–µ—В–µ—А–Є–љ–∞—А–Є–Є –Ї—А—Б

–Ш–°–Я–Ю–Ы–ђ–Ч–Ю–Т–Р–Э–Ш–Х –£–Ч–Ш-–°–Ъ–Р–Э–Х–†–Р –Ш –Ґ–Х–Я–Ы–Ю–Т–Ш–Ч–Ю–†–Р –Т –Ф–Ш–§–§–Х–†–Х–Э–¶–Ш–Р–Ы–ђ–Э–Ю–Щ –Ф–Ш–Р–У–Э–Ю–°–Ґ–Ш–Ъ–Х –Ь–Р–°–Ґ–Ш–Ґ–Ю–Т –£ –Ъ–Ю–†–Ю–Т

–Я–∞—Б—В–µ—А–љ–∞–Ї –Р.–Ь.

–•–∞—А—М–Ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Ј–Њ–Њ–≤–µ—В–µ—А–Є–љ–∞—А–љ–∞—П –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П –≥. –•–∞—А—М–Ї–Њ–≤. –£–Ї—А–∞–Є–љ–∞

–Т–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ. –Т –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П—Е –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —З–∞—Б—В–Њ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —В–µ–Љ–∞ –≤–Њ—Б–њ–∞–ї–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л, —В.–µ. –Љ–∞—Б—В–Є—В–∞. –°–µ–є—З–∞—Б –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —Г–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—О —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Є –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–µ–љ—В–Њ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ–ї–Њ–Ї–∞ –Є –Љ–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ–≤ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞, –Ї–∞–Ї –љ–∞ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–Љ, —В–∞–Ї –Є –љ–∞ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Љ —А—Л–љ–Ї–µ. –®–Є—А–Њ–Ї–Є–є —Б–њ–µ–Ї—В—А —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Њ–Ї –Є –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є–є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –њ–Њ–ї—Г—З–∞—В—М –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–µ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –≤ –њ—А–Њ—Д–Є–ї–∞–Ї—В–Є–Ї–µ –Є–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ –ї–µ—З–µ–љ–Є–Є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е —Б –і–∞–љ–љ–Њ–є –њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є–µ–є. –Я—А–Њ–і—Г–Ї—Ж–Є—П –Љ–Њ–ї–Њ–Ї–∞ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В –Њ—В –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –Њ—В –Љ–Њ—А—Д–Њ—Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П —В–Ї–∞–љ–µ–є –Њ—А–≥–∞–љ–∞. –Я–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Л –≤ –ї–∞–Ї—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞—О—В—Б—П —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ–Љ –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є –љ–∞ –Љ–Є–Ї—А–Њ—Г—А–Њ–≤–љ–µ. [3] –Ґ–∞–Ї–Є–µ –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л –і–ї—П —В–µ—Е –Є–ї–Є –Є–љ—Л—Е —Д–Њ—А–Љ –Љ–∞—Б—В–Є—В–Њ–≤ –Є –Є—Е –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–Є–є. –Ф–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–∞ –±–∞–Ј–Є—А—Г–µ—В—Б—П –љ–∞ –і–∞–љ–љ—Л—Е –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞, –Њ–±—Й–µ–≥–Њ –Ї–ї–Є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї–Њ—А–Њ–≤, –Ї–ї–Є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л –Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П –њ–Њ –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ –Љ–∞—Б—В–Є—В–∞ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —В–µ–њ–ї–Њ–≤–Є–Ј–Њ—А–∞. [2] –Ь—Л –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ–Љ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М —В–µ–њ–ї–Њ–≥—А–∞-—Д–Є—З–Є—Б–Ї–Њ–µ –Є —Г–ї—М—В—А–∞—Б–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Я—А–Њ—Б—В–Њ—В–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –≤—Л—Б–Њ–Ї–∞—П —З—Г–≤—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ї –≤–Њ—Б–њ–∞–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞–Љ –Є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л—Е —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–≤ –і–µ–ї–∞—О—В –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–є –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–і—Е–Њ–і –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ –Є –≤—Л–Є–≥—А—Л—И–љ—Л–Љ –њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –Љ–µ—В–Њ–і–∞–Љ–Є –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–Є –Љ–∞—Б—В–Є—В–Њ–≤ . [ 1 ]

–¶–µ–ї—М —А–∞–±–Њ—В—Л. –¶–µ–ї—М—О —А–∞–±–Њ—В—Л —Б—В–∞–ї–Њ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Г–ї—М—В—А–∞—Б–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–љ—Е –Є —В–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Є–±–Њ—А–Њ–≤ –і–ї—П –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–Є –Љ–∞—Б—В–Є—В–Њ–≤ –Є –Є—Е –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–Є–є.

–Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Є –Љ–µ—В–Њ–і–Є–Ї–∞ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є. –Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Ї–∞—Д–µ–і—А–µ –∞–Ї—Г—И–µ—А—Б—В–≤–∞ –Є –±–Є–Њ—В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —А–∞–Ј–Љ–љ–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е –•–∞—А—М–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ј–Њ–Њ–≤–µ—В–µ—А–Є–љ–∞—А–љ–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є, –Э–Ь–¶ –•–У–Ч–Т–Р. –Р–§ ¬Ђ–°–ї–∞–≤—Г—В–Є—З¬ї –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ –•–∞—А—М–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є, –Є –Р–§ ¬Ђ–†–∞–Ї–Є—В–љ–Њ–µ¬ї –•–∞—А—М–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ –•–∞—А—М–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є.

–°—А–µ–і–Є –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–≤ –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–Є –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ—Л: –Ї–ї–Є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є, –∞–Ї—Г—И–µ—А—Б–Ї–Њ - –≥–Є–љ–µ–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є, —В–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є —Б–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є. –Я—А–Њ–≤–Њ–і–љ–Є—Ж —В–∞–Ї–ґ–µ –ї–∞–±–Њ—А–∞—В–Њ—А–љ–Њ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–Њ–ї–Њ–Ї–∞. –Ш—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–є —Б–Ї–∞–љ–µ—А ¬† –Є —В–µ–њ–ї–Њ–≤–Є–Ј–Њ—А ¬†–њ–Њ –њ—А–Є–љ—П—В—Л–Љ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞–Љ.

–†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Є –Є—Е –Њ–±—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–є. –Ш—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–Ї–∞–љ–µ—А–∞. –Ч–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є –≤ —Б—В–Њ—П—З–µ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є. –Ь–Њ–ї–Њ—З–љ–∞—П –ґ–µ–ї–µ–Ј–∞ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞–ї–∞ —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –≤—Л–Љ—Л–≤–∞–љ–Є—О –Є —Г–і–∞–ї–µ–љ–Є—О –ї–Є—И–љ–µ–є —И–µ—А—Б—В–Є, –і–ї—П –ї—Г—З—И–µ–≥–Њ –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤—Л—Е –≤–Њ–ї–љ –Є –і–ї—П —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П. –Э–∞ —В—А–∞–љ—Б–Ї—Г—В–∞–љ–љ—Л–є –Ј–Њ–љ–і –љ–∞–љ–Њ—Б–Є–ї–Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –≥–µ–ї—М –і–ї—П –£–Ч–Ш, –Є–Љ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–Љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і—Г–µ–Љ—Л–µ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л

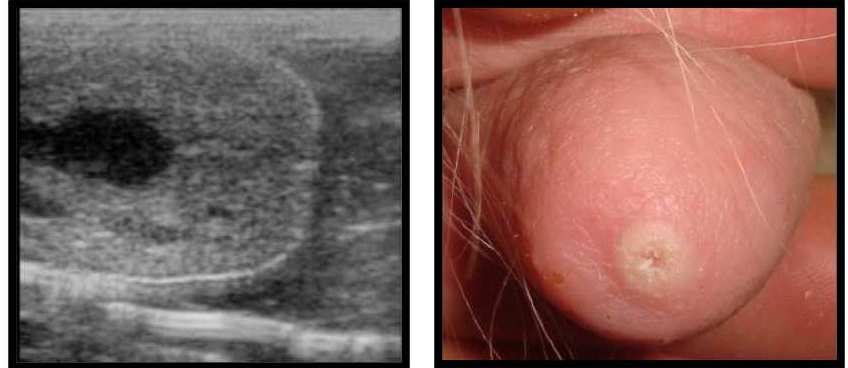

–£–ї—М—В—А–∞—Б–Њ–љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Л –љ–∞ —А–Є—Б—Г–љ–Ї–∞—Е 1-5.

–†–Є—Б.1 –£–ї—М—В—А–∞—Б–Њ–љ–Њ–≥—А–∞–Љ–∞ –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л –Ї–Њ—А–Њ–≤—Л —Б –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—Л–≥–∞–Љ –Љ–Њ—А—Д–Њ-—Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–њ—М–љ—Л–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ–Љ

–†–Є—Б. 2. –£–ї—М—В—А–∞—Б–Њ–љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л –Ї–Њ—А–Њ–≤—Л —Б —Д–Є–±—А–Є–љ–Њ–Ј–љ—Л–Љ –Љ–∞—Б—В–Є—В–Њ–Љ

–†–Є—Б.3. –£–ї—М—В—А–∞—Б–Њ–љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л –Ї–Њ—А–Њ–≤—Л —Б —Б–µ—А–Њ–Ј–љ—Л–Љ –Љ–∞—Б—В–Є—В–Њ–Љ¬†

–†–Є—Б. 4. –£–ї—М—В—А–∞—Б–Њ–љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л —Б –≥–љ–Њ–є–љ—Л–Љ –Љ–∞—Б—В–Є—В–Њ–Љ

–†–Є—Б.5. –£–ї—М—В—А–∞—Б–Њ–љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л –Ї–Њ—А–Њ–≤—Л —Б –Ї–∞—В–∞—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Љ–∞—Б—В–Є—В–Њ–Љ

–£–ї—М—В—А–∞—Б–Њ–љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г—О—В—Б—П –њ—И–µ—А—Н—Е–Њ–≥–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О —Б —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞–Љ–Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–Њ–є –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –≤ –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј–µ –Ї–Њ—А–Њ–≤ —Б —Д–Є–±—А–Є–љ–Њ–Ј–љ—Л–Љ –Љ–∞—Б—В–Є—В–Њ–Љ. –У–љ–Њ–є–љ–∞—П –Є –Ї–∞—В–∞—А–∞–ї—М–љ–∞—П —Д–Њ—А–Љ—Л –Њ—В–Њ–±—А–∞–ґ–∞—О—В—Б—П –≥–њ–њ–Њ—Н—Е–Њ–≥–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞–Љ–Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–Њ–є –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є. –°–µ—А–Њ–Ј–љ—Л–є –Љ–∞—Б—В–Є—В –Є–Љ–µ–µ—В —А–∞–≤–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Г—О –≥–Є–њ–Њ—Н—Е–Њ–≥–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є –≥–Є–њ–µ—А—Н—Е–Њ–≥–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М.

–Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–љ–Њ –љ–∞ —А–Є—Б—Г–љ–Ї–∞—Е, –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–∞—П –ґ–µ–ї–µ–Ј–∞ –Ї–Њ—А–Њ–≤ —Б –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Љ–Њ—А—Д–Њ-—Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ–Љ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г–µ—В—Б—П —Г–Љ–µ—А–µ–љ–љ–Њ–є –≥–Є–њ–Њ—Н—Е–Њ–≥–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О. –£ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е —Б —Е—А–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–µ—А–Њ–Ј–љ—Л–Љ –Њ—В–µ–Ї–Њ–Љ –Є –Ї–∞—В–∞—А–∞–ї—М–љ–Њ-–≥–љ–Њ–є–љ—Л–Љ –Љ–∞—Б—В–Є—В–Њ–Љ ¬†–њ—А–Њ—Б–ї–µ–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –ї–Њ–Ї–∞–ї—М–љ–∞—П –≥–Є–њ–µ—А—Н—Е–Њ–≥–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л—Е –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П—Е. –Я—А–Є –Є–љ–і—Г—А–∞—Ж–Є–Є –≤—Л–Љ–µ–љ–Є - –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –≥–Є–њ–µ—А—Н—Е–Њ–≥–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ–∞—П –Њ–±—К–µ–Љ–Њ–Љ –Є —Д–Њ–љ–Њ–≤–Њ–є –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М—О.

–Ш—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —В–µ–њ–ї–Њ–≤–Є–Ј–Њ—А–Њ–≤ (—В–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞—Д–Њ–≤). –†–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ–∞—П –љ–∞–Љ–Є –Љ–µ—В–Њ–і–Є–Ї–∞ —В–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–Є –њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–≤ –≤ –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј–µ –Ї–Њ—А–Њ–≤. –Ю–љ–∞ –≤–Ї–ї—О—З–∞–µ—В - –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –≥—А–∞–і–Є–µ–љ—В–∞ - —В–µ—А–Љ–Њ—Б–Ї–Њ–њ–Є—О, –Є –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –Њ—Ж–µ–љ–Ї—Г —Ж–≤–µ—В–Њ–≤–Њ–є –њ–∞–ї–Є—В—А—Л -—В–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О.

–Ь–µ—В–Њ–і–Є–Ї–∞ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Ш—Б—Б–ї–µ–і—Г–µ–Љ—Л–µ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л–µ –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –≤ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є –Є–ї–Є –≤–љ–µ –µ–≥–Њ. –Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–∞—П –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є—П –Њ—В –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞ - 2 –Љ–µ—В—А–∞. –£—З–Є—В—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–є –≥—А–∞–і–Є–µ–љ—В –Љ–µ–ґ–і—Г –Є—Б—Б–ї–µ–і—Г–µ–Љ—Л–Љ–Є —В–Ї–∞–љ—П–Љ–Є –Є –њ—А–Є–ї–µ–≥–∞—О—Й–Є–Љ–Є —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞–Љ–Є, –Љ–µ–ґ–і—Г –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ–є –Є –≤–љ–µ—И–љ–µ–є —Б—А–µ–і–Њ–є. –Ш—Б—Б–ї–µ–і—Г—О—В—Б—П –≤—Б–µ –і–Њ–ї–Є –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л, –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ - –њ—А–Њ–Љ—Л—В—Л–µ –Є –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–љ—Л–µ –Њ—В —И–µ—А—Б—В–Є [2].

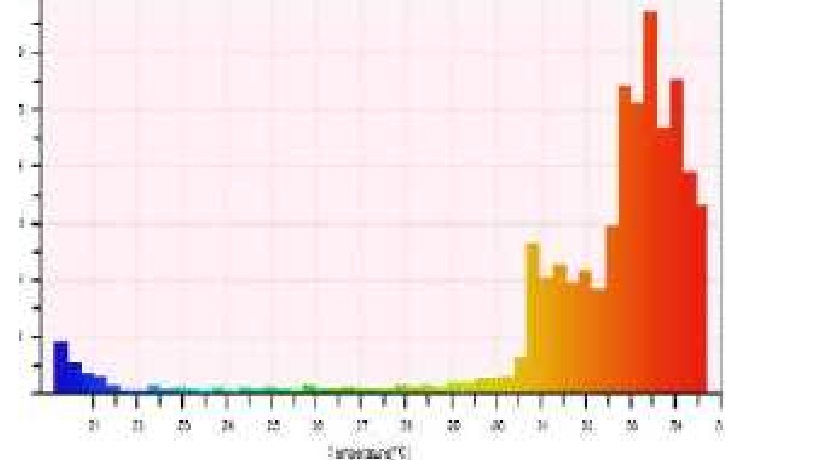

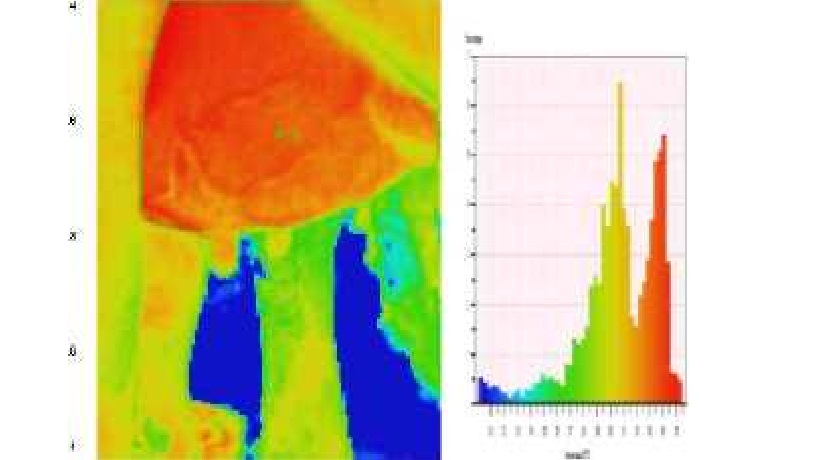

–†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л —В–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П (—А–Є—Б. 6-10).

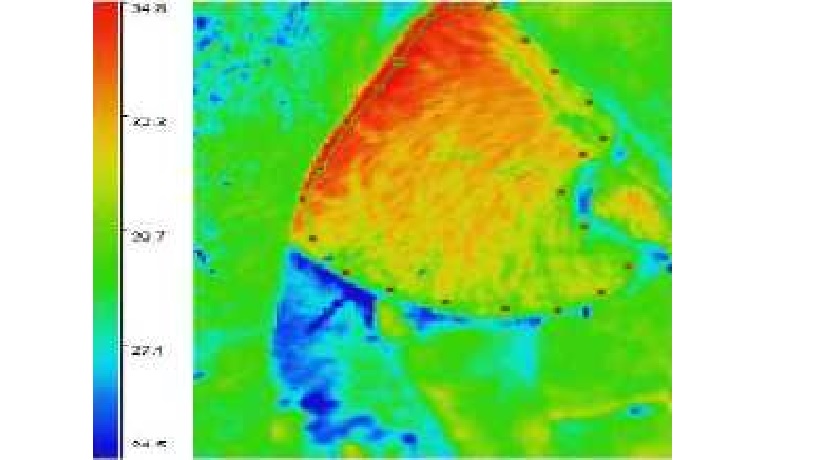

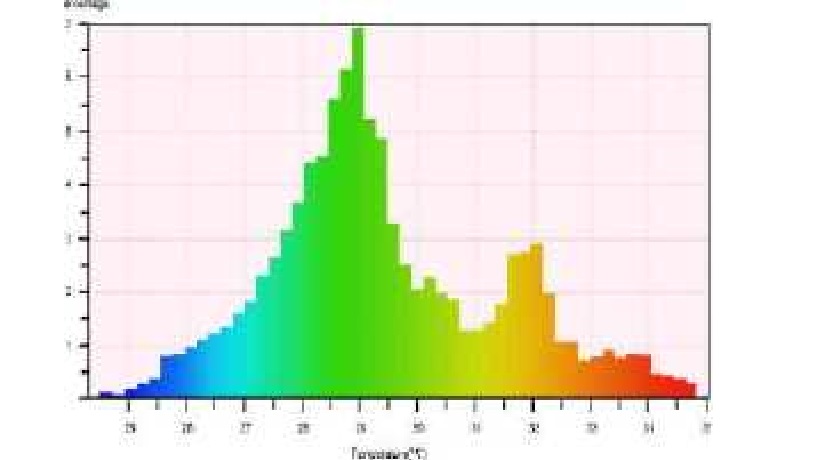

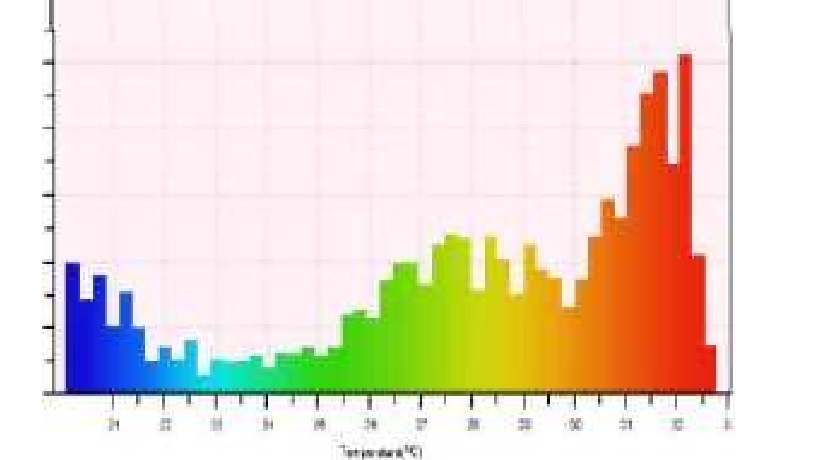

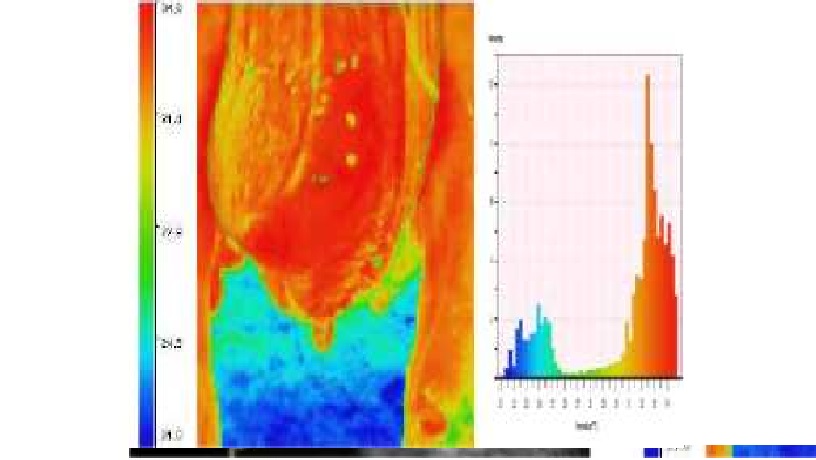

–†–Є—Б. 6 –∞) —В–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л –Ї–Њ—А–Њ–≤—Л —Б –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Є–Љ –Љ–Њ—А—Д–Њ-—Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ–Љ; –±) –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ —Б—З–Є—В—Л–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–µ–є.

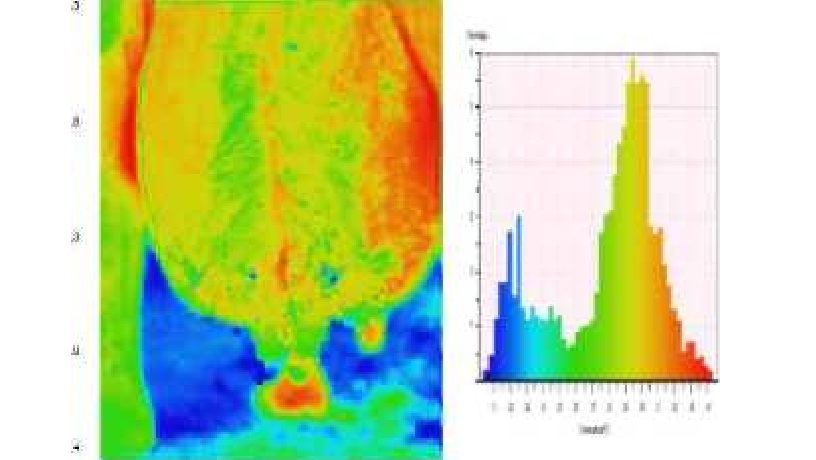

–†–Є—Б.7 –∞) —В–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л –Ї–Њ—А–Њ–≤—Л —Б —Д–Є–±—А–Є–љ–Њ–Ј–љ—Л–Љ –Љ–∞—Б—В–Є—В–Њ–Љ; –±) –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ —Б—З–Є—В—Л–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–µ–є.

–†–Є—Б.8 –∞) —В–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л –Ї–Њ—А–Њ–≤—Л —Б —Б–µ—А–Њ–Ј–љ—Л–Љ –Љ–∞—Б—В–Є—В–Њ–Љ; –±) –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ —Б—З–Є—В—Л–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–µ–є

¬†

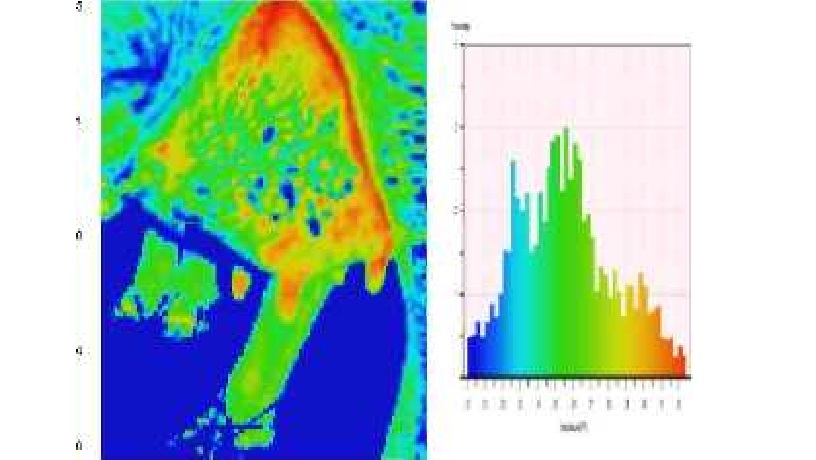

–†–Є—Б. 9 –∞) —В–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л –Ї–Њ—А–Њ–≤—Л —Б –≥–љ–Њ–є–љ—Л–Љ –Љ–∞—Б—В–Є—В–Њ–Љ; –±) –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ —Б—З–Є—В—Л–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–µ–є.

¬†

–†–Є—Б.10, –∞) —В–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л –Ї–Њ—А–Њ–≤—Л —Б –Ї–∞—В–∞—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Љ–∞—Б—В–Є—В–Њ–Љ; –±) –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ —Б—З–Є—В—Л–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–µ–є.

–Ґ–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ. –Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, —З—В–Њ —В–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л –Ї–Њ—А–Њ–≤—Л —Б –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Љ–Њ—А—Д–Њ-—Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ–Љ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г–µ—В—Б—П —А–∞–≤–љ–Њ–Љ–µ—А–љ—Л–Љ —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Ж–≤–µ—В–Њ–≤–Њ–є –≥–∞–Љ–Љ—Л, –±–µ–Ј —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–µ–±–∞–љ–Є–є. –£ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е, –Є–Љ–µ–≤—И–Є—Е –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П —Б–µ—А–Њ–Ј–љ—Л–Љ, –Ї–∞—В–∞—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Є –≥–љ–Њ–є–љ—Л–Љ –Љ–∞—Б—В–Є—В–Њ–Љ –љ–∞ —В–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ –њ—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞—О—В —В–µ–њ–ї—Л–µ —Ж–≤–µ—В–∞. –§–Є–±—А–Є–љ–Њ–Ј–љ—Л–є –Љ–∞—Б—В–Є—В —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г—О—В—Б—П –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А—Л –≤—Л–Љ–µ–љ–Є, —З—В–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ —В–µ–њ–ї–Њ–≤–Є–Ј–Њ—А–µ –≥–Њ—А—П—З–Є–Љ–Є —Ж–≤–µ—В–∞–Љ–Є.

–Я—А–Є —Е—А–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞—Е (—Е—А–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–µ—А–Њ–Ј–љ—Л–є –Њ—В–µ–Ї –Є –Є–љ–і—Г—А–∞—Ж–Є—П –≤—Л–Љ–µ–љ–Є) —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–љ–∞—П —И–Ї–∞–ї–∞ —Б–Љ–µ—Й–µ–љ–∞ –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г ¬Ђ—Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л—Е¬ї —Ж–≤–µ—В–Њ–≤. –£ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ —Б –Ї–∞—В–∞—А–∞–ї—М–љ–Њ-–≥–љ–Њ–є–љ—Л–Љ –Љ–∞—Б—В–Є—В–Њ–Љ - –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ —Ж–≤–µ—В–∞, –Є —Б–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –≥—А–∞–і–Є–µ–љ—В–∞ –≤–њ—А–∞–≤–Њ (¬Ђ–≥–Њ—А—П—З–Є–µ¬ї –Њ—В—В–µ–љ–Ї–Є –њ–∞–ї–Є—В—А—Л).

–Т—Л–≤–Њ–і—Л. –Ф–ї—П –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–Є –Ї–ї–Є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–∞—Б—В–Є—В–Њ–≤ —Г –Ї–Њ—А–Њ–≤ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –£–Ч–Ш-—Б–Ї–∞–љ–µ—А–Њ–≤ –Є —В–µ–њ–ї–Њ–≤–Є–Ј–Њ—А–Њ–≤. –Ю—Б–Њ–±—Г—О —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є–Љ–µ–µ—В –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ - –њ—А–Њ–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —В–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ–µ—В–Њ–і. –°—З–Є—В—Л–≤–∞–љ–Є–µ —Г–ї—М—В—А–∞—Б–Њ–љ–Њ- –Є —В–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О –Њ –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–Є —В–Ї–∞–љ–Є –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л .

–Ы–Ш–Ґ–Х–†–Р–Ґ–£–†–Р

1.¬†¬†–Ъ–Њ–ї—З–Є–љ–∞ –Р.–§. –Я–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤—Л –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є–љ—Д—А–∞–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є —В–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –≤ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л –Ї–Њ—А–Њ–≤ /. –Ъ–Њ–ї—З–Є–љ–∞ –Р.–§.,–Ы–Є–њ—З–Є–љ—Б–Ї–∞—П –Р.–Ъ. / / –Р–≥—А–∞—А–љ—Л–є –≤–µ—Б—В–љ–Є–Ї –£—А–∞–ї–∞. - 2010 . - вДЦ 11-1 . - –°. 33-35 .

2.¬†¬†–Ю—Б–Є–њ–Њ–≤ –Ы.–Т. –£–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤—Л–µ –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Є–±–Њ—А—Л. –Я—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –њ–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—О. –Ь: –Т–Є–і–∞—А . 1999 . - 234 —Б .

3.¬†¬†Thrall. Textbook of veterinary diagnostic radiology . - Printed in the United States of America , 2007 . - 832 —Б .

–Я–†–Ш–Ь–Х–Э–Х–Э–Ш–Х –£–Ы–ђ–Ґ–†–Р–Ч–Т–£–Ъ–Ю–Т–Ю–У–Ю –°–Ъ–Р–Э–Ш–†–Ю–Т–Р–Э–Ш–ѓ –Ф–Ы–ѓ –Ю–¶–Х–Э–Ъ–Ш –°–Ю–°–Ъ–Ю–Т –Т–Ђ–Ь–Х–Э–Ш –Ъ–Ю–†–Ю–Т –Я–†–Ш –У–Ш–Я–Х–†–Ъ–Х–†–Р–Ґ–Ю–Ч–Х

- Details

- Category: –£–Ј–Є –≤ –≤–µ—В–µ—А–Є–љ–∞—А–Є–Є –Ї—А—Б

–Ъ–Њ–ї—З–Є–љ–∞ –Р.–§., –С–∞—А–∞–љ–Њ–≤–∞ –Р.–У., –С–∞—А–Ї–Њ–≤–∞ –Р.–°.

–§–У–С–Ю–£ –Т–Я–Ю ¬Ђ–£—А–∞–ї—М—Б–Ї–Є–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –∞–≥—А–∞—А–љ—Л–є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В¬ї –≥. –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–±—Г—А–≥, –°–≤–µ—А–і–ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Њ–±–ї., –†–Њ—Б—Б–Є—П, 620075

–Т–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ. –Ф–љ—П —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є –љ–Њ–≤—Л—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ –Ї –ї–µ—З–µ–љ–Є—О –Ї–Њ—А–Њ–≤ –њ—А–Є –≥–Є–њ–µ—А–Ї–µ—А–∞—В–Њ–Ј–µ —Б–Њ—Б–Ї–Њ–≤ –≤—Л–Љ–µ–љ–Є –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ—Л–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–µ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ –њ–∞—В–Њ–≥–µ–љ–µ–Ј–∞ –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П, –±–Њ–ї—М—И–Є–µ –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤—Л –≤ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –љ–Њ–≤—Л—Е –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–є, –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї [2].

–¶–µ–ї—М —А–∞–±–Њ—В—Л - –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А —Б–Њ—Б–Ї–∞ –њ—А–Є –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –≥–Є–њ–µ—А–Ї–µ—А–∞—В–Њ–Ј–Њ–Љ —Б –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ–µ—В–Њ–і–∞ —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–Ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П.

–Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї –Є –Љ–µ—В–Њ–і–Є–Ї–∞ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є. –Ф–ї—П –њ—А–Є–ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–љ—Л—Е –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є —Б–Њ—Б–Ї–Њ–≤ –≤—Л–Љ–µ–љ–Є —Г –ї–∞–Ї—В–Є—А—Г—О—Й–Є—Е –Ї–Њ—А–Њ–≤ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–∞ —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–∞—П –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–∞ –њ—А–Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є —Б–Ї–∞–љ–µ—А–∞. –С—Л–ї–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Њ 30 –ї–∞–Ї—В–Є—А—Г—О—Й–њ—Е –Ї–Њ—А–Њ–≤ —Б –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ–Љ —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б—В–∞–і–Є–є –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є —Б–Њ—Б–Ї–Њ–≤ –≥–Є–њ–µ—А–Ї–µ—А–∞—В–Њ–Ј–Њ–Љ.

–Я–µ—А–µ–і –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї—Г —Б–Ї–∞–љ–Є—А—Г–µ–Љ–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є. –Ю—Б–Љ–Њ—В—А —Б–Њ—Б–Ї–Њ–≤ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є –ї–Є–љ–µ–є–љ—Л–Љ –і–∞—В—З–Є–Ї–Њ–Љ —Б —З–∞—Б—В–Њ—В–Њ–є 7,5 –Ь–У—Ж. –°–Ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є –њ—А–Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –і–∞—В—З–Є–Ї–∞, —З—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Њ –Є–Ј—Г—З–Є—В—М –і–ї–Є–љ—Г —Б–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–∞–љ–∞–ї–∞, –≤—Л—П–≤–Є—В—М –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П —Б–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–∞–љ–∞–ї–∞ –њ—А–Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —Б—В–µ–њ–µ–љ—П—Е –≥–Є–њ–µ—А–Ї–µ—А–∞—В–Њ–Ј–∞, –Њ—Ж–µ–љ–Є—В—М –њ—А–Њ—Ж–µ–љ—В —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є—П —В–Ї–∞–љ–µ–є —Б–ї–Є–Ј–Є—Б—В–Њ–є –Њ–±–Њ–ї–Њ—З–Ї–Є.

–†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Є –Є—Е –Њ–±—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ. –Я—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞–Љ–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є, —З—В–Њ —Б—В–µ–њ–µ–љ—М –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П —Б–Њ—Б–Ї–Њ–≤ –≤—Л–Љ–µ–љ–Є –≥–Є–њ–µ—А–Ї–µ—А–∞—В–Њ–Ј–Њ–Љ –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В –Њ—В –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П —Б–Њ—Б–Ї–∞ –Є –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–∞–љ–∞–ї–∞.

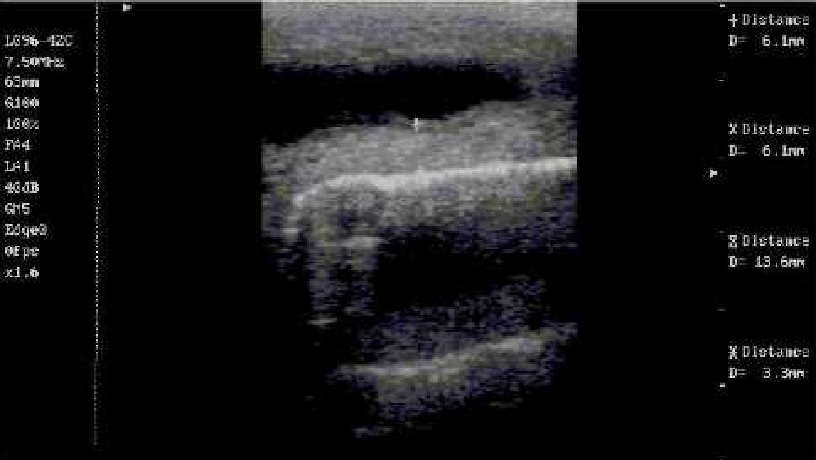

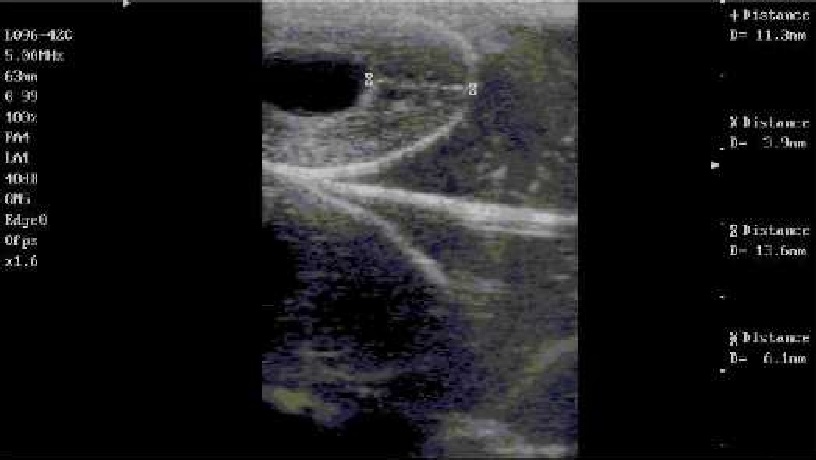

–Я—А–Є —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–Љ —Б–Ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б–Њ—Б–Њ–Ї –≤—Л–Љ–µ–љ–Є –Є–Љ–µ–µ—В –≥–Њ–Љ–Њ–≥–µ–љ–љ–Њ–µ —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ —Б —А–∞–≤–љ–Њ–Љ–µ—А–љ—Л–Љ –њ–Њ –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–Є–≥–љ–∞–ї–Њ–≤, –∞ —Б–Њ—Б–Ї–Њ–≤–∞—П —З–∞—Б—В—М –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є —Ж–Є—Б—В–µ—А–љ—Л –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ —Н—Е–Њ–љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є–Љ—Б—П –Љ–µ–ґ–і—Г —Б—В–µ–љ–Њ–Ї —Б–Њ—Б–Ї–∞. –Ъ—А–Њ–≤–µ–љ–Њ—Б–љ—Л–µ –Є –ї–Є–Љ—Д–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Њ—Б—Г–і—Л —Б—В–µ–љ–Ї–Є —Б–Њ—Б–Ї–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –љ–∞ —Н—Е–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ –∞–љ—Н—Е–Њ–≥–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Є–Ј–≤–Є—В—Л–Љ–Є –Ї–∞–љ–∞–ї—М—Ж–∞–Љ–Є. –Р–љ–∞–ї–Є–Ј –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л—Е —Н—Е–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –≤ —Б—А–µ–і–љ–µ–Љ —В–Њ–ї—Й–Є–љ–∞ —Б—В–µ–љ–Ї–Є —Б–Њ—Б–Ї–∞ –ї–∞–Ї—В–Є—А—Г—О—Й–µ–є –Ї–Њ—А–Њ–≤—Л —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В 0,5 - 0,8 —Б–Љ (—А–Є—Б. 1).

¬†

–†–Є—Б. 1. –≠—Е–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–і–љ–µ–≥–Њ —Б–Њ—Б–Ї–∞ (–њ—А–Њ–і–Њ–ї—М–љ–∞—П –њ—А–Њ–µ–Ї—Ж–Є—П).

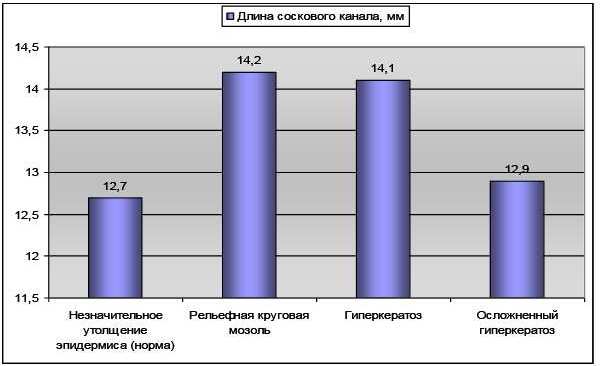

–Ф–ї–Є–љ–∞ —Б–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–∞–љ–∞–ї–∞ —Г –Ї–Њ—А–Њ–≤ —Б —А–∞–Ј–љ—Л–Љ –Ї–ї–Є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –≥–Є–њ–µ—А–Ї–µ—А–∞—В–Њ–Ј–∞ –љ–µ–Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–∞. –Я–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л—Е —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–Ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –і–ї–Є–љ–∞ —Б–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–∞–љ–∞–ї–∞ —Г –Ї–Њ—А–Њ–≤, –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Г—В–Њ–ї—Й–µ–љ–Є–µ —Н–њ–Є–і–µ—А–Љ–Є—Б–∞ –љ–∞ –≤–µ—А—Е—Г—И–Ї–µ —Б–Њ—Б–Ї–∞, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –≤ —Б—А–µ–і–љ–µ–Љ 12,7 –Љ–Љ (—А–Є—Б. 2).

¬†

–†–Є—Б. 2. –≠—Е–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–≥–Њ –Ј–∞–і–љ–µ–≥–Њ —Б–Њ—Б–Ї–∞ —Б –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Г—В–Њ–ї—Й–µ–љ–Є–µ–Љ —Н–њ–Є–і–µ—А–Љ–Є—Б–∞ (–≤–∞—А–Є–∞–љ—В –љ–Њ—А–Љ—Л).

–†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–Є —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–Љ —Б–Ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞—И—И —Б–Њ—Б–Ї–Њ–≤ –≤—Л–Љ–µ–љ–Є, –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ—Л –≤ —В–∞–±–ї–Є—Ж–µ 1.

–Р–љ–∞–ї–Є–Ј –і–∞–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л–µ —Б –±–Њ–ї–µ–µ —В—П–ґ–µ–ї—Л–Љ–Є –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є —Б–Њ—Б–Ї–Њ–≤ (—А–µ–ї—М–µ—Д–љ–∞—П –Ї—А—Г–≥–Њ–≤–∞—П –Љ–Њ–Ј–Њ–ї—М, –љ–µ–Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ—С–љ–љ—Л–є –≥–Є–њ–µ—А–Ї–µ—А–∞—В–Њ–Ј) –Є–Љ–µ—О—В —Б—В–∞—В–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Ј–љ–∞—З–Є–Љ—Л–µ –±–Њ–ї—М—И–Є–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –і–ї–Є–љ—Л —Б–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–∞–љ–∞–ї–∞ (—А–Є—Б. 3).

–Ґ–∞–±–ї–Є—Ж–∞ 1. –Ф–ї–Є–љ–∞ —Б–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–∞–љ–∞–ї–∞ –њ—А–Є –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –≥–Є–њ–µ—А–Ї–µ—А–∞—В–Њ–Ј–Њ–Љ

|

–Т–Є–і –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П —Б–Њ—Б–Ї–∞ |

–њ |

–Ф–ї–Є–љ–∞ —Б–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–∞–љ–∞–ї–∞, –Љ–Љ |

–Ь–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ |

–Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ—Г–Љ |

|

–Э–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Г—В–Њ–ї—Й–µ–љ–Є–µ —Н–њ–Є–і–µ—А–Љ–Є—Б–∞ (–љ–Њ—А–Љ–∞) |

25 |

12.7±0.24 |

8.8 |

16,3 |

|

–†–µ–ї—М–µ—Д–љ–∞—П –Ї—А—Г–≥–Њ–≤–∞—П –Љ–Њ–Ј–Њ–ї—М |

38 |

14.2ifl.29* |

8.9 |

19,5 |

|

–У–Є–њ–µ—А–Ї–µ—А–∞—В–Њ–Ј |

42 |

14,1±0,27* |

8,6 |

18,2 |

|

–Ю—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–љ—Л–є –≥–Є–њ–µ—А–Ї–µ—А–∞—В–Њ–Ј |

15 |

12,9±0,7б |

8,4 |

18,2 |

*- —А–∞–Ј–љ–Њ—Б—В—М –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–µ–Љ –љ–Њ—А–Љ—Л, –†<0,05.

¬†

–†–Є—Б. 3. –Ф–ї–Є–љ–∞ —Б–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–∞–љ–∞–ї–∞ –≤ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В –≤–Є–і–∞ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П —Б–Њ—Б–Ї–∞ 304

–≠—В–Є –і–∞–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ –і–ї–Є–љ—Л —Б–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–∞–љ–∞–ї–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ —А–Є—Б–Ї–∞ –≥–Є–њ–µ—А–Ї–µ—А–∞—В–Њ–Ј–∞. –Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –њ—А–Є –≥–Є–њ–µ—А–Ї–µ—А–∞—В–Њ–Ј–µ, –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–љ–Њ–Љ —А–∞–і–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є —В—А–µ—Й–Є–љ–∞–Љ–Є, –і–ї–Є–љ–∞ —Б–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–∞–љ–∞–ї–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –≤ —Б—А–µ–і–љ–µ–Љ 12,9 –Љ–Љ, —З—В–Њ –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є–µ–Љ —В–Ї–∞–љ–µ–є –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є —Б—Д–Є–љ–Ї—В–µ—А–∞ —Б–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–∞–љ–∞–ї–∞. –°–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л—Е —Н—Е–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ –Є —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–≤ –Ї–ї–Є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Є –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –≤ –≤–Є–і–µ –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—В–Њ–ї—Й–µ–љ–Є—П —Н–њ–Є–і–µ—А–Љ–Є—Б–∞ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Є —Г—В–Њ–ї—Й–µ–љ–Є—П —Б—В–µ–љ–Њ–Ї —Б–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–∞–љ–∞–ї–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В. –Я—А–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є –≤ –≤–Є–і–µ —А–µ–ї—М–µ—Д–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А—Г–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г—В–Њ–ї—Й–µ–љ–Є—П —Г—В–Њ–ї—Й–µ–љ–Є–µ —В–Ї–∞–љ–µ–є –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –љ–∞ 11,9% –і–ї–Є–љ—Л —Б–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–∞–љ–∞–ї–∞. –£ —Б–Њ—Б–Ї–Њ–≤ —Б —И–µ—А—И–∞–≤–Њ–є –Ї—А—Г–≥–Њ–≤–Њ–є –Љ–Њ–Ј–Њ–ї—М—О –Є –Њ–±—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–µ–є —Б–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–∞–љ–∞–ї–∞ –њ—А–Є —Б–Ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –≤—Л—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є—Е –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є —В–Ї–∞–љ–µ–є —Б–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–∞–љ–∞–ї–∞, (–Њ—В 17 –і–Њ 30% –і–ї–Є–љ—Л) (—А–Є—Б. 4-5).

¬†

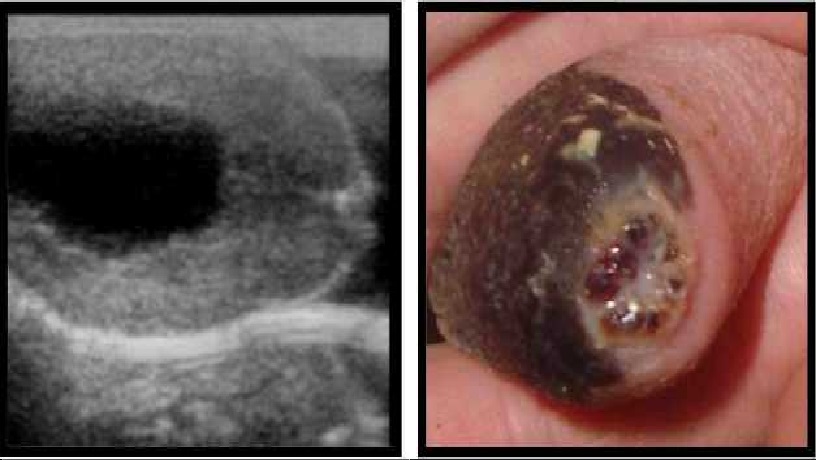

–†–Є—Б. 4. –°–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–є –Є –Ї–ї–Є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П —Б–Њ—Б–Ї–Њ–≤ –≤—Л–Љ–µ–љ–Є –Ї–Њ—А–Њ–≤—Л –љ–µ–Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–Њ–є –≥–Є–њ–µ—А–Ї–µ—А–∞—В–Њ–Ј–∞ (—Б—А–µ–і–љ—П—П —Б—В–µ–њ–µ–љ—М –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П)

–Я—А–Є –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–ї–Є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Д–Њ—А–Љ–∞—Е –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є —Б–Њ—Б–Ї–Њ–≤ –≤—Л–Љ–µ–љ–Є –≥–Є–њ–µ—А–Ї–µ—А–∞—В–Њ–Ј–Њ–Љ –љ–∞ —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–є –Ї–∞—А—В–Є–љ–µ –Њ—В–Љ–µ—З–∞—О—В—Б—П –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Б–ї–Є–Ј–Є—Б—В–Њ–є –Њ–±–Њ–ї–Њ—З–Ї–Є —Б–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–∞–љ–∞–ї–∞. –Я—А–Є –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –≥–Є–њ–µ—А–Ї–µ—А–∞—В–Њ–Ј–µ –≤ —Б—А–µ–і–љ–µ–Љ –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–∞–µ—В—Б—П 4,5 –Љ–Љ —Б–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–∞–љ–∞–ї–∞ (–Њ–Ї–Њ–ї–Њ 35% –µ–≥–Њ –і–ї–Є–љ—Л), —З—В–Њ –≤ 2 –Є –±–Њ–ї–µ–µ —А–∞–Ј –≤—Л—И–µ, —З–µ–Љ –љ–∞ —Б–Њ—Б–Ї–∞—Е –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е –±–Њ–ї–µ–µ –ї–µ–≥–Ї–Є–µ —Д–Њ—А–Љ—Л –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Т —В—П–ґ–µ–ї—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –≥–Є–њ–µ—А–Ї–µ—А–∞—В–Њ–Ј–∞ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В—Б—П —Г—В–Њ–ї—Й–µ–љ–Є–µ, –Ј–∞—В–≤–µ—А–і–µ–љ–Є–µ –Є –≤—Л–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–љ–Є–µ —Б–ї–Є–Ј–Є—Б—В–Њ–є –Њ–±–Њ–ї–Њ—З–Ї–Є —Б–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–∞–љ–∞–ї–∞ –љ–∞—А—Г–ґ—Г, —З—В–Њ –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Њ –љ–∞ —А–Є—Б—Г–љ–Ї–µ 6.

¬†

–†–Є—Б. 5. –£–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–∞—П –Є –Ї–ї–Є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П —Б–Њ—Б–Ї–Њ–≤ –≤—Л–Љ–µ–љ–Є –љ–µ–Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–Њ–є –≥–Є–њ–µ—А–Ї–µ—А–∞—В–Њ—З–∞ (—В—П–ґ—С–ї–∞—П —Б—В–µ–њ–µ–љ—М).

–Э–∞ —Н—Е–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –љ–∞—А—Г–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–≤–µ—А—Б—В–Є—П —Б–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–∞–љ–∞–ї–∞ –Њ—В—З–µ—В–ї–Є–≤–Њ –≤–Є–і–љ–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–љ–Є–µ –Њ–≥—А—Г–±–µ–≤—И–µ–є —Б–ї–Є–Ј–Є—Б—В–Њ–є –Њ–±–Њ–ї–Њ—З–Ї–Є –љ–∞–і –Ї–Њ–ґ–љ—Л–Љ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Њ–Љ –≤ –≤–Є–і–µ ¬Ђ–Ї–Њ—А–Њ–љ—Л¬ї –љ–∞ 0,1-0,2 —Б–Љ. –Ш–Ј–Љ–µ–љ—П–µ—В—Б—П –Ї–Њ–љ—Д–Є–≥—Г—А–∞—Ж–Є—П —Б–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–∞–љ–∞–ї–∞, –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –љ–∞—А—Г–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–≤–µ—А—Б—В–Є—П –Ї–∞–љ–∞–ї–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –≤–Њ—А–Њ–љ–Ї–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–µ —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–Є–µ –і–Є–∞–Љ–µ—В—А–Њ–Љ –і–Њ 5 –Љ–Љ. –Т —Ж–µ–ї–Њ–Љ, —Н—В–Є –і–∞–љ–љ—Л–µ —Б–Њ–≤–њ–∞–і–∞—О—В —Б –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –љ–∞–Љ–Є —А–∞–љ–µ–µ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ–Є [1].–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ–љ—Л—Е –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤ [3, 4].

¬†

–†–Є—Б. 6 - –°–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–є –Є –Ї–ї–Є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞—А—В–Є–љ —Б–Њ—Б–Ї–∞ –≤—Л–Љ–µ–љ–Є –њ—А–Є –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–Њ–є –≥–Є–њ–µ—А–Ї–µ—А–∞—В–Њ–Ј–∞

–Ч–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ. –£—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –і–ї—П –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А —Б–Њ—Б–Ї–∞ —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–µ —Б–Ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –Љ–µ—В–Њ–і –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –њ—А–Є–ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ –Є –љ–µ–Є–љ–≤–∞–Ј–Є–≤–љ–Њ –Є–Ј—Г—З–Є—В—М –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П —Б–Њ—Б–Ї–Њ–≤ –Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –Є—Е —Б–≤—П–Ј—М —Б –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –≥–Є–њ–µ—А–Ї–µ—А–∞—В–Њ–Ј–Њ–Љ.

–Ы–Ш–Ґ–Х–†–Р–Ґ–£–†–Р

1.¬†¬†–Ъ–Њ–ї—З–Є–љ–∞ –Р.–§. –С–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є —Б–Њ—Б–Ї–Њ–≤ –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л –Ї–Њ—А–Њ–≤ –Ї–∞–Ї —Д–∞–Ї—В–Њ—А —А–Є—Б–Ї–∞ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Љ–∞—Б—В–Є—В–∞ : –Љ–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П / –Р.–§. –Ъ–Њ–ї—З–Є–љ–∞. –Р.–Т. –Х–ї–µ—Б–Є–љ, –Р.–°. –С–∞—А–Ї–Њ–≤–∞, –Ґ.–У. –•–Њ–љ–Є–љ–∞. - –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–±—Г—А–≥: –Ш–Ј–і-–≤–Њ –£—А–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–є –У–°–•–Р. 2010. - 152 —Б.

2.¬†¬†–Ы–Є–њ—З–Є–љ—Б–Ї–∞—П –Р.–Ъ. –Я–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤—Л –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –Є–љ—Д—А–∞–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є ¬†¬†—В–µ—А–Љ–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Є –Є —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–ї—П –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л –Ї–Њ—А–Њ–≤ / –Р.–Ъ. –Ы–Є–њ—З–Є–љ—Б–Ї–∞—П, –Р.–°. –С–∞—А–Ї–Њ–≤–∞, –Р.–§. –Ъ–Њ–ї—З–Є–љ–∞ // –Р–≥—А–∞—А–љ—Л–є –≤–µ—Б—В–љ–Є–Ї –£—А–∞–ї–∞. - 2011. -вДЦ 12-2. - –°. 32-34.

3.  Fasulkov I.R. B-inode ultrasonograpiiy of mammary glands in goats during die lactation period / I.R. Fasulkov. P.I. Georaiev. A.L. Antonov. A.S. Atanasov // Bulgarian Journal of Veterinary Medicine. -2010. - VJ3,N. 4. -P. 245-251.

4.  Neijenhuis F. Recovery of cow teat after milking as determined ultrasonograpliic scanning /F. Neijenhuis. G. Klungel, H. Hogeveen//J. Dairy Sci. -2001. -V. 84. -P. 2599-2606.

–°–Ю–Т–†–Х–Ь–Х–Э–Э–Ђ–Х –Ь–Х–Ґ–Ю–Ф–Ђ –Ф–Ш–Р–У–Э–Ю–°–Ґ–Ш–Ъ–Ш –Я–Р–Ґ–Ю–Ы–Ю–У–Ш–Щ –Ь–Ю–Ы–Ю–І–Э–Ю–Щ –Ц–Х–Ы–Х–Ч–Ђ –Ъ–Ю–†–Ю–Т –Т –°–£–•–Ю–°–Ґ–Ю–Щ–Э–Ю–Ь –Я–Х–†–Ш–Ю–Ф–Х

- Details

- Category: –£–Ј–Є –≤ –≤–µ—В–µ—А–Є–љ–∞—А–Є–Є –Ї—А—Б

–°–Ю–Т–†–Х–Ь–Х–Э–Э–Ђ–Х –Ь–Х–Ґ–Ю–Ф–Ђ –Ф–Ш–Р–У–Э–Ю–°–Ґ–Ш–Ъ–Ш –Я–Р–Ґ–Ю–Ы–Ю–У–Ш–Щ –Ь–Ю–Ы–Ю–І–Э–Ю–Щ –Ц–Х–Ы–Х–Ч–Ђ –Ъ–Ю–†–Ю–Т –Т –°–£–•–Ю–°–Ґ–Ю–Щ–Э–Ю–Ь –Я–Х–†–Ш–Ю–Ф–Х

–Ю–љ–Є—Й–µ–љ–Ї–Њ –Р.–Т.

–•–∞—А—М–Ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Ј–Њ–Њ–≤–µ—В–µ—А–Є–љ–∞—А–љ–∞—П –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П —И—В. –Ь–∞–ї–∞—П –Ф–∞–љ–Є–ї–Њ–≤–Ї–∞. –•–∞—А—М–Ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Њ–±–ї.. –£–Ї—А–∞–Є–љ–∞, 62341

–Т–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ. –Ч–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ –љ–Њ–≤–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е —В–µ–ї—П—В –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В –Њ—В —Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –≤—Л–њ–Њ–є–Ї–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ—Ж–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–ї–Њ–Ј–Є–≤–∞ [1]. –Ю—З–µ–љ—М —З–∞—Б—В–Њ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ –Љ–Њ–ї–Њ–Ј–Є–≤–∞ —Г –Ї–Њ—А–Њ–≤ —Б –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ —В–Є–њ–Њ–Љ –Ї–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є—П –љ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В –љ–Њ—А–Љ–∞–Љ.

–Т –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М —Н—В–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б –њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—П–Љ–Є –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б—Г—Е–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞. –І–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Н—В–Њ –Љ–∞—Б—В–Є—В—Л —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Д–Њ—А–Љ, —Б–µ—А–Њ–Ј–љ—Л–є –Њ—В–µ–Ї, –Є–љ–і—Г—А–∞—Ж–Є—П –њ–∞—А–µ–љ—Е–Є–Љ—Л –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л. –Ф–љ—П —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П –Ї–ї–Є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Љ–Њ—А—Д–Њ—Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Є–≤–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–Њ–≤ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б—Г—Е–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л –њ—А–Њ—Б—В—Л–µ –Є –љ–∞–і–µ–ґ–љ—Л–µ –Љ–µ—В–Њ–і—Л –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–Є –і–∞–љ–љ—Л—Е –њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є–є [3]. –Ґ–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –њ–∞—А–∞–Љ–µ—В—А–Њ–≤ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤ –Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ–∞, –Ї–ї–Є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Љ–µ—В–Њ–і—Л –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л (–Њ—Б–Љ–Њ—В—А, –њ–∞–ї—М–њ–∞—Ж–Є—П, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А—Л), –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞ - –Љ–Њ–ї–Њ–Ї–∞ –Є –Љ–Њ–ї–Њ–Ј–Є–≤–∞[4]. –Ъ—А–Њ–Љ–µ –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е, —Б–µ–є—З–∞—Б —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П–µ—В—Б—П –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–∞ –њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ–∞ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ-–і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Є–±–Њ—А–Њ–≤ - —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤—Л—Е —Б–Ї–∞–љ–µ—А–Њ–≤ –Є —В–µ–њ–ї–Њ–≤–Є–Ј–Њ—А–Њ–≤ [2, 6, 7]. –≠—В–Є –њ—А–Є–±–Њ—А—Л –і–∞—О—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –±—Л—Б—В—А–Њ –Є —В–Њ—З–љ–Њ –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–љ–Њ-—Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –Є –њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Л –≤ —В–Ї–∞–љ—П—Е –Є –Њ—А–≥–∞–љ–∞—Е [5].

–¶–µ–ї—М —А–∞–±–Њ—В—Л - —Г–ї—М—В—А–∞—Б–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Є —В–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Љ–µ—В–Њ–і–∞–Љ–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤—Л—П–≤–Є—В—М –њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л –Ї–Њ—А–Њ–≤ –≤ —Б—Г—Е–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ–Љ –њ–µ—А–Є–Њ–і–µ.

–Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї –Є –Љ–µ—В–Њ–і–Є–Ї–∞ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є. –Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Ї–∞—Д–µ–і—А–µ –∞–Ї—Г—И–µ—А—Б—В–≤–∞, –≥–Є–љ–µ–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Є –±–Є–Њ—В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —А–∞–Ј–Љ–љ–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е –•–∞—А—М–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ј–Њ–Њ-–≤–µ—В–µ—А–Є–љ–∞—А–љ–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є, –Р–§ ¬Ђ–Я–Є—И–∞–љ—Б–Ї–∞—П¬ї –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ –Є –Ґ–Ю–Ю ¬Ђ–Ф–µ–ї—М—В–∞¬ї –Э–Њ–≤–Њ–≤–Њ–і–Њ–ї–∞–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ –•–∞—А—М–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є.

–Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–Љ –і–ї—П –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –±—Л–ї–Є –Ї–Њ—А–Њ–≤—Л –£–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –І–µ—А–љ–Њ-—А—П–±–Њ–є –њ–Њ—А–Њ–і—Л, –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–Њ–Љ 3-6 –ї–µ—В –≤ —Б—Г—Е–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ–Љ –њ–µ—А–Є–Њ–і–µ (225 - 280 –і–µ–љ—М —Б—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є). –°—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ 4 –≥—А—Г–њ–њ—Л –Ї–Њ—А–Њ–≤ - –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М–љ–∞—П (–њ=5) , –Њ–њ—Л—В–љ–∞—П 1 (–њ=5), –Њ–њ—Л—В–љ–∞—П 2 (–њ=5), –Њ–њ—Л—В–љ–∞—П 3(–њ=5). –£ –Ї–Њ—А–Њ–≤ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞ –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л –±–µ–Ј –Њ—В–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–є (–≤—Л–Љ—П —З–∞—И–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л, –њ—А–Є –њ–∞–ї—М–њ–∞—Ж–Є–Є —Г–њ—А—Г–≥–Њ-—Н–ї–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б–Є—Б—В–µ–љ—Ж–Є–Є, –Љ–µ—Б—В–љ–∞—П —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ –љ–µ –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–∞, –Љ–Њ—А—Д–Њ—Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є –љ–µ –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Њ).

–£ –Ї–Њ—А–Њ–≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Њ–њ—Л—В–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Њ—Б—М –∞—Б–Є–Љ–Љ–µ—В—А–Є—П –і–Њ–ї–µ–є –≤—Л–Љ–µ–љ–Є, –њ—А–Є –њ–∞–ї—М–њ–∞—Ж–Є–Є —В–Ї–∞–љ–µ–є –Њ—А–≥–∞–љ–∞ –Њ—Й—Г—Й–∞–ї–Є—Б—М —Г–њ–ї–Њ—В–љ–µ–љ–Є—П, –±–Њ–ї–µ–≤–∞—П —А–µ–∞–Ї—Ж–Є—П, –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є–µ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А—Л, –њ—А–Є –і–Њ–µ–љ–Є–Є –≤—Л–і–µ–ї—П–ї—Б—П —Б–µ–Ї—А–µ—В —Б –њ—А–Є–Љ–µ—Б—П–Љ–Є —Б–≥—Г—Б—В–Ї–Њ–≤ –Є —Е–ї–Њ–њ—М–µ–≤. –Я–Њ –Ї–ї–Є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ —Г –Ї–Њ—А–Њ–≤ —Н—В–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –Љ–∞—Б—В–Є—В.

–£ –Ї–Њ—А–Њ–≤ –≤—В–Њ—А–Њ–є –Њ–њ—Л—В–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї–Є —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ –Њ–±—К–µ–Љ–∞ –≤—Л–Љ–µ–љ–Є, –њ—А–Є –њ–∞–ї—М–њ–∞—Ж–Є–Є –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л —В–µ—Б—В–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–∞—П –Ї–Њ–љ—Б–Є—Б—В–µ–љ—Ж–Є—П —В–Ї–∞–љ–µ–є, –±–Њ–ї–µ–≤–∞—П —А–µ–∞–Ї—Ж–Є—П –љ–µ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–∞—Б—М, –Љ–µ—Б—В–љ–∞—П —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ –љ–µ –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–∞. –Я–Њ –Ї–ї–Є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ –Ї–Њ—А–Њ–≤–∞–Љ —Н—В–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л —Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –і–Є–∞–≥–љ–Њ–Ј —Б–µ—А–Њ–Ј–љ—Л–є –Њ—В–µ–Ї.

–£ –Ї–Њ—А–Њ–≤ —В—А–µ—В—М–µ–є –Њ–њ—Л—В–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л –њ–∞–ї—М–њ–∞—Ж–Є–µ–є –≤—Л—П–≤–ї—П–ї–Є —Г–њ–ї–Њ—В–љ–µ–љ–Є–µ —В–Ї–∞–љ–µ–є –Њ—А–≥–∞–љ–∞, –±–Њ–ї–µ–≤–∞—П —А–µ–∞–Ї—Ж–Є—П –љ–µ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–∞, –Љ–µ—Б—В–љ–∞—П —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ –љ–µ –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–∞, –њ—А–Є –і–Њ–µ–љ–Є–Є —Б–µ–Ї—А–µ—В –љ–µ –≤—Л–і–µ–ї—П–ї—Б—П. –Я–Њ –Ї–ї–Є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –Є–љ–і—Г—А–∞—Ж–Є—О —В–Ї–∞–љ–µ–є –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л

–Я—А–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л –Ї–Њ—А–Њ–≤ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є –Ї–ї–Є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ, —Г–ї—М—В—А–∞—Б–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є —В–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ–µ—В–Њ–і—Л. –Я—А–Є–Љ–µ–љ—П–ї–Є —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–є —Б–Ї–∞–љ–µ—А —Б —В—А–∞–љ—Б–Ї—Г—В–∞–љ–љ—Л–Љ –ї–Є–љ–µ–є–љ—Л–Љ –Ј–Њ–љ–і–Њ–Љ, —В–µ–њ–ї–Њ–≤–Є–Ј–Њ—А (Ti-120). –і–ї—П –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞ —В–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ї–Њ–Љ–њ—М—О—В–µ—А–љ–Њ–є –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–Њ–є IR Analysis Software.

–†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Є –Є—Е –Њ–±—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ. –Э–∞–Љ–Є —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–∞ –Љ–µ—В–Њ–і–Є–Ї–∞ —Г–ї—М—В—А–∞—Б–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є —В–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л –Ї–Њ—А–Њ–≤.

–£–ї—М—В—А–∞—Б–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–љ—З–µ—Б–Ї–∞—П –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–∞ –≤–Ї–ї—О—З–∞–µ—В –≤–Є—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Н—Е–Њ–≥–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А, —З–Є—В–Ї—Г –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–µ–є —Б –Љ–Њ–љ–Є—В–Њ—А–∞ –Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є—Е –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –∞–ї–≥–Њ—А–Є—В–Љ–∞ –і–ї—П –Ї–Њ–Љ–њ—М—О—В–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–Є—В–Њ—А–Є–љ–≥–∞.

–Ґ–µ–њ–ї–Њ–≤–њ–Ј–Њ—А–љ–∞—П –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–∞ - —Н—В–Њ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Љ–µ—В–Њ–і –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Љ–Њ—А—Д–Њ—Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є –≤ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ–µ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е –Ј–∞ —Б—З–µ—В –≤–Њ—Б–њ—А–Є—П—В–Є—П —Н—В–Є–Љ –њ—А–Є–±–Њ—А–Њ–Љ –Є–љ—Д—А–∞–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј–ї—Г—З–µ–љ–Є—П –Њ—В –Є—Б—Б–ї–µ–і—Г–µ–Љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤ –Є —В–Ї–∞–љ–µ–є. –Ґ–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ–µ—В–Њ–і –≤–Ї–ї—О—З–∞–µ—В –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –≥—А–∞–і–Є–µ–љ—В–∞ (–і–µ—А–Љ–Њ—Б–Ї–Њ–њ–Є—О) –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –Є –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –Њ—Ж–µ–љ–Ї—Г —Ж–≤–µ—В–љ–Њ–є –њ–∞–ї–Є—В—А—Л (—В–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О)

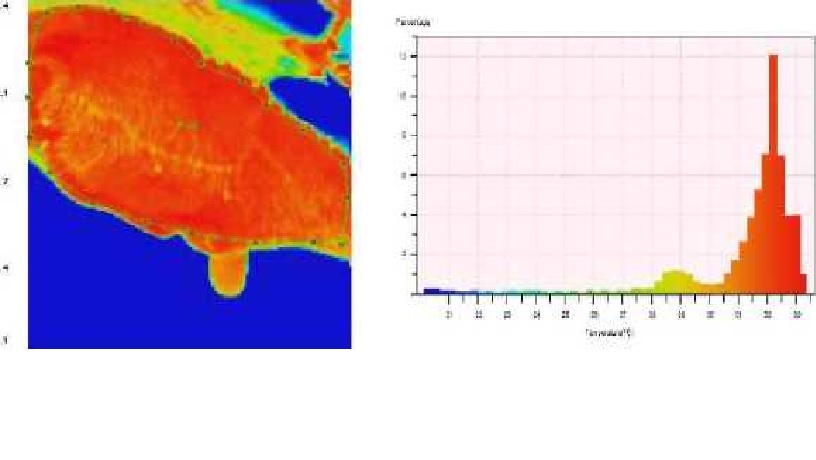

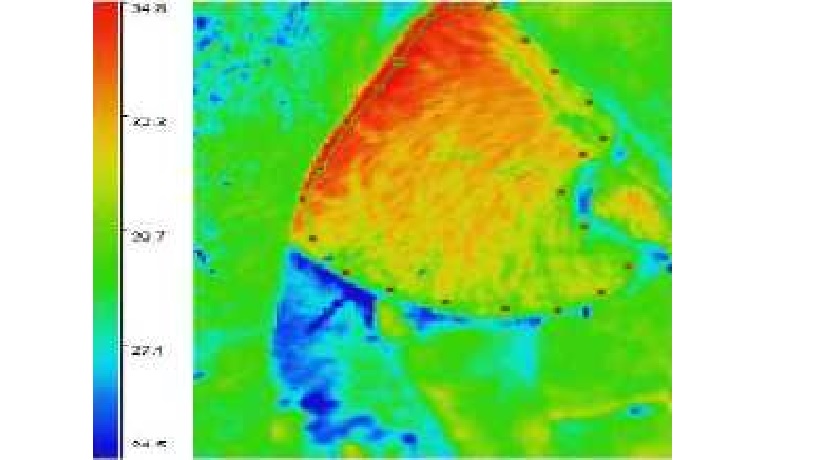

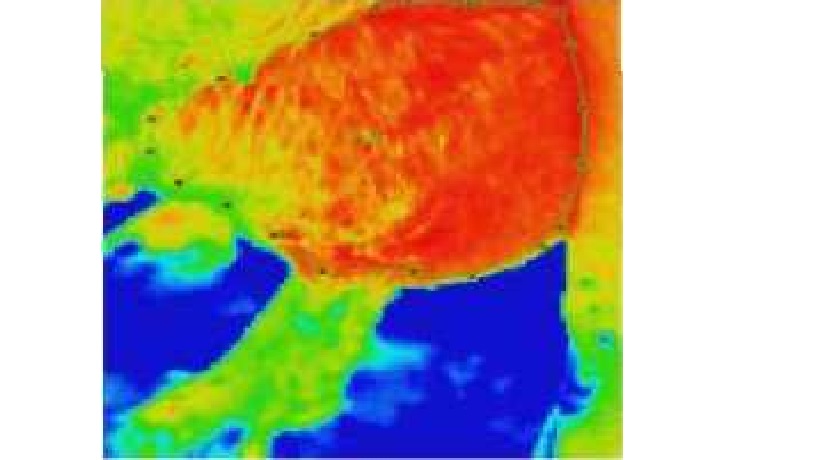

–Э–∞ —А–Є—Б—Г–љ–Ї–∞—Е 1-8 –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ—Л —Г–ї—М—В—А–∞—Б–Њ–љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –Є —В–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л –Ї–Њ—А–Њ–≤ —Б—Г—Е–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞.

–†–Є—Б. 1. –У–Є–њ–Њ—Н—Е–Њ–≥–µ–љ–љ–∞—П —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞ –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л –Ї–Њ—А–Њ–≤—Л –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М–љ–Њ! –≥—А—Г–њ–њ—Л

–†–Є—Б.2. –Ґ–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞–Љ–∞ –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л –Ї–Њ—А–Њ–≤—Л –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л

–†–Є—Б.3. –У–Є–њ–µ—А—Н—Е–Њ–≥–µ–љ–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л –Ї–Њ—А–Њ–≤—Л –њ–µ—А–≤–Њ–є –Њ–њ—Л—В–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л

–†–Є—Б.4. –Ґ–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л –Ї–Њ—А–Њ–≤—Л –њ–µ—А–≤–Њ–є –Њ–њ—Л—В–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л

–†–Є—Б. 5 –У–Є–њ–µ—А—Н—Е–Њ–≥–µ–љ–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л –Ї–Њ—А–Њ–≤—Л –≤—В–Њ—А–Њ–є –Њ–њ—Л—В–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л

–†–Є—Б. 6 –Ґ–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л –Ї–Њ—А–Њ–≤—Л –≤—В–Њ—А–Њ–є –Њ–њ—Л—В–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л

–†–Є—Б.7. –У–Є–њ–µ—А—Н—Е–Њ–≥–µ–љ–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л —В—А–µ—В—М–µ–є –Њ–њ—Л—В–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л

–†–Є—Б. 8. –Ґ–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л –Ї–Њ—А–Њ–≤—Л —В—А–µ—В—М–µ–є –Њ–њ—Л—В–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л

–£ –Ї–Њ—А–Њ–≤ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–Є —Г–ї—К—В—А–∞—Б–Њ–љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М —А–∞–≤–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ–є –≥–Є–њ–µ—А—Н—Е–Њ–≥–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О. –Э–∞ —В–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ –Њ–њ—В–Є–Љ–∞–ї—М–љ–∞—П —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е 34 - 35 ¬∞–° (—А–Є—Б.1, 2).

–£ –Ї–Њ—А–Њ–≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Њ–њ—Л—В–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л –љ–∞ —В–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞ –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л —Б –ї–Њ–Ї–∞–ї—М–љ–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –≥–Є–њ–µ—А—Н—Е–Њ–≥–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О. –Э–∞ —В–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л –Ї–Њ—А–Њ–≤ –≤–Є–Ј—Г–∞–ї–Є–Ј–Є—А—Г—О—В—Б—П –≥–Є–њ–µ—А—В–µ—А–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є (—А–Є—Б.3, 4).

–£ –Ї–Њ—А–Њ–≤ –≤—В–Њ—А–Њ–є –Њ–њ—Л—В–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л —Г–ї—М—В—А–∞—Б–Њ–љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–∞—Б—М —А–∞–Ј–љ–Њ–њ —Н—Е–Њ–≥–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –≤ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤—Л—Е –≤–Њ–ї–љ. –Т –≤–µ—А—Е–љ—В–≥—Е —Б–ї–Њ—П—Е –Њ—А–≥–∞–љ–∞ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–∞—Б—М –≥–Є–њ–µ—А—Н—Е–Њ–≥–µ–љ–љ–∞—П —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞, –њ—А–Є –±–Њ–ї–µ–µ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤—Л—Е –≤–Њ–ї–љ - –њ–≥–∞–Њ—Н—Е–Њ–≥–µ–љ–љ–∞—П (–†–Є—Б 5,6).

–£ –Ї–Њ—А–Њ–≤ —В—А–µ—В—М–µ–є –Њ–њ—Л—В–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–∞—П –ґ–µ–ї–µ–Ј–∞ –≤ –Љ–µ—Б—В–∞—Е —Г–њ–ї–Њ—В–љ–µ–љ–Є—П —В–Ї–∞–љ–µ–є –Є–Љ–µ–ї–∞ –њ—И–µ—А—Н—Е–Њ–≥–µ–љ–љ—Г—О —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Г. –Ґ–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –≥–Є–њ–Њ—В–µ—А–Љ–Є–µ–є –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л, –њ—А–Є—З–µ–Љ —Б–љ–Є–ґ–µ–љ–Є–µ —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А—Л –Њ—А–≥–∞–љ–∞ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –Љ–µ—Б—В–∞–Љ —Г–њ–ї–Њ—В–љ–µ–љ–Є—П —В–Ї–∞–љ–µ–є (–†–Є—Б.7,8).

–Ґ–∞–±–ї–Є—Ж–∞ 1 ¬†¬†–Я–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–Є —Г–ї—М—В—А–∞—Б–Њ–љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ –Є —В–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ –њ—А—П —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—П—Е

|

–У—А—Г–њ–њ—Л –Ї–Њ—А–Њ–≤ |

–£–ї—М—В—А–∞—Б–Њ–љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ |

–Ґ–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞–Љ–∞ |

|

|

–Ґ–µ—А–Љ–Њ—Б–Ї–Њ–њ–Є—П. ¬∞–°¬±—В |

–Ґ–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П |

||

|

–Ъ–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М–љ–∞—П (–њ=5) |

–У–Є–њ–Њ—Н—Е–Њ–≥–µ–љ–љ–∞—П —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞ |

34,5±0.15 |

–Ю–њ—В–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А—Л |

|

–Ю–њ—Л—В–љ–∞—П 1 (–њ=5) |

–У–Є–њ–µ—А—Н—Е–Њ–≥–µ–љ–љ–∞—П —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞ |

–Ч–±.51¬±0.18 |

–Я—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞—О—В ¬Ђ–≥–Њ—А—П—З–Є–µ¬ї —Ж–≤–µ—В–∞ |

|

–Ю–њ—Л—В–љ–∞—П 2 (–њ=5) |

–Ш–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ—Л–µ –≥–Є-–њ–µ—А—Н—Е–Њ–≥–µ–љ–љ—Л–µ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є –≤ –Љ–µ—Б—В–∞—Е –Њ—В–µ–Ї–∞ |

31.94±0,21 |

–Т –Љ–µ—Б—В–∞—Е –Њ—В–µ–Ї–∞ –њ—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞—О—В ¬Ђ—Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–µ¬ї —Ж–≤–µ—В–∞ |

|

–Ю–њ—Л—В–љ–∞—П 3 (–њ=5) |

–У–Є–њ–µ—А—Н—Е–Њ–≥–µ–љ–љ—Л–µ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є –≤ –Љ–µ—Б—В–∞—Е —Г–њ–ї–Њ—В–љ–µ–љ–Є—П |

32.54±0.28 |

–Т –Љ–µ—Б—В–∞—Е —Г–њ–ї–Њ—В–љ–µ–љ–Є—П –њ—А–µ–Њ–±¬≠–ї–∞–і–∞—О—В ¬Ђ—Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–µ —Ж–≤–µ—В–∞¬ї |

–Я–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–Є —Г–ї—М—В—А–∞—Б–Њ–љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ (—Н—Е–Њ–≥–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М) –Є —В–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ (—В–µ—А–Љ–Њ—Б–Ї–Њ–њ–Є—П ¬†–Є —В–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П) –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –љ–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤–Є—В–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —Н–љ–і–Њ—Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л –Ї–Њ—А–Њ–≤ –≤ —Б—Г—Е–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ–Љ –њ–µ—А–Є–Њ–і–µ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Г—А–Њ–≤–љ—П –Є–Ј–ї—Г—З–µ–љ–Є—П –Є–љ—Д—А–∞–Ї—А–∞—Б–љ—Л—Е –Љ–Є–Ї—А–Њ–≤–Њ–ї–љ –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–Љ. –≠—В–Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–Є –ї–µ–ґ–∞—В –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –Њ—А–≥–∞–љ–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є —В–µ—Е –Є–ї–Є –Є–љ—Л—Е –њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–≤.

–Ч–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ. –Ф–∞–љ–љ—Л–µ —Г–ї—М—В—А–∞—Б–Њ–љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ –Є —В–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–Њ–є –≤–µ—В–µ—А–Є–љ–∞—А–љ–Њ–є –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Л –і–ї—П –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–љ–Њ-—Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–є –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л –Ї–Њ—А–Њ–≤ –љ–∞ –Љ–Є–Ї—А–Њ—Г—А–Њ–≤–љ–µ, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –Є–ї–Є –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–≤ –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–µ.

–†–Х–Ч–£–Ы–ђ–Ґ–Р–Ґ–Ђ –Я–†–Ш–Ь–Х–Э–Х–Э–Ш–ѓ –£–Ы–ђ–Ґ–†–Р–Ч–Т–£–Ъ–Ю–Т–Ю–Щ –Ф–Ш–Р–У–Э–Ю–°–Ґ–Ш–Ъ–Ш –Я–†–Ш –Я–Р–Ґ–Ю–Ы–Ю–У–Ш–Ш –Ь–Р–Ґ–Ъ–Ш –£ –Ъ–Ю–†–Ю–Т

- Details

- Category: –£–Ј–Є –≤ –≤–µ—В–µ—А–Є–љ–∞—А–Є–Є –Ї—А—Б

–†–Х–Ч–£–Ы–ђ–Ґ–Р–Ґ–Ђ –Я–†–Ш–Ь–Х–Э–Х–Э–Ш–ѓ –£–Ы–ђ–Ґ–†–Р–Ч–Т–£–Ъ–Ю–Т–Ю–Щ –Ф–Ш–Р–У–Э–Ю–°–Ґ–Ш–Ъ–Ш –Я–†–Ш –Я–Р–Ґ–Ю–Ы–Ю–У–Ш–Ш –Ь–Р–Ґ–Ъ–Ш –£ –Ъ–Ю–†–Ю–Т

–°–µ—А–µ–±—А–љ—Ж–Ї–Є–є –Я.–Ь., –С–∞—А–Ї–Њ–≤–∞ –Р.–°.

–§–У–С–Ю–£ –Т–Я–Ю ¬Ђ–£—А–∞–ї—М—Б–Ї–Є–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –∞–≥—А–∞—А–љ—Л–є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В¬ї –≥. –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–±—Г—А–≥. –°–≤–µ—А–і–ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Њ–±–ї., –†–Њ—Б—Б–Є—П. 620075

–Т–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ. –Я–Њ—Б–ї–µ—А–Њ–і–Њ–≤—Л–µ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П, —И–Є—А–Њ–Ї–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–Є–є –і–µ–љ—М –≤ –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–Љ —Б–Ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ, –њ—А–Є–≤–Њ–і—П—В –Ї –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Г—Й–µ—А–±—Г, –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –Ј–∞ —Б—З–µ—В —Б–љ–Є–ґ–µ–љ–Є—П —А–µ–њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –±–µ—Б–њ–ї–Њ–і–Є—П —Г –Ї–Њ—А–Њ–≤ [ 1, 3, 4]. –Ъ –њ–Њ—Б–ї–µ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–є –њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Љ–∞—В–Ї–Є –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В –њ–Њ—Б–ї–µ—А–Њ–і–Њ–≤—Л–µ —Н–љ–і–Њ–Љ–µ—В—А–Є—В—Л –Є –Љ–µ—В—А–Є—В—Л, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –њ–µ—А–Є–Љ–µ—В—А–Є—В, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б—Г–±–Є–љ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—О –Љ–∞—В–Ї–Є.