–Э–µ–є—А–Њ–±–ї–∞—Б—В–Њ–Љ–∞ –њ–ї–Њ–і–∞. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ–љ–∞—В–∞–ї—М–љ–Њ–є –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–Є –Є –њ—А–Њ–≥–љ–Њ–Ј¬†

|

|   |

–Т–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ

–Э–µ–є—А–Њ–±–ї–∞—Б—В–Њ–Љ–∞ –њ–ї–Њ–і–∞ - –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї—М, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—Й–∞—П –Є–Ј –љ–µ–і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –љ–µ–≤—А–∞–ї—М–љ–Њ–є —В–Ї–∞–љ–Є –љ–∞–і–њ–Њ—З–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ –Ј–∞–±—А—О—И–Є–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ –Є–ї–Є –Є–Ј —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≥–∞–љ–≥–ї–Є–µ–≤ –≤ –±—А—О—И–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ—Б—В–Є, –≥—А—Г–і–љ–Њ–є –Ї–ї–µ—В–Ї–µ, –Љ–∞–ї–Њ–Љ —В–∞–Ј—Г, –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л –Є —И–µ–Є. –С–Њ–ї–µ–µ 90% –љ–µ–є—А–Њ–±–ї–∞—Б—В–Њ–Љ —Г –њ–ї–Њ–і–Њ–≤ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—В –≤ –љ–∞–і–њ–Њ—З–µ—З–љ–Є–Ї–∞—Е . –≠—В–Њ –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —З–∞—Б—В—Л—Е —Н–Ї—Б—В—А–∞–Ї—А–∞–љ–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї–µ–є –і–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞, –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—Й–∞—П—Б—П —Б —З–∞—Б—В–Њ—В–Њ–є –Њ—В 1:10 000 –і–Њ 1:30 000 –ґ–Є–≤–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е . –Э–µ–є—А–Њ–±–ї–∞—Б—В–Њ–Љ—Л —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В 50% –≤—Б–µ—Е –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї–µ–є –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є . –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Ј–ї–Њ–Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї–Є –љ–∞–і–њ–Њ—З–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Г –і–µ—В–µ–є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—В —В—А–µ—В—М–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –њ–Њ —З–∞—Б—В–Њ—В–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –ї–µ–є–Ї–µ–Љ–Є–Є –Є –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї–µ–є —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –љ–µ—А–≤–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—П 8-10% –≤—Б–µ—Е –Ј–ї–Њ–Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–є —Г –і–µ—В–µ–є, —П–≤–ї—П—П—Б—М –њ—А–Є—З–Є–љ–Њ–є 15% —Б–Љ–µ—А—В–µ–є –Њ—В —А–∞–Ї–∞ –≤ –њ–µ–і–Є–∞—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Є. –≠—В–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –љ–µ–є—А–Њ–±–ї–∞—Б—В–Њ–Љ –љ–µ—П—Б–љ–∞, –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В —Б–њ–Њ—А–∞–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є.

–Ю–±—Л—З–љ–Њ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Є–Ј–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ, —Б –≤–Њ–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–і–њ–Њ—З–µ—З–љ–Є–Ї–∞, –і–≤—Г—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–µ–µ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П —А–µ–і–Ї–Њ . –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –∞–љ—В–µ–љ–∞—В–∞–ї—М–љ–Њ –њ–Њ—П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Љ–µ—В–∞—Б—В–∞–Ј—Л –≤ –њ–µ—З–µ–љ—М, –Ї–Њ–ґ—Г, –Ї–Њ—Б—В–љ—Л–є –Љ–Њ–Ј–≥ –Є —А–µ–і–Ї–Њ –≤ –≤–Њ—А—Б–Є–љ–Ї–Є –њ–ї–∞—Ж–µ–љ—В—Л . –Т —Н—В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –њ–ї–∞—Ж–µ–љ—В–∞ –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В –Њ–±—К–µ–Љ–љ–Њ–є, –љ–Њ –Љ–µ—В–∞—Б—В–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ—З–∞–≥–Є –Љ–Њ–≥—Г—В –љ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—В—М—Б—П –Љ–∞–Ї—А–Њ—Б–Ї–Њ–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є, –∞ –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є—А—Г—О—В—Б—П –ї–Є—И—М –њ—А–Є –≥–Є—Б—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є. –°–Њ—Б—Г–і—Л –≤–Њ—А—Б–Є–љ–Њ–Ї –њ–ї–∞—Ж–µ–љ—В—Л —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В —Б–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ–Є—П –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї –љ–µ–є—А–Њ–±–ї–∞—Б—В–Њ–Љ—Л, –љ–Њ –Є–љ–≤–∞–Ј–Є—П —Б—В—А–Њ–Љ—Л –љ–∞–±–ї—О–і–∞–µ—В—Б—П –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–µ–і–Ї–Њ . –Ю–њ–Є—Б–∞–љ—Л —Б–ї—Г—З–∞–Є –Љ–µ—В–∞—Б—В–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ –њ—Г–њ–Њ–≤–Є–љ—Г —Б –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–є –≥–Є–±–µ–ї—М—О –њ–ї–Њ–і–∞ . –Э–µ–є—А–Њ–±–ї–∞—Б—В–Њ–Љ—Л –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П—В –Є–Ј –љ–µ–є—А–Њ–±–ї–∞—Б—В–Њ–≤. –Ь–∞–Ї—А–Њ—Б–Ї–Њ–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ—З–∞–≥–Є –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї–Є —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Њ—З–µ—А—З–µ–љ—Л, –љ–Њ –Љ–Њ–≥—Г—В –Є–љ—Д–Є–ї—М—В—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є–µ —В–Ї–∞–љ–Є, –Ї–∞–њ—Б—Г–ї–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В.

–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ —Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є–µ –љ–µ–є—А–Њ–±–ї–∞—Б—В–Њ–Љ —Б —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–Љ–Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П–Љ–Є, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є —Б –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М—О –У–Є—А—И–њ—А—Г–љ–≥–∞, —Д–µ—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ –∞–ї–Ї–Њ–≥–Њ–ї—М–љ—Л–Љ —Б–Є–љ–і—А–Њ–Љ–Њ–Љ, —Б–Є–љ–і—А–Њ–Љ–Њ–Љ –Ф–Є–Ф–ґ–Њ—А–і–ґ–∞, –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М—О –Т–Њ–љ –†–µ–Ї–ї–Є–љ—Е–∞—Г–Ј–µ–љ–∞, —Б–Є–љ–і—А–Њ–Љ–Њ–Љ –С–µ–Ї–≤–Є—В–∞ - –Т–Є–і–µ–Љ–∞–љ–љ–∞.

–Т –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ —А–∞–љ–љ–Є–є —Б–ї—Г—З–∞–є –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–Є –љ–µ–є—А–Њ–±–ї–∞—Б—В–Њ–Љ—Л –≤ 19 –љ–µ–і –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ–±—Л—З–љ–Њ –њ—А–µ–љ–∞—В–∞–ї—М–љ—Л–є –і–Є–∞–≥–љ–Њ–Ј —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Є —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –≤ –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ—Г—В–Ї–µ –Њ—В 26 –і–Њ 39 –љ–µ–і –≥–µ—Б—В–∞—Ж–Є–Є .

–Я–µ—А–≤–Њ–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ –Њ –њ—А–µ–љ–∞—В–∞–ї—М–љ–Њ–є –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ –љ–µ–є—А–Њ–±–ї–∞—Б—В–Њ–Љ—Л –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ 1983 –≥.. –£–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–∞—П –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В –Њ—В —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–≤, –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є —Б–µ–Ї—А–µ—В–Њ—А–љ–Њ–є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї–Є. –Э–µ–є—А–Њ–±–ї–∞—Б—В–Њ–Љ—Л —З–∞—Б—В–Њ –љ–µ –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є—А—Г—О—В—Б—П –њ—А–µ–љ–∞—В–∞–ї—М–љ–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ –Є—Е –Љ–∞–ї—Л—Е —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–≤. –Я—А–Є —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –љ–µ–є—А–Њ–±–ї–∞—Б—В–Њ–Љ–∞ –≤–Є–Ј—Г–∞–ї–Є–Ј–Є—А—Г–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ –Ј–∞–±—А—О—И–Є–љ–љ–Њ, –Љ–µ–ґ–і—Г –њ–Њ—З–Ї–Њ–є –Є –і–Є–∞—Д—А–∞–≥–Љ–Њ–є, —Б–Љ–µ—Й–∞—О—Й–µ–µ –њ–Њ—З–Ї—Г –Ї–љ–Є–Ј—Г –Є –ї–∞—В–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ. –°—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞ –µ–µ —Б–Љ–µ—И–∞–љ–љ–∞—П, —Б —Б–Њ–ї–Є–і–љ—Л–Љ–Є –Є –Ї–Є—Б—В–Њ–Ј–љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є . –Т –Њ—З–∞–≥–∞—Е –±–Њ–ї—М—И–Є—Е —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–≤ –Љ–Њ–≥—Г—В –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—В—М—Б—П –і–µ–≥–µ–љ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Є: –Ї–Є—Б—В–Њ–Ј–љ—Л–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П, –Ї—А–Њ–≤–Њ–Є–Ј–ї–Є—П–љ–Є—П, –Ї–∞–ї—М—Ж–Є—Д–Є–Ї–∞—В—Л . –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –Є–Љ–µ—О—В –Љ–µ—Б—В–Њ –≥–Є–і—А–Њ–љ–µ—Д—А–Њ–Ј –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–≤–Њ–і–Є–µ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–Њ–і—П–љ–Ї–∞ –њ–ї–Њ–і–∞.

–°–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –љ–Є–ґ–љ–µ–є –њ–Њ–ї–Њ–є –≤–µ–љ—Л –≤–Є–Ј—Г–∞–ї–Є–Ј–Є—А—Г—О—Й–Є–Љ—Б—П –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ї–њ–µ—А–µ–і–Є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —А–∞—Б—Ж–µ–љ–Є–≤–∞—В—М –Ї–∞–Ї –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї –Ј–∞–±—А—О—И–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П . –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –њ—А–Є –±–Њ–ї—М—И–Є—Е —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞—Е –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї—М –љ–∞–і–њ–Њ—З–µ—З–љ–Є–Ї–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–Љ–µ—Й–∞—В—М –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є–µ –Њ—А–≥–∞–љ—Л.

–¶–≤–µ—В–Њ–≤–Њ–µ –і–Њ–њ–њ–ї–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –Ї–∞—А—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В –Є–і–µ–љ—В–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –њ–Є—В–∞—О—Й–Є–є –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї—М —Б–Њ—Б—Г–і, –Њ—В—Е–Њ–і—П—Й–Є–є –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ—В –∞–Њ—А—В—Л, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —В–∞–Ї–Њ–є –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Б–Њ—Б—Г–і –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є –љ–µ –≤–Є–Ј—Г–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П.

–Ъ–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –∞–љ—В–µ–љ–∞—В–∞–ї—М–љ–∞—П –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–∞ –Љ–µ—В–∞—Б—В–∞–Ј–Њ–≤ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–µ–і–Ї–Њ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є –њ–ї–∞—Ж–µ–љ—В—Л –њ—А–Є —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –љ–µ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В—Б—П, –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –ї–Є—И—М –љ–µ—Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –µ–µ —Г—В–Њ–ї—Й–µ–љ–Є–µ . –Т –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ –Љ–µ—В–∞—Б—В–∞–Ј–Њ–≤ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –Ь–†–Ґ –њ–ї–Њ–і–∞.

–У–µ–Љ–Њ—А—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї–Є –љ–∞–і–њ–Њ—З–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Љ–Њ–≥—Г—В –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ—П—В—М—Б—П –∞–љ–µ–Љ–Є–µ–є –њ–ї–Њ–і–∞, –љ–µ–Є–Љ–Љ—Г–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–і—П–љ–Ї–Њ–є –њ–ї–Њ–і–∞ –Є–ї–Є –Љ–∞—Б—Б–Є–≤–љ–Њ–є –Є–љ–≤–∞–Ј–Є–µ–є –њ–µ—З–µ–љ–Є . –Я—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П —Н—В–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –≤–Њ–і—П–љ–Ї–Є –њ–ї–Њ–і–∞: –Є–Ј–±—Л—В–Њ—З–љ–∞—П –њ—А–Њ–і—Г–Ї—Ж–Є—П –Ї–∞—В–µ—Е–Њ–ї–∞–Љ–Є–љ–Њ–≤, –њ—А–Є–≤–Њ–і—П—Й–∞—П –Ї –≥–Є–њ–µ—А—В–µ–љ–Ј–Є–Є –Є —Б–µ—А–і–µ—З–љ–Њ–є –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є —Г –њ–ї–Њ–і–∞; –≤–Њ–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–µ –≤ –њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –њ–µ—З–µ–љ–Є, –≤—Л–Ј—Л–≤–∞—О—Й–µ–µ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –≤–µ–љ–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–∞ –Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –≥–Є–њ–Њ–њ—А–Њ—В–µ–Є–љ–µ–Љ–Є–Є ; –Є–љ–≤–∞–Ј–Є—П —Н—А–Є—В—А–Њ–њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В–Ї–∞–љ–Є –Ї–ї–µ—В–Ї–∞–Љ–Є –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї–Є, –њ—А–Є–≤–Њ–і—П—Й–∞—П –Ї —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—О —В—П–ґ–µ–ї–Њ–є –∞–љ–µ–Љ–Є–Є –Є–ї–Є –і–∞–ґ–µ –≥–Є–њ–µ—А—Б–µ–Ї—А–µ—Ж–Є–Є –∞–ї—М–і–Њ—Б—В–µ—А–Њ–љ–∞ –Ї–Њ—А–Њ–є –љ–∞–і–њ–Њ—З–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–і—П–љ–Ї–Є –њ–ї–Њ–і–∞ –≤—В–Њ—А–Є—З–љ–Њ –Ї –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—О –Љ–µ—В–∞—Б—В–∞–Ј–Њ–≤ –≤ –њ–ї–∞—Ж–µ–љ—В—Г. –Ю—В–µ–Ї –њ–ї–∞—Ж–µ–љ—В—Л –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Н—Д—Д–µ–Ї—В–∞ –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Љ–Њ–ґ–µ—В —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—В—М—Б—П –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –љ–µ–є—А–Њ–±–ї–∞—Б—В–Њ–Љ—Л –±–µ–Ј –Љ–µ—В–∞—Б—В–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ –њ–ї–∞—Ж–µ–љ—В—Г .

–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї–Є –љ–∞–і–њ–Њ—З–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –±–Њ–ї—М—И–Є—Е —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–≤ –Љ–Њ–≥—Г—В –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В—М –Ї –і–Є—Б—В–Њ—Ж–Є–Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —А–Њ–і–Њ–≤ .

–°–ї–µ–і—Г–µ—В –њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –Є –Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–Є—П—Е. –Ю—З–µ–љ—М —А–µ–і–Ї–Њ –≥–Є–њ–µ—А–њ—А–Њ–і—Г–Ї—Ж–Є—П –Ї–∞—В–µ—Е–Њ–ї–∞–Љ–Є–љ–Њ–≤ –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї—М—О –љ–∞–і–њ–Њ—З–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–ї–Њ–і–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –≤—Л–Ј—Л–≤–∞—В—М –Є–Ј–±—Л—В–Њ—З–љ–Њ–µ –њ–Њ—В–Њ–Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ, —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –≥–Є–њ–µ—А—В–µ–љ–Ј–Є–Є –Є –њ—А–µ—Н–Ї–ї–∞–Љ–њ—Б–Є–Є —Г –Љ–∞—В–µ—А–Є, –Љ–∞—В–µ—А–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А—А–Њ—А-—Б–Є–љ–і—А–Њ–Љ–∞ –њ—А–Є –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –њ–ї–∞—Ж–µ–љ—В—Л . –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ —В–∞–Ї–Є—Е –Љ–∞—В–µ—А–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–Є–є, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–Љ —Г—А–Њ–≤–љ–µ–Љ –љ–µ–Њ–љ–∞—В–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ—Б—В–Є, –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞—О—Й–Є–Љ 70% .

–°–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б—В–∞–і–Є–Є –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ —Г –њ–ї–Њ–і–∞ –Ј–∞—В—А—Г–і–љ–µ–љ–Њ, –љ–Њ –µ—Б—В—М —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П, —З—В–Њ –њ—А–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є —Б–Є–Љ–њ—В–Њ–Љ–Њ–≤ –њ—А–µ—Н–Ї–ї–∞–Љ–њ—Б–Є–Є —Г –Љ–∞—В–µ—А–Є —А–Є—Б–Ї —И–Є—А–Њ–Ї–Њ –і–Є—Б—Б–µ–Љ–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї .

–Я—А–Њ–≥–љ–Њ–Ј –њ—А–Є –љ–µ–є—А–Њ–±–ї–∞—Б—В–Њ–Љ–µ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В –Њ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–Є, –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ–µ—А–≤–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –Њ—З–∞–≥–∞ –Є —Б—В–∞–і–Є–Є –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П. –Я—А–Њ–≥–љ–Њ–Ј –ї—Г—З—И–µ —Г –і–µ—В–µ–є –і–Њ 1 –≥–Њ–і–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ—А–Є –љ–Є–Ј–Ї–Є—Е —Б—В–∞–і–Є—П—Е –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї–Є (–≤—Л–ґ–Є–≤–∞–µ—В –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 90%) . –Я—А–Є –љ–µ–є—А–Њ–±–ї–∞—Б—В–Њ–Љ–µ, –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –њ—А–µ–љ–∞—В–∞–ї—М–љ–Њ, –њ—А–Њ–≥–љ–Њ–Ј, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–є, –≤—Л–ґ–Є–≤–∞–µ—В 90-96% –і–µ—В–µ–є [1]. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ—А–Є –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –њ–ї–∞—Ж–µ–љ—В—Л –њ—А–Њ–≥–љ–Њ–Ј –љ–µ–±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–є, —З–∞—Б—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –∞–љ—В–µ–љ–∞—В–∞–ї—М–љ–∞—П –≥–Є–±–µ–ї—М –њ–ї–Њ–і–∞ –Є–ї–Є —Б–Љ–µ—А—В—М —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П [12, 14].

–Ю–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–ї—М—Ж–Є—Д–Є–Ї–∞—В–Њ–≤ –≤ –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї–Є –њ—А–Є —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б–Њ—З–µ—В–∞–µ—В—Б—П —Б –ї—Г—З—И–Є–Љ –њ—А–Њ–≥–љ–Њ–Ј–Њ–Љ, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Ї–∞–ї—М—Ж–Є—Д–Є–Ї–∞—В—Л —П–≤–ї—П—О—В—Б—П —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–і—И–µ–≥–Њ –љ–µ–Ї—А–Њ–Ј–∞ –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї–Є .

–Э–µ–є—А–Њ–±–ї–∞—Б—В–Њ–Љ–∞ in situ –Љ–Њ–ґ–µ—В –љ–µ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П—В—М —Б–µ–±—П –Ї–ї–Є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Є –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞—В—М—Б—П —Б–њ–Њ–љ—В–∞–љ–љ–Њ–є —А–µ–≥—А–µ—Б—Б–Є–Є .

–Ґ–µ—З–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П —Г –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б –љ–µ–є—А–Њ–±–ї–∞—Б—В–Њ–Љ–Њ–є, –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –њ—А–µ–љ–∞—В–∞–ї—М–љ–Њ, –Њ–±—Л—З–љ–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ–µ, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є –Є–Ј–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–∞–і–њ–Њ—З–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ [8]. –Ь–µ—В–Њ–і–Њ–Љ –ї–µ—З–µ–љ–Є—П (—Б —Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ–Є —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ–Є) —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Е–Є—А—Г—А–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Г–і–∞–ї–µ–љ–Є–µ –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї–Є –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П , —Е–Є–Љ–Є–Њ—В–µ—А–∞–њ–Є—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Б–ї—Г—З–∞—П—Е —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П [20]. –Я–∞—Ж–Є–µ–љ—В—Л —Б "–±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–Љ–Є" –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ–Є –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П (–љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—А—Л –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї–Є, –µ–µ –Ї–Є—Б—В–Њ–Ј–љ–∞—П —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞, –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П) –і–Њ–ї–ґ–љ—Л —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В—М—Б—П –Є –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞—В—М—Б—П —Е–Є—А—Г—А–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –ї–µ—З–µ–љ–Є—О —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є —А–µ–≥—А–µ—Б—Б–∞ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П .

–Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Є –Љ–µ—В–Њ–і—Л

–Ъ–ї–Є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ

–Я–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Ї–∞ –Ґ., 40 –ї–µ—В, –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –і–ї—П –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –њ–ї–∞–љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–Ї—А–Є–љ–Є–љ–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ 32 –љ–µ–і. –Т —Е–Њ–і–µ –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–Є—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є –≤ 13 –Є 19 –љ–µ–і –њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Њ.

–°—Г–њ—А—Г–≥–Є –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—Л, –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –≤—А–µ–і–љ–Њ—Б—В–µ–є –љ–µ –Є–Љ–µ—О—В. –Э–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–µ –Њ—В—П–≥–Њ—Й–µ–љ–∞. –Э–∞—Б—В–Њ—П—Й–∞—П –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ—П—В–∞—П. –Т –∞–љ–∞–Љ–љ–µ–Ј–µ –і–≤–Њ–µ –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л—Е —А–Њ–і–Њ–≤, –і–≤–∞ –Љ–µ–і–∞–±–Њ—А—В–∞. –Э–∞ —Г—З–µ—В–µ –≤ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б—Г–ї—М—В–∞—Ж–Є–Є –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Ї–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ —Б 6 –љ–µ–і. –С–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ—В–µ–Ї–∞–ї–∞ –±–µ–Ј —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–Є–є. –Ы–Є—И—М –≤ —Б—А–Њ–Ї 6-7 –љ–µ–і –±—Л–ї–∞ –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ —Г–≥—А–Њ–Ј–∞ –љ–µ–≤—Л–љ–∞—И–Є–≤–∞–љ–Є—П.

–†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л

–Я—А–Є —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ –Њ–і–Є–љ –ґ–Є–≤–Њ–є –њ–ї–Њ–і –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–∞. –У–µ—Б—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б—А–Њ–Ї —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї 31 –љ–µ–і 4 –і–љ—П. –§–µ—В–Њ–Љ–µ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –і–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г —Б—А–Њ–Ї—Г, –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–Ї—А—Г–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –ґ–Є–≤–Њ—В–∞, –њ—А–µ–≤—Л—И–∞—О—Й–µ–є 95-–є –њ—А–Њ—Ж–µ–љ—В–Є–ї—М –Ј–∞ —Б—З–µ—В –≥–µ–њ–∞—В–Њ–Љ–µ–≥–∞–ї–Є–Є. –Э–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–є —Д–µ—В–Њ-–њ–ї–∞—Ж–µ–љ—В–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–Њ–≤–Њ—В–Њ–Ї–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Њ. –Я–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є –њ–ї–∞—Ж–µ–љ—В—Л –Є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ–њ–ї–Њ–і–љ—Л—Е –≤–Њ–і –љ–µ –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–Њ.

–Я–Њ–і –і–Є–∞—Д—А–∞–≥–Љ–Њ–є —Б–њ—А–∞–≤–∞ –≤–Є–Ј—Г–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≥–Є–њ–µ—А—Н—Е–Њ–≥–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї–µ–≤–Є–і–љ–Њ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ–Њ–і–љ–Њ—А–Њ–і–љ–Њ–є —Б–Њ–ї–Є–і–љ–Њ–є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л, —Б —З–µ—В–Ї–Є–Љ–Є —А–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ–љ—В—Г—А–∞–Љ–Є, —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–Љ 50x38x35 –Љ–Љ. –Ъ –љ–Є–ґ–љ–µ–Љ—Г –њ–Њ–ї—О—Б—Г –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–Є–ї–µ–ґ–∞–ї–∞ –њ—А–∞–≤–∞—П –њ–Њ—З–Ї–∞, –Є–Љ–µ—О—Й–∞—П –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—А—Л, —Д–Њ—А–Љ—Г –Є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Г. –Э–Є–ґ–љ—П—П –њ–Њ–ї–∞—П –≤–µ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —Б–Љ–µ—Й–µ–љ–∞ –Ї–њ–µ—А–µ–і–Є –Є –≤–ї–µ–≤–Њ. –Ю–±—А–∞—Й–∞–ї–∞ –љ–∞ —Б–µ–±—П –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ–∞—П –≥–µ–њ–∞—В–Њ–Љ–µ–≥–∞–ї–Є—П, –њ—А–Є—З–µ–Љ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞ –њ–µ—З–µ–љ–Є –љ–µ –±—Л–ї–∞ –Њ–і–љ–Њ—А–Њ–і–љ–Њ–є. –Ю–љ–∞ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї–∞ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –≥–Є–њ–µ—А—Н—Е–Њ–≥–µ–љ–љ—Л–µ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞–Љ–Є –і–Њ 17 –Љ–Љ, –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–µ —В–Њ–љ–Ї–Є–Љ –≥–Є–њ–Њ—Н—Е–Њ–≥–µ–љ–љ—Л–Љ –њ–µ—А–Є—Д–µ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Њ–±–Њ–і–Ї–Њ–Љ. –¶–≤–µ—В–Њ–≤–Њ–µ –і–Њ–њ–њ–ї–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –Ї–∞—А—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ—Г—О –њ–µ—А–Є—Д–µ—А–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –≤–∞—Б–Ї—Г–ї—П—А–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї–Є (—А–Є—Б. 1-3).

|

|

|

–С—Л–ї –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –і–Є–∞–≥–љ–Њ–Ј: –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М 31 –љ–µ–і 4 –і–љ—П. –Ю–њ—Г—Е–Њ–ї—М –њ—А–∞–≤–Њ–≥–Њ –љ–∞–і–њ–Њ—З–µ—З–љ–Є–Ї–∞ –њ–ї–Њ–і–∞ —Б –Љ–µ—В–∞—Б—В–∞–Ј–∞–Љ–Є –≤ –њ–µ—З–µ–љ—М. –†–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Њ –і–Є–љ–∞–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–µ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ –Ј–∞ —В–µ–Љ–њ–∞–Љ–Є —А–Њ—Б—В–∞ –љ–Њ–≤–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л—Е –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–Є–є.

–Т —Б—А–Њ–Ї 32 –љ–µ–і 4 –і–љ—П –±—Л–ї–∞ –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –∞–љ—В–µ–љ–∞—В–∞–ї—М–љ–∞—П –≥–Є–±–µ–ї—М –њ–ї–Њ–і–∞. –†–Њ–і–Є–ї—Б—П –Љ–µ—А—В–≤—Л–є —А–µ–±–µ–љ–Њ–Ї, –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–∞ –≤–µ—Б–Њ–Љ 2480 –≥, –і–ї–Є–љ–Њ–є 45 —Б–Љ.

–Ю–±—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ

–Т –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–Є –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ –љ–µ–є—А–Њ–±–ї–∞—Б—В–Њ–Љ—Л –љ–∞–і–њ–Њ—З–µ—З–љ–Є–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є. –Ґ–Њ, —З—В–Њ —Н—В–Њ —Б—Г–њ—А–∞—А–µ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ - –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Њ–љ–Њ –њ—А–Є–ї–µ–ґ–∞–ї–Њ –Ї –њ–Њ—З–Ї–µ, –Є–Љ–µ—О—Й–µ–є –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Г—О —Д–Њ—А–Љ—Г, —А–∞–Ј–Љ–µ—А—Л –Є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Г. –Ю–њ—Г—Е–Њ–ї—М –Є–Љ–µ–ї–∞ –Ї–∞–њ—Б—Г–ї—Г, –Њ–і–љ–Њ—А–Њ–і–љ—Г—О –≥–Є–њ–µ—А—Н—Е–Њ–≥–µ–љ–љ—Г—О —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Г, —З—В–Њ –љ–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ –і–ї—П –љ–µ–є—А–Њ–±–ї–∞—Б—В–Њ–Љ—Л –љ–∞–і–њ–Њ—З–µ—З–љ–Є–Ї–∞. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Г—О –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї—Г –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є —Б –Ї—А–Њ–≤–Њ–Є–Ј–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ –≤ –љ–∞–і–њ–Њ—З–µ—З–љ–Є–Ї–Є, –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї—М—О –Т–Є–ї—М–Љ—Б–∞, —Н–Ї—Б—В—А–∞–ї–Њ–±–∞—А–љ—Л–Љ –ї–µ–≥–Њ—З–љ—Л–Љ —Б–µ–Ї–≤–µ—Б—В—А–Њ–Љ, —А–µ—В—А–Њ–њ–µ—А–Є—В–Њ–љ–µ–∞–ї—М–љ–Њ–є —В–µ—А–∞—В–Њ–Љ–Њ–є.

–Ъ—А–Њ–≤–Њ–Є–Ј–ї–Є—П–љ–Є–µ –≤ –љ–∞–і–њ–Њ—З–µ—З–љ–Є–Ї–Є, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В —Н—Е–Њ–≥–µ–љ–љ—Л–Љ –Є–ї–Є –љ–µ–Њ–і–љ–Њ—А–Њ–і–љ–Њ–є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –∞–љ—Н—Е–Њ–≥–µ–љ–љ—Л–Љ –Є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г–µ—В—Б—П –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–є –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л –њ—А–Є –і–Є–љ–∞–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є, –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞—П—Б—М –≤ –∞–љ—Н—Е–Њ–≥–µ–љ–љ–Њ–µ –Ї–Є—Б—В–Њ–Ј–љ–Њ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Б —В–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В—Б—П —Г—В–Њ–ї—Й–µ–љ–Є–µ –µ–≥–Њ —Б—В–µ–љ–Ї–Є [13] –Є –Њ–±—А–∞–Ј—Г—О—В—Б—П –Ї–∞–ї—М—Ж–Є—Д–Є–Ї–∞—В—Л. –≠–љ–µ—А–≥–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –і–Њ–њ–њ–ї–µ—А –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А—Г–µ—В –њ–Њ–ї–љ—Г—О –∞–≤–∞—Б–Ї—Г–ї—П—А–љ–Њ—Б—В—М —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Т –љ–∞—И–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є–Љ–µ–ї–Њ –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–љ—Г—О —Н—Е–Њ–≥–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ–Њ–і–љ–Њ—А–Њ–і–љ—Г—О —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Г. –Я—А–Є –¶–Ф–Ъ –≤ –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї–Є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ–µ—А–Є—Д–µ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї—А–Њ–≤–Њ—В–Њ–Ї.

–Ю–њ—Г—Е–Њ–ї—М –Т–Є–ї—М–Љ—Б–∞ –њ–Њ—А–∞–ґ–∞–µ—В –њ–Њ—З–Ї—Г (—З–∞—Й–µ –њ—А–∞–≤—Г—О), –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –±—Л–ї–∞ –Є–љ—В–∞–Ї—В–љ–∞.

–≠–Ї—Б—В—А–∞–ї–Њ–±–∞—А–љ–∞—П –ї–µ–≥–Њ—З–љ–∞—П —Б–µ–Ї–≤–µ—Б—В—А–∞—Ж–Є—П —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –ї–µ–≤–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Љ —Б—Г–њ—А–∞—А–µ–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —Б —З–µ—В–Ї–Є–Љ –љ–∞—А—Г–ґ–љ—Л–Љ –Ї–Њ–љ—В—Г—А–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –≥–Є–њ–µ—А—Н—Е–Њ–≥–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–і–љ–Њ—А–Њ–і–љ–Њ–є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–Њ–є –љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л. –Т—Л—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Н—В–∞ –њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—П —Г–ґ–µ –≤–Њ II —В—А–Є–Љ–µ—Б—В—А–µ –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –њ—А–Є –¶–Ф–Ъ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П –њ–Є—В–∞—О—Й–Є–є —Б–Њ—Б—Г–і.

–Ґ–µ—А–∞—В–Њ–Љ—Л (–≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –Ј–∞–±—А—О—И–Є–љ–љ–Њ–є –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є) –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є –љ–µ–Њ–і–љ–Њ—А–Њ–і–љ–Њ–є —Б–Њ–ї–Є–і–љ–Њ–Ї–Є—Б—В–Њ–Ј–љ–Њ–є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –Є—Е –≥–Є—Б—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П.

–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞–Љ–Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –Њ—В–љ–µ—Б–µ–љ–Њ –Ї –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї–Є –љ–∞–і–њ–Њ—З–µ—З–љ–Є–Ї–∞ –і–∞–ґ–µ –њ—А–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л –љ–µ–є—А–Њ–±–ї–∞—Б—В–Њ–Љ—Л. –Ю–±—А–∞—Й–∞–ї–Є –љ–∞ —Б–µ–±—П –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —А–∞–Ј–Љ–µ—А –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї–Є –Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–Є–є –≤ –≤–Є–і–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–≤–Њ–і–Є—П, –Ј–∞—Б—В–Њ–є–љ–Њ–є —Б–µ—А–і–µ—З–љ–Њ–є –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П —Д–µ—В–Њ-–њ–ї–∞—Ж–µ–љ—В–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–Њ–≤–Њ—В–Њ–Ї–∞. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞–љ–љ—П—П –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞—Ж–Є—П (–≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є —Г–ґ–µ –≤ 31 –љ–µ–і), –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —В–Є–њ–Є—З–љ–∞—П —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–∞—П –Љ–Њ—А—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї–Є, –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –≥–µ–њ–∞—В–Њ–Љ–µ–≥–∞–ї–Є–Є –Є –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–µ—В–∞—Б—В–∞–Ј–Њ–≤ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Є —Б–і–µ–ї–∞—В—М –≤—Л–≤–Њ–і –Њ –Ј–ї–Њ–Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ —В–µ—З–µ–љ–Є–Є –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П, —З—В–Њ, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –Є –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–Є–ї–Њ –∞–љ—В–µ–љ–∞—В–∞–ї—М–љ—Г—О –≥–Є–±–µ–ї—М –њ–ї–Њ–і–∞. –Т –Є—В–Њ–≥–µ –і–Є–∞–≥–љ–Њ–Ј –±—Л–ї –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ –њ–∞—В–Њ–Љ–Њ—А—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ. –£ –љ–µ–і–Њ–љ–Њ—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–Њ–і–∞ –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–∞ –ґ–Є–≤–Њ—В —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ –≤ –Њ–±—К–µ–Љ–µ. –°–њ—А–∞–≤–∞ –≤ –Ј–∞–±—А—О—И–Є–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П –Њ–Ї—А—Г–≥–ї–Њ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ (–Њ–њ—Г—Е–Њ–ї—М) —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–Љ 50?35?30 –Љ–Љ, —Н–ї–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б–Є—Б—В–µ–љ—Ж–Є–Є. –°–њ–µ—А–µ–і–Є –Є —Б–љ–Є–Ј—Г –Ї –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї–Є –њ—А–Є–ї–µ–ґ–Є—В –њ–Њ—З–Ї–∞, –њ–ї–Њ—В–љ–Њ —Б –љ–µ–є —Б–њ–∞—П–љ–љ–∞—П. –Ю–њ—Г—Е–Њ–ї—М –Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Є–Ј –њ—А–∞–≤–Њ–≥–Њ –љ–∞–і–њ–Њ—З–µ—З–љ–Є–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –љ–∞ –µ–µ –≤–µ—А—Е–љ–µ–Љ –њ–Њ–ї—О—Б–µ –≤ –≤–Є–і–µ "—И–∞–њ–Њ—З–Ї–Є". –Э–∞ —А–∞–Ј—А–µ–Ј–µ –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї—М –Њ–і–љ–Њ—А–Њ–і–љ–∞—П, –ґ–µ–ї—В–Њ–≤–∞—В–Њ-—Б–µ—А–∞—П. –Ы–µ–≤—Л–µ –љ–∞–і–њ–Њ—З–µ—З–љ–Є–Ї–Є –Є –њ–Њ—З–Ї–∞ –Њ–±—Л—З–љ–Њ–≥–Њ –≤–Є–і–∞. –Я–µ—З–µ–љ—М –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–∞, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 1/2 –Њ–±—К–µ–Љ–∞ –±—А—О—И–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ—Б—В–Є, –і–Њ–ї–Є —З–µ—В–Ї–Њ –љ–µ –і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є—А—Г—О—В—Б—П. –Я–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М –њ–µ—З–µ–љ–Є –Ї–Њ—А–Є—З–љ–µ–≤–∞—В–Њ-–Ї—А–∞—Б–љ–∞—П. –Э–∞ —А–∞–Ј—А–µ–Ј–∞—Е –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—В—Б—П –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –њ–ї–Њ—В–љ—Л–µ —Н–ї–∞—Б—В–Є—З–љ—Л–µ —Г–Ј–ї—Л –і–Є–∞–Љ–µ—В—А–Њ–Љ –і–Њ 15 –Љ–Љ –±–ї–µ–і–љ–Њ-–ґ–µ–ї—В–Њ–≥–Њ —Ж–≤–µ—В–∞ (—А–Є—Б. 4, 5).

|

|

–Э–∞ –≤–Є—Б—Ж–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–ї–µ–≤—А–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—В—Б—П –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Њ—З–∞–ґ–Ї–Є –ґ–µ–ї—В–Њ–≥–Њ —Ж–≤–µ—В–∞ –і–Є–∞–Љ–µ—В—А–Њ–Љ –і–Њ 4 –Љ–Љ, —В–Њ–ї—Й–Є–љ–Њ–є –Љ–µ–љ–µ–µ 1 –Љ–Љ. –Ґ–Ї–∞–љ—М –ї–µ–≥–Ї–Є—Е –±–µ–Ј–≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ–∞—П, –і—А—П–±–ї–∞—П, –±–µ–Ј –≤–Є–і–Є–Љ—Л—Е –Њ—З–∞–≥–Њ–≤—Л—Е –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є.

–Я—А–Є –Љ–Є–Ї—А–Њ—Б–Ї–Њ–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї—М —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –Є–Ј –Љ–µ–ї–Ї–Є—Е –Љ–Њ–љ–Њ–Љ–Њ—А—Д–љ—Л—Е –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї —Б –Ї—А—Г–≥–ї—Л–Љ–Є –≥–Є–њ–µ—А—Е—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ–Є —П–і—А–∞–Љ–Є –Є —Г–Ј–Ї–Є–Љ –Њ–±–Њ–і–Ї–Њ–Љ —Ж–Є—В–Њ–њ–ї–∞–Ј–Љ—Л. –Т —П–і—А–∞—Е —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—В—Б—П —П–і—А—Л—И–Ї–Є, —Д–Є–≥—Г—А—Л –Љ–Є—В–Њ–Ј–∞ –Љ–∞–ї–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л. –Ъ–ї–µ—В–Ї–Є –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Д–Њ—А–Љ–Є—А—Г—О—В —Б–Њ–ї–Є–і–љ—Л–µ –њ–Њ–ї—П —А–Њ—Б—В–∞. –Ь–µ–ґ–і—Г –Ї–ї–µ—В–Ї–∞–Љ–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П –љ–µ–є—А–Њ–њ–Є–ї—М. –Ъ–∞–Ї–Є–µ-–ї–Є–±–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–µ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л –≤ –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї–Є –љ–µ –њ—А–Њ—Б–ї–µ–ґ–Є–≤–∞—О—В—Б—П, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Є–Ј-–Ј–∞ –∞—Г—В–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є (—А–Є—Б. 6).

|

–Т–Њ –≤—Б–µ—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞—Е –њ–µ—З–µ–љ–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П —А–Њ—Б—В –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї–Є, –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ–є –њ–Њ —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—О –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї–Є, –Є—Б—Е–Њ–і—П—Й–µ–є –Є–Ј –љ–∞–і–њ–Њ—З–µ—З–љ–Є–Ї–∞.

–Ґ–Ї–∞–љ—М –њ–µ—З–µ–љ–Є –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П - –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ –∞—Г—В–Њ–ї–Є–Ј.

–Т —В–Ї–∞–љ–Є –ї–µ–≥–Ї–Є—Е —В–∞–Ї–ґ–µ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ—Л –∞—Г—В–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П. –Ю–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—В—Б—П –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ–ї–Ї–Є—Е –Њ—З–∞–ґ–Ї–Њ–≤ —А–Њ—Б—В–∞ –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї–Є –Ї–∞–Ї –≤ —В–Ї–∞–љ–Є –ї–µ–≥–Ї–Њ–≥–Њ, —В–∞–Ї –Є –≤ –њ–ї–µ–≤—А–µ.

–Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Љ–∞–Ї—А–Њ—Б–Ї–Њ–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Љ–Є–Ї—А–Њ—Б–Ї–Њ–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Њ–∞–љ–∞—В–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –і–Є–∞–≥–љ–Њ–Ј: –љ–µ–є—А–Њ–±–ї–∞—Б—В–Њ–Љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–≥–Њ –љ–∞–і–њ–Њ—З–µ—З–љ–Є–Ї–∞ —Б –Љ–µ—В–∞—Б—В–∞–Ј–∞–Љ–Є –≤ –њ–µ—З–µ–љ—М –Є –ї–µ–≥–Ї–Є–µ.

–Т—Л–≤–Њ–і—Л

–Ф–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–∞ –ї—О–±–Њ–є –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–∞, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –љ–µ—Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є—В—М –Њ–±—К–µ–Љ–љ–Њ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –љ–µ–є—А–Њ–±–ї–∞—Б—В–Њ–Љ –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є—А—Г—О—В—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ III —В—А–Є–Љ–µ—Б—В—А–µ –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, —З—В–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Ї—А–Є–љ–Є–љ–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б—А–Њ–Ї–∞. –С–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –љ–µ–є—А–Њ–±–ї–∞—Б—В–Њ–Љ, –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–µ–љ–∞—В–∞–ї—М–љ–Њ, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Ї 1 —Б—В–∞–і–Є–Є –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П –Є –њ—А–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–Є–є –Є —А–∞–љ–љ–µ–Љ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—З–µ–љ–Є—П –љ–Њ–≤–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е –Є–Љ–µ—О—В –±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–є –њ—А–Њ–≥–љ–Њ–Ј. –Т –љ–∞—И–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –±—Л—Б—В—А–Њ–µ –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–µ–є—А–Њ–±–ї–∞—Б—В–Њ–Љ—Л –Є –Љ–µ—В–∞—Б—В–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–Є–ї–Є –љ–µ–±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–є –Є—Б—Е–Њ–і. –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є —Б–ї—Г—З–∞–є –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А—Г–µ—В, —З—В–Њ –љ–µ–є—А–Њ–±–ї–∞—Б—В–Њ–Љ—Г –љ–∞–і–њ–Њ—З–µ—З–љ–Є–Ї–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –Ї –≥—А—Г–њ–њ–µ –≤—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —Б –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ—Л–Љ –њ—А–Њ–≥–љ–Њ–Ј–Њ–Љ. –Т —Б–ї—Г—З–∞–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –љ–µ–є—А–Њ–±–ї–∞—Б—В–Њ–Љ—Л –њ–ї–Њ–і–∞ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –і–Є–љ–∞–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ—А–Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–µ–є—А–Њ–±–ї–∞—Б—В–Њ–Љ—Л –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞, —Б –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ–Љ –Љ–µ—В–∞—Б—В–∞–Ј–Њ–≤, –і–∞–ґ–µ –њ—А–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –і—А—Г–≥–Є—Е –≤–Є–і–Є–Љ—Л—Е –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–Є–є, —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–Њ–≤–∞—В—М –і–Њ—Б—А–Њ—З–љ–Њ–µ —А–Њ–і–Њ—А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–µ, –њ—А–Є—З–µ–Љ –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –±–Њ–ї–µ–µ –±–µ—А–µ–ґ–љ—Л–Љ —П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –±—Л –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Ї–µ—Б–∞—А–µ–≤–∞ —Б–µ—З–µ–љ–Є—П.

–≠–љ–і–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Њ–Ј —В–µ–ї–∞ –Љ–∞—В–Ї–Є

–Я–Њ –£–Ч-–Љ–Њ—А—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –≤—Л–і–µ–ї—П—О—В –і–Є—Д—Д—Г–Ј–љ—Г—О (–∞–і–µ–љ–Њ–Љ–Є–Њ–Ј) –Є –ї–Њ–Ї–∞–ї—М–љ—Г—О —Д–Њ—А–Љ—Л.

–Ф–Є—Д—Д—Г–Ј–љ–∞—П —Д–Њ—А–Љ–∞ —Н–љ–і–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Њ–Ј–∞: –Љ–∞—В–Ї–∞ —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–∞ –і–Њ 5-9 –љ–µ–і–µ–ї—М –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, —И–∞—А–Њ–≤–Є–і–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л. –Я–µ—А–µ–і –Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Љ–µ–љ—Б—В—А—Г–∞—Ж–Є–Є —А–∞–Ј–Љ–µ—А—Л –Љ–∞—В–Ї–Є —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞—О—В—Б—П –њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б —В–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є –≤ –Љ–µ–ґ–Љ–µ–љ—Б—В—А—Г–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–µ—А–Є–Њ–і–µ. –Ъ–Њ–љ—В—Г—А—Л –Љ–∞—В–Ї–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ —З—С—В–Ї–Є–µ –Є —А–Њ–≤–љ—Л–µ. –®–∞—А–Њ–≤–Є–і–љ–∞—П –Ї–Њ–љ—Д–Є–≥—Г—А–∞—Ж–Є—П –Љ–∞—В–Ї–Є - –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–Є–Љ–њ—В–Њ–Љ –∞–і–µ–љ–Њ–Љ–Є–Њ–Ј–∞.

–°—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞ –Љ–Є–Њ–Љ–µ—В—А–Є—П –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М:

- –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є (–љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–µ —Н–љ–і–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Њ–Є–і–љ—Л–µ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–є –љ–µ –≤–Є–Ј—Г–∞–ї–Є–Ј–Є—А—Г—О—В—Б—П –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ —Н—Е–Њ–ї–Њ–Ї–∞—Ж–Є–Є)

- –љ–µ–Њ–і–љ–Њ—А–Њ–і–љ–Њ–є –Ј–∞ —Б—З–µ—В —Н—Е–Њ–њ–Њ–Ј–Є—В–Є–≤–љ—Л—Е –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–є —В–Њ—З–µ—З–љ–Њ–є –Є–ї–Є –ї–Є–љ–µ–є–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л (–Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В –Њ—В –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –≤ –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ—Б—В–Є –£–Ч-—Б–µ—З–µ–љ–Є—П), —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞–Љ–Є 1-5 –Љ–Љ (—Н–љ–і–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Њ–Є–і–љ—Л–µ –≥–µ—В–µ—А–Њ—В–Њ–њ–Є–Є –Є —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є –ї–Њ–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Д–Є–±—А–Њ–Ј–∞), –і–Є—Д—Д—Г–Ј–љ–Њ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –≤ —В–Њ–ї—Й–µ –≤—Б–µ—Е —Б—В–µ–љ–Њ–Ї.

–≠—Е–Њ–њ–ї–Њ—В–љ–Њ—Б—В—М –Љ–Є–Њ–Љ–µ—В—А–Є—П —Б—А–µ–і–љ—П—П (–≤ –љ–Њ—А–Љ–µ –Њ–љ–∞ –љ–Є–Ј–Ї–∞—П) - —Б—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞—В—М —Н—Е–Њ–њ–ї–Њ—В–љ–Њ—Б—В—М —В–µ–ї–∞ —Б —И–µ–є–Ї–Њ–є –Љ–∞—В–Ї–Є. –Я–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є–µ —Н—Е–Њ–њ–ї–Њ—В–љ–Њ—Б—В–Є —Н–љ–і–Њ–Љ–µ—В—А–Є—П –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ–Љ –Њ—З–∞–≥–Њ–≤ —Н–љ–і–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Њ–Ј–∞. –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –њ–Њ–љ–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Љ–∞—В–Ї–Є –њ–µ—А–µ–і –Љ–µ–љ—Б—В—А—Г–∞—Ж–Є–µ–є –Ј–∞ —Б—З–µ—В —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–Є—П —Б–Њ—Б—Г–і–Њ–≤ –Є —П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ—В–µ–Ї–∞ –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є —Н–љ–і–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Њ–Є–і–љ—Л—Е –≥–µ—В–µ—А–Њ—В–Њ–њ–Є–є.

–Я—А–Є —В—А–∞–љ—Б–≤–∞–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –£–Ч–Ш, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Г –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–Ї —Б –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П, –≤ —Б—В–µ–љ–Ї–µ –Љ–∞—В–Ї–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤–Є–і–µ—В—М –і–Є—Д—Д—Г–Ј–љ–Њ —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Ј–≤–Є—В—Л–µ —Б–Њ—Б—Г–і—Л, –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–Є–µ –≤–∞—А–Є–Ї–Њ–Ј–љ—Л–µ. –Ґ–∞–Ї–Є–µ –ґ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –њ—А–Є –Њ—З–µ–љ—М –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є –њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞.

–≠–љ–і–Њ–Љ–µ—В—А–Є–є - –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ –≤ –±–Њ–ї—М—И–µ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є, —З–µ–Љ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ–Њ —Б—А–Њ–Ї—Г –Љ–µ–љ—Б—В—А—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Ж–Є–Ї–ї–∞ –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –ґ–µ–ї–µ–Ј–Є—Б—В–Њ–є –≥–Є–њ–µ—А–њ–ї–∞–Ј–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ—А–Є –∞–і–µ–љ–Њ–Љ–Є–Њ–Ј–µ –њ—А–Њ—В–µ–Ї–∞–µ—В –±–µ–Ј –њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–љ—Б—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј —Б–ї–Є–Ј–Є—Б—В–Њ–є, –∞ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–µ—В—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–Є—И—М —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Є—Е –Њ–±—К–µ–Љ–∞ –Є —З–Є—Б–ї–∞.

–ѓ–Є—З–љ–Є–Ї–Є - –љ–µ —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ—Л, –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —Н—Е–Њ—Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л

–Ь–Њ—З–µ–≤–Њ–є –њ—Г–Ј—Л—А—М - –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –і–µ—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ –Њ—В –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–∞—В–Ї–Є. –Я—А–Є –Є–Ј–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —Д–Њ—А–Љ–∞—Е —Н–љ–і–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Њ–Ј–∞ —В–µ–ї–∞ –Љ–∞—В–Ї–Є –њ–Њ–Ј–∞–і–Є–Љ–∞—В–Њ—З–љ–Њ–µ –Є –њ–Њ–Ј–∞–і–Є—И–µ–µ—З–љ–Њ–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞ –љ–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ—Л.

–Ъ–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М–љ–Њ–µ –£–Ч–Ш –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –ї–µ—З–µ–љ–Є—П –∞–і–µ–љ–Њ–Љ–Є–Њ–Ј–∞: –њ–Њ–і –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ –Љ–µ–і–Є–Ї–∞–Љ–µ–љ—В–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—З–µ–љ–Є—П —Н–љ–і–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Њ–Ј–∞ —А–∞–Ј–Љ–µ—А—Л –Љ–∞—В–Ї–Є –Є –њ–ї–Њ—В–љ–Њ—Б—В—М –µ–µ —В–Ї–∞–љ–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Г–Љ–µ–љ—М—И–∞—О—В—Б—П, –љ–Њ —И–∞—А–Њ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В—М —Д–Њ—А–Љ—Л –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Њ–є. –Я–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –і–Є–љ–∞–Љ–Є–Ї–∞ —В–µ—З–µ–љ–Є—П –∞–і–µ–љ–Њ–Љ–Є–Њ–Ј–∞ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–µ—В—Б—П —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ї–ї–Є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є—П–Љ–Є, –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—З–µ–Ј–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –±–Њ–ї–µ–≤–Њ–≥–Њ —Б–Є–љ–і—А–Њ–Љ–∞. –Ґ–∞–Ї–∞—П –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–∞ –і–ї—П –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Њ—З–∞–≥–Њ–≤ —Н–љ–і–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Њ–Ј–∞.

–Ю—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –ї–µ—З–µ–±–љ—Л—Е –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є–є, –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ —Б —Г—Е—Г–і—И–µ–љ–Є–µ–Љ –≤—Б–µ—Е –Ї–ї–Є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–µ–є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –љ–Є–Ј–Ї–Њ–і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Њ—З–∞–≥–Њ–≤ —Н–љ–і–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Њ–Ј–∞, –љ–µ –њ–Њ–і–і–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –≥–Њ—А–Љ–Њ–љ–Њ—В–µ—А–∞–њ–Є–Є. –Т —Н—В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ —Е–Є—А—Г—А–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –ї–µ—З–µ–љ–Є–µ.

–Ф–∞–љ–љ—Л–µ –£–Ч–Ш –∞–і–µ–љ–Њ–Љ–Є–Њ–Ј–∞ –≤ –і—А—Г–≥–Є–µ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–љ—Л–µ –њ–µ—А–Є–Њ–і—Л

–Я–Њ–і—А–Њ—Б—В–Ї–Њ–≤—Л–є, —О–љ–Њ—И–µ—Б–Ї–Є–є (—Б 12 –і–Њ 20 –ї–µ—В) - –Љ–∞—В–Ї–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –љ–µ —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–∞ –Є–ї–Є —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–∞ –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ (–і–Њ 4-5- –љ–µ–і–µ–ї—М). –І–∞—Б—В–Њ –љ–µ—В –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л –Љ–Є–Њ–Љ–µ—В—А–Є—П –Є –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є—П –µ–≥–Њ –њ–ї–Њ—В–љ–Њ—Б—В–Є. –£ —О–љ—Л—Е –±–Њ–ї—М–љ—Л—Е - —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞ —Б—В–µ–љ–Њ–Ї –Њ–±—Л—З–љ–Њ –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–∞—П, –∞ —Н—Е–Њ–ї–ї–Њ—В–љ–Њ—Б—В—М –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –њ–Њ–љ–Є–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –Є–Ј-–Ј–∞ –њ—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞–љ–Є—П —Б–Њ—Б—Г–і–Є—Б—В—Л—Е –Є –Љ—Л—И–µ—З–љ—Л—Е —А–µ–∞–Ї—Ж–Є–є, –Є–ї–Є –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є. –Э–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В—М—Б—П –і–Є—Д—Д—Г–Ј–љ–Њ–µ –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є–є –њ–ї–Њ—В–љ–Њ—Б—В–Є —Б—В–µ–љ–Њ–Ї –Љ–∞—В–Ї–Є –њ—А–Є –µ–µ –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–љ–Њ–є —Н—Е–Њ—Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–µ. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї –∞–і–µ–љ–Њ–Љ–Є–Њ–Ј–∞ - —И–∞—А–Њ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В—М –Љ–∞—В–Ї–Є.

–Т –њ–µ—А–Є–Њ–і –њ–Њ–ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Ј—А–µ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–Є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л—Е —Д–∞–Ј–∞—Е –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П, –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –Ї–ї–Є–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Љ–Њ–≥—Г—В –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —Н—Е–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Є–Љ–њ—В–Њ–Љ—Л –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П (–£–Ч–Ш-–љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ–∞—П —Д–Њ—А–Љ–∞ —Н–љ–і–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Њ–Ј–∞). –Я—А–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–µ—З–µ–љ–Є—П –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є—А—Г–µ—В —Б —А–∞–Ј–љ–Њ–є –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М—О –љ–∞—А–∞—Б—В–∞–љ–Є—П —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л—Е –Є –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ —Г–і–∞–µ—В—Б—П –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –£–Ч–Ш.

–Ь–µ–љ–Њ–њ–∞—Г–Ј–∞ - –Љ–∞—В–Ї–∞ —Г–Љ–µ–љ—М—И–∞–µ—В—Б—П –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞—Е, –љ–Њ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П —И–∞—А–Њ–≤–Є–і–љ–Њ–є.

–Т–∞—А–Є–∞–љ—В—Л —Н—Е–Њ–Ї–∞—А—В–Є–љ—Л –∞–і–µ–љ–Њ–Љ–Є–Њ–Ј–∞

- –£–Ч–Ш-–љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ–∞—П —Д–∞–Ј–∞

- –£–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–≤ –Љ–∞—В–Ї–Є –љ–µ—В, –љ–Њ —Д–Њ—А–Љ–∞ –µ–µ —И–∞—А–Њ–≤–Є–і–љ–∞—П –Є–ї–Є –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–µ—В—Б—П –Ї —В–∞–Ї–Њ–≤–Њ–є; —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞ –Љ–Є–Њ–Љ–µ—В—А–Є—П –љ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–∞, —Н—Е–Њ–њ–ї–Њ—В–љ–Њ—Б—В—М –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –њ–Њ–љ–Є–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –Є–ї–Є –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є

- –£–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ –Љ–∞—В–Ї–Є –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є–ї–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В –њ—А–Є –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є —И–∞—А–Њ–≤–Є–і–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л –Є –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є—П –њ–ї–Њ—В–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Є–Њ–Љ–µ—В—А–Є—П –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –Њ—В–і–µ–ї–∞—Е

- –Ь–∞—В–Ї–∞ —И–∞—А–Њ–≤–Є–і–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л, —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–∞ –Њ—В 4-5 –і–Њ 6-7 –љ–µ–і–µ–ї—М –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞ –Љ–Є–Њ–Љ–µ—В—А–Є—П –Њ–і–љ–Њ—А–Њ–і–љ–∞—П, –њ–ї–Њ—В–љ–Њ—Б—В—М –µ–≥–Њ –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–∞ (—Б—А–µ–і–љ—П—П, —А–µ–ґ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–∞—П)

- –Я–Њ–Љ–Є–Љ–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ –Є –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є—П –Љ–∞—В–Ї–Є (–і–Њ 9 –љ–µ–і–µ–ї—М –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є), –≤ —В–Њ–ї—Й–µ –Љ–Є–Њ–Љ–µ—В—А–Є—П –ї–Њ—Ж–Є—А—Г—О—В—Б—П —А–∞–≤–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–µ–ї–Ї–Є–µ —Н—Е–Њ–њ–Њ–Ј–Є—В–Є–≤–љ—Л–µ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П

- –Ю–±—А–∞—В–љ–Њ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є –≤ –Љ–µ–љ–Њ–њ–∞—Г–Ј–µ

–Ф–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–∞

–Я—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—Б—П —Б –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П–Љ–Є, —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞—О—Й–Є–Љ–Є—Б—П —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ–Љ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–≤ –Љ–∞—В–Ї–Є: –Љ–µ—В—А–Њ—Н–љ–і–Њ–Љ–µ—В—А–Є—В, –і–Є—Д—Д—Г–Ј–љ–∞—П —Д–Њ—А–Љ–∞ —Д–Є–±—А–Њ–Љ–Є–Њ–Љ—Л, –і–Є—Д—Д—Г–Ј–љ–∞—П —Д–Њ—А–Љ–∞ —Н–љ–і–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Њ–Ј–∞, –≤–∞—А–Є–∞–љ—В –љ–Њ—А–Љ—Л.

–Я—А–Є–Љ–µ—З–∞–љ–Є–µ: –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–≤ –Љ–∞—В–Ї–Є –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Є —Г –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—Л—Е —А–Њ—Б–ї—Л—Е –ґ–µ–љ—Й–Є–љ (–Ї—А—Г–њ–љ–∞—П –Љ–∞—В–Ї–∞), –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–µ—А–µ–і –Љ–µ—Б—П—З–љ—Л–Љ–Є, –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ—Л—Е —А–Њ–і–Њ–≤, –њ—А–Є –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –≤–љ—Г—В—А–Є–Љ–∞—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–∞—Ж–µ–њ—В–Є–≤–∞, –њ—А–Є retroflexio –Є–ї–Є —Б–µ–і–ї–Њ–≤–Є–і–љ–Њ–є –Љ–∞—В–Ї–µ.

–Т –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В —Н–љ–і–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Њ–Ј–∞, –≤ –њ–µ—А–≤—Л—Е —З–µ—В—Л—А–µ—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –Љ–∞—В–Ї–∞ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–µ—В –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Г—О —Д–Њ—А–Љ—Г (–Њ–≤–∞–ї—М–љ—Г—О –Є–ї–Є –≥—А—Г—И–µ–≤–Є–і–љ—Г—О), –∞ –њ–ї–Њ—В–љ–Њ—Б—В—М –Љ–Є–Њ–Љ–µ—В—А–Є—П —А–∞—Б—Ж–µ–љ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –љ–Є–Ј–Ї–∞—П. –°–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –њ—А–Є –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ј–∞–≥–Є–±–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—А—Л –Љ–∞—В–Ї–Є –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–Њ—А–Љ—Л, –∞ —Д–Њ—А–Љ–∞ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–µ—В—Б—П –Ї —И–∞—А–Њ–≤–Є–і–љ–Њ–є. –Т —В–∞–Ї–Є—Е –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П—Е —А–µ—И–∞—О—Й—Г—О —А–Њ–ї—М –Є–Љ–µ–µ—В —Д–∞–Ї—В –і–Є—Д—Д—Г–Ј–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є—П –њ–ї–Њ—В–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Є–Њ–Љ–µ—В—А–Є—П –њ—А–Є –∞–і–µ–љ–Њ–Љ–Є–Њ–Ј–µ –Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –Ї–ї–Є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–є –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–Є –і—А—Г–≥–Є—Е —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П—Е.

–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Г 60-70% –ґ–µ–љ—Й–Є–љ —Б –і–Є—Д—Д—Г–Ј–љ—Л–Љ —Н–љ–і–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Њ–Ј–Њ–Љ –Љ–∞—В–Ї–Є –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ–∞—П –≤ —В–Њ–є –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–Є—Б—В–∞—П –≥–Є–њ–µ—А–њ–ї–∞–Ј–Є—П —Н–љ–і–Њ–Љ–µ—В—А–Є—П.

–Р–ї–≥–Њ—А–Є—В–Љ –і–ї—П –і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–Є –∞–і–µ–љ–Њ–Љ–Є–Њ–Ј–∞, –і–Є—Д—Д—Г–Ј–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л —Д–Є–±—А–Њ–Љ–Є–Њ–Љ—Л –Є –Љ–µ—В—А–Њ—Н–љ–і–Њ–Љ–µ—В—А–Є—В–∞

| –≠–ї–µ–Љ–µ–љ—В—Л –∞–ї–≥–Њ—А–Є—В–Љ–∞ | –Р–і–µ–љ–Њ–Љ–Є–Њ–Ј | –Ф–Є—Д—Д—Г–Ј–љ–∞—П —Д–Њ—А–Љ–∞ —Д–Є–±—А–Њ–Љ–Є–Њ–Љ—Л | –Ь–µ—В—А–Њ—Н–љ–і–Њ–Љ–µ—В—А–Є—В |

| –Ъ–ї–Є–љ–Є–Ї–∞ | –Р–ї—М–≥–Њ–і–Є—Б–Љ–µ–љ–Њ—А–µ—П | –Ъ–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –±–µ—Б—Б–Є–Љ–њ—В–Њ–Љ–љ–Њ | –Я—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Є —Б–µ–њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П, –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–µ –±–Њ–ї–Є –≤–љ–Є–Ј—Г –ґ–Є–≤–Њ—В–∞, –Ї—А–Њ–≤—П–љ–Є—Б—В—Л–µ –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Є—П |

| –≠—Е–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є –Љ–∞—В–Ї–Є | |||

| –†–∞–Ј–Љ–µ—А—Л | –£–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–∞ | –£–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–∞ | –£–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–∞ |

| –°–Њ–ї–Є—В–∞—А–љ—Л–µ –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї–µ–≤—Л–µ —Г–Ј–ї—Л | –Э–µ—В | –Э–µ—В | –Э–µ—В |

| –§–Њ—А–Љ–∞ | –Я—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–∞—П —И–∞—А–Њ–≤–Є–і–љ–∞—П | –Э–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–∞—П –Њ–≤–∞–ї—М–љ–∞—П –Є–ї–Є –≥—А—Г—И–µ–≤–Є–і–љ–∞—П, –љ–Њ —Б –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –њ—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Њ–і–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ –љ–∞–і –њ–Њ–њ–µ—А–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ | –Я—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–∞—П –Њ–≤–∞–ї—М–љ–∞—П –Є–ї–Є –≥—А—Г—И–µ–≤–Є–і–љ–∞—П |

| –Ъ–Њ–љ—В—Г—А | –†–Њ–≤–љ—Л–є | –Т–Њ–ї–љ–Є—Б—В—Л–є, –Є–ї–Є –Љ–µ–ї–Ї–Њ–±—Г–≥—А–Є—Б—В—Л–є | –†–Њ–≤–љ—Л–є –Є–ї–Є –≤–Њ–ї–љ–Є—Б—В—Л–є |

| –Я–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –Љ–Є–Њ–Љ–µ—В—А–Є—П | |||

| –Ы–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П | –Т–Њ –≤—Б–µ—Е –Њ—В–і–µ–ї–∞—Е –і–Є—Д—Д—Г–Ј–љ–Њ | –Т –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–ї–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞—Е –Љ–∞—В–Ї–Є (–Њ—З–∞–≥–Њ–≤—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П), —А–µ–ґ–µ - –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –Њ—В–і–µ–ї–∞—Е —Б—В–µ–љ–Њ–Ї | –Э–µ—В |

| –°—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞ | –°—В–µ–њ–µ–љ—М –і–Є—Б–њ–µ—А—Б–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Є–Њ–Љ–µ—В—А–Є—П –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–∞ –Ј–∞ —Б—З–µ—В –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Н—Е–Њ–њ–Њ–Ј–Є—В–Є–≤–љ—Л—Е –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–є —Б—А–µ–і–љ–µ–є –њ–ї–Њ—В–љ–Њ—Б—В–Є, –ї–Є–љ–µ–є–љ–Њ–є –Є —В–Њ—З–µ—З–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л | –Ь–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –љ–µ—З–µ—В–Ї–Њ –Њ—З–µ—А—З–µ–љ–љ—Л–µ –Ј–Њ–љ—Л, –≥–і–µ –Љ–Є–Њ–Љ–µ—В—А–Є–є —В–µ—А—П–µ—В —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –µ–Љ—Г –Љ–µ–ї–Ї–Њ–і–Є—Б–њ–µ—А—Б–љ–Њ–µ —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ. –Я–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ—З–∞–≥–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —Б–Њ–±–Њ–є –љ–µ–Њ–і–љ–Њ—А–Њ–і–љ—Г—О —В–Ї–∞–љ—М –њ—П—В–љ–Є—Б—В–Њ–≥–Њ –Є –Ї–ї—Г–±–Њ—З–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞, –љ–Є–Ј–Ї–Њ–є –њ–ї–Њ—В–љ–Њ—Б—В–Є | ¬† |

| –Ю–±—Й–∞—П —Н—Е–Њ–њ–ї–Њ—В–љ–Њ—Б—В—К | –Я–Њ–≤—Л—И–µ–љ–∞ | –Т –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–µ—А–µ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є –њ–Њ–љ–Є–ґ–µ–љ–∞ | –Э–µ—В |

| –≠–љ–і–Њ–Љ–µ—В—А–Є–є | –І–∞—Б—В–Њ –ґ–µ–ї–µ–Ј–Є—Б—В–∞—П –≥–Є–њ–µ—А–њ–ї–∞–Ј–Є—П —Н–љ–і–Њ–Љ–µ—В—А–Є—П | –Ю–±—Л—З–љ–Њ –љ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ | –Э–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ –Є–ї–Є —А–µ–Ј–Ї–Њ —Г—В–Њ–ї—Й–µ–љ –Ј–∞ —Б—З–µ—В –≤–Њ—Б–њ–∞–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ—Д–Є–ї—М—В—А–∞—В–∞. –Т –њ–Њ–ї–Њ—Б—В–Є –Љ–∞—В–Ї–Є –ї–Њ—Ж–Є—А—Г–µ—В—Б—П –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –ґ–Є–і–Ї–Њ—Б—В–Є |

| –Ф–Є–љ–∞–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ | –Я–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –і–Є–љ–∞–Љ–Є–Ї–∞ –њ–Њ–і –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ –≥–Њ—А–Љ–Њ–љ–Њ—В–µ—А–∞–њ–Є–Є (–љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞) | –С–µ–Ј –і–Є–љ–∞–Љ–Є–Ї–Є. –Я—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї–Є. –Ю–±—А–∞—В–љ–Њ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –≤ –Љ–µ–љ–Њ–њ–∞—Г–Ј–µ. |

–Ю–±—А–∞—В–љ–Њ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–≤–Њ—Б–њ–∞–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—З–µ–љ–Є—П |

–Ы–Њ–Ї–∞–ї—М–љ–∞—П —Д–Њ—А–Љ–∞ —Н–љ–і–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Њ–Ј–∞: —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г–µ—В—Б—П –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ–Љ –≤ –Љ–Є–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Є –Њ—В –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ (—З–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ) –і–Њ 4 –Ї–Њ–Љ–њ–∞–Ї—В–љ–Њ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е —Н—Е–Њ–њ–Њ–Ј–Є—В–Є–≤–љ—Л—Е –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–є –љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–є –Њ–Ї—А—Г–≥–ї–Њ–є, –Њ–≤–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є–ї–Є –≥–ї—Л–±—З–∞—В–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л, –±–µ–Ј –∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В–µ–љ–Є –≤ –Љ–Є–Њ–Љ–µ—В—А–Є–є –њ–Њ–Ј–∞–і–Є —Н—Е–Њ–њ–Њ–Ј–Є—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Њ—З–∞–≥–∞ (–љ–∞–ї–Є—З–Є–µ —В–∞–Ї–Њ–є —В–µ–љ–Є - —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Њ–±—Л–Ј–≤–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Д–Є–±—А–Њ–Љ–∞—В–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ —Г–Ј–ї–∞). –†–∞–Ј–Љ–µ—А—Л –Є—Е –Њ—В 2 –і–Њ 6 –Љ–Љ –≤ –і–Є–∞–Љ–µ—В—А–µ.

–°—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є—П –Љ–∞—В–Ї–Є –Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –µ–µ —Д–Њ—А–Љ—Л –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –љ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В.

–≠—Е–Њ–њ–Њ—Н–Є—В–Є–≤–љ—Л–µ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –≤ –Љ–Є–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Є –њ—А–Є –ї–Њ–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ —Н–љ–і–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Њ–Ј–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —Б–Њ–±–Њ–є —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Д–Є–±—А–Њ–Ј–∞, —А–∞–Ј–≤–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Ј–љ–і–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Њ–Є–і–љ—Л—Е –≥–µ—В–µ—А–Њ—В–Њ–њ–Є–є –Є, –і–Њ —В–µ—Е –њ–Њ—А, –њ–Њ–Ї–∞ –≤ –љ–Є—Е –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і—П—В –Љ–µ–љ—Б—В—А—Г–∞–ї—М–љ—Л–µ —Ж–Є–Ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П, –Њ–љ–Є –Љ–Њ–≥—Г—В —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞—В—М—Б—П –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞—Е –Є –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞—В—М –≤–Є–і –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є—Е, —З–µ—В–Ї–Њ –Њ—З–µ—А—З–µ–љ–љ—Л—Е —Г–Ј–ї–Њ–≤ –љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л.

–≠–љ–і–Њ–Љ–µ—В—А–Є–є –љ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ.

–Я—А–Є–Љ–µ—З–∞–љ–Є–µ: —Н—Е–Њ–њ–Њ–Ј–Є—В–Є–≤–љ—Л–µ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П —В–∞–Ї–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л –Љ–Њ–≥—Г—В –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В—М—Б—П –Є –њ—А–Є —Д–Є–±—А–Њ–Љ–Є–Њ–Љ–µ –Љ–∞—В–Ї–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–∞—А–µ–љ—Е–Є–Љ–∞—В–Њ–Ј–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–љ–µ–љ—В –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Ј–∞–Љ–µ—Й–µ–љ –Ј—А–µ–ї–Њ–є —Д–Є–±—А–Њ–Ј–љ–Њ–є —В–Ї–∞–љ—М—О. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г –ґ–µ–љ—Й–Є–љ —А–µ–њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ —В–∞–Ї–Њ–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П –Ї—А–∞–є–љ–µ —А–µ–і–Ї–Њ. –Ъ–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Г—О –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є—В—М –≤ –Љ–µ–љ–Њ–њ–∞—Г–Ј–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є —Д–Є–±—А–Њ–Љ–Є–Њ–Љ—Л.

–£–Ч–Ш –њ—А–Є –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є

–£–Ч–Ш вАУ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ—Л–є –Є –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–є —Б–њ–Њ—Б–Њ–± –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –њ–ї–Њ–і–∞ –Є —В–µ—З–µ–љ–Є—П –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є.

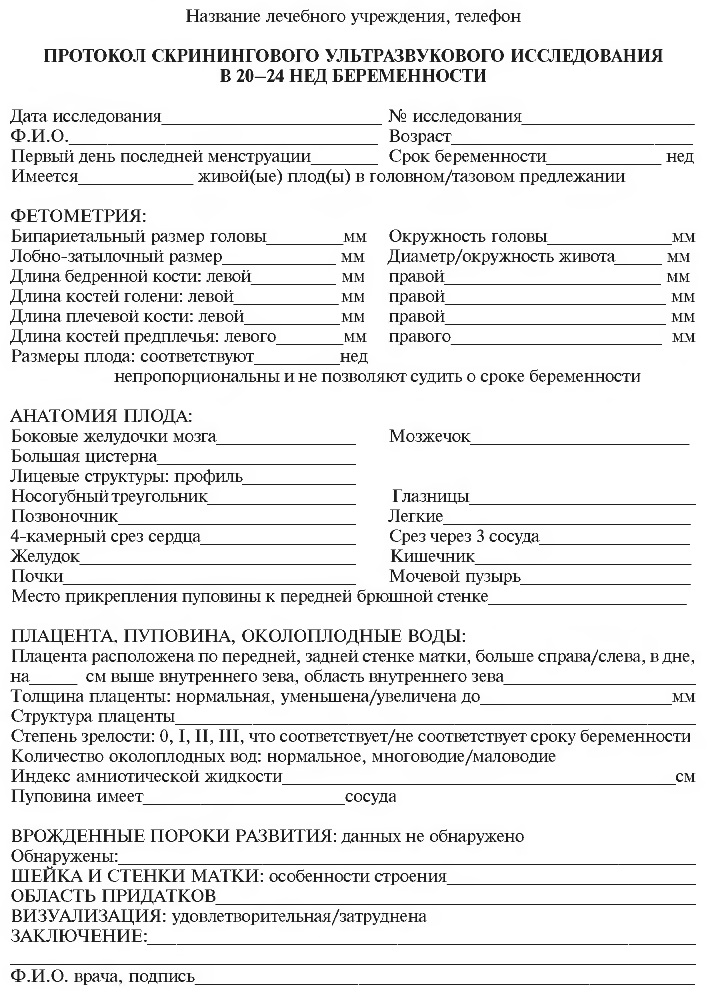

–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞—Ж–Є—П–Љ –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –Ј–і—А–∞–≤–Њ–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –†–§, –і–ї—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–є –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–Є –≤—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е –Є –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М —В—А–µ—Е–Ї—А–∞—В–љ–Њ–µ —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —Б—А–Њ–Ї–∞—Е 11 вАУ 14, 20 вАУ 24 –Є 30 вАУ 34 –љ–µ–і–µ–ї—М. –Ф–∞–љ–љ—Л–є –£–Ч–Ш-—Б–Ї—А–Є–љ–Є–љ–≥ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ. (–Я—А–Є–Ї–∞–Ј –Ь–Є–љ–Ј–і—А–∞–≤—Б–Њ—Ж—А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –†–Њ—Б—Б–Є–Є вДЦ457).

–Ъ –£–Ч–Ш-–Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–≤, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—Й–Є—Е —А–∞–Ј–љ–Њ–љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –Є –≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ—Л–µ —Б—А–Њ–Ї–Є –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ –Њ—Ж–µ–љ–Є—В—М —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є –Є –њ–ї–Њ–і–∞.

–£–Ч–Ш –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –≤—А–∞—З—Г –≤—Л—П–≤–Є—В—М —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –Є –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л, –Є–Ј–±–∞–≤–Є—В—М—Б—П –Њ—В –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–љ–Є–є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –і–∞—С—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ —Г–≤–Є–і–µ—В—М –Є—Е –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ —А–µ–±—С–љ–Ї–∞. –£–Ч–Ш-–і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–∞ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–µ –Є –≤—А–∞—З—Г –њ–Њ–і–Њ–є—В–Є –Ї —А–Њ–і–∞–Љ —Б –љ–∞–Є–Љ–µ–љ—М—И–µ–є –љ–µ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ–Њ—Б—В—М—О.

–Я—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –£–Ч–Ш:

- –Я—А–Є —В—А–∞–љ—Б–∞–±–і–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –≤—А–∞—З –Љ–∞–љ–Є–њ—Г–ї–Є—А—Г–µ—В —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤—Л–Љ –і–∞—В—З–Є–Ї–Њ–Љ –њ–Њ –њ–µ—А–µ–і–љ–µ–є –±—А—О—И–љ–Њ–є —Б—В–µ–љ–Ї–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л, –љ–∞–љ–µ—Б—С–љ–љ—Л–є –љ–∞ –Ї–Њ–ґ—Г –≥–µ–ї—М —Г–ї—Г—З—И–∞–µ—В –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Є —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ —Г–ї—Г—З—И–∞–µ—В –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П. –Я—А–Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є —В—А–∞–љ—Б–∞–±–і–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –і–∞—В—З–Є–Ї–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –і–Њ–њ–њ–ї–µ—А–Њ–Љ–µ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Ї–Њ—В—А–Њ–Љ—Г –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї—А–Њ–≤–Њ—Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–ї–Њ–і–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ, —З—В–Њ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –≤–∞–ґ–љ–Њ, –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –±—Г–і—Г—Й–µ–є –Љ–∞–Љ–µ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ —Г—Б–ї—Л—И–∞—В—М —Б–µ—А–і—Ж–µ–±–Є–µ–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–µ–±—С–љ–Ї–∞.

- –Я—А–Є —В—А–∞–љ—Б–≤–∞–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –і–∞—В—З–Є–Ї –±–µ–Ј–±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ –≤–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –≤–Њ –≤–ї–∞–≥–∞–ї–Є—Й–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л. –Я—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—В–Њ–і–∞ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–µ –±–Њ–ї–µ–µ –і–µ—В–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П, –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –±–Њ–ї–µ–µ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –і–∞—В—З–Є–Ї–∞ –Ї –Љ–∞—В–Ї–µ.

–Я—А–Є –£–Ч–Ш –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М ¬Ђ–њ–µ—А–≤—Г—О —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О¬ї –Т–∞—И–µ–≥–Њ –Љ–∞–ї—Л—И–∞, –љ–Њ –Є –µ–≥–Њ –њ–µ—А–≤—Г—О –≤–Є–і–µ–Њ–Ј–∞–њ–Є—Б—М, —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –љ–∞—З–∞—В—М —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤–Є–і–µ–Њ–∞—А—Е–Є–≤–∞ –µ—Й–µ –і–Њ –µ–≥–Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П. –°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П –≤–Є–і–µ–Њ–Ј–∞–њ–Є—Б—М –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В —З–µ—А–љ–Њ-–±–µ–ї–Њ–є —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ—В–Ї–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—В—М –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ —З–∞—Б—В–Є —В–µ–ї–∞, —Г—Б–ї—Л—И–∞—В—М —Б–µ—А–і—Ж–µ–±–Є–µ–љ–Є–µ –Љ–∞–ї—Л—И–∞. –Я–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л–µ –≤–Є–і–µ–Њ–Ј–∞–њ–Є—Б–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Б—Г–њ—А—Г–≥—Г, –≤ —В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —Б –Т–∞–Љ–Є –љ–∞ –њ—А–Є—С–Љ–µ —Г –≤—А–∞—З–∞. –Ф–ї—П –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ –Њ—В—Ж–∞ —В–Њ–ґ–µ –Ї—А–∞–є–љ–µ –≤–∞–ґ–љ–Њ –≤–Є–і–µ—В—М –Є –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞—В—М –Ї–∞–Ї —А–∞—Б—В—С—В –µ–≥–Њ —А–µ–±—С–љ–Њ–Ї.

–Я–Њ –Љ–µ—А–µ –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –њ—А–Є –£–Ч–Ш –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Њ—Ж–µ–љ–Є—В—М —Д–µ—В–Њ–њ–ї–∞—Ж–µ–љ—В–∞—А–љ—Г—О —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г –њ–ї–Њ–і–∞. –Ф–ї—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –њ–ї–Њ–і–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –Ї–∞—А–і–Є–Њ—В–Њ–Ї–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ.

–£–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–∞—П —Д–µ—В–Њ–Љ–µ—В—А–Є—П –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –љ–∞ —А–∞–љ–љ–µ–є —Б—В–∞–і–Є–Є –≤—Л—П–≤–Є—В—М –Ј–∞–і–µ—А–ґ–Ї—Г —А–Њ—Б—В–∞ –њ–ї–Њ–і–∞. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –і–Њ–њ–њ–ї–µ—А–Њ–Љ–µ—В—А–Є—П –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ–љ—Б—В–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–Є–µ –Њ—В–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є—П –≤ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –Ї—А–Њ–≤–Њ–Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –њ–ї–∞—Ж–µ–љ—В—Л.

–Я—А–Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—Ж–µ–љ–Є—В—М —Д–µ—В–Њ–њ–ї–∞—Ж–µ–љ—В–∞—А–љ—Г—О —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ —Н—Е–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є, –њ—А–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –њ–ї–Њ–і–∞ вАУ –Ї–∞—А–і–Є–Њ—В–Њ–Ї–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є.

–Я—А–Є –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–љ–Є–Є –љ–∞ –Ј–∞–і–µ—А–ґ–Ї—Г —А–Њ—Б—В–∞ –њ–ї–Њ–і–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—Б—П —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–∞—П —Д–µ—В–Њ–Љ–µ—В—А–Є—П. –Ф–Њ–њ–њ–ї–µ—А–Њ–Љ–µ—В—А–Є—П –і–∞–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤—Л—П–≤–Є—В—М –Њ—В–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є—П –≤ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –Ї—А–Њ–≤–Њ–Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –њ–ї–∞—Ж–µ–љ—В—Л, —В.–µ. –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В—М —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –њ–ї–∞—Ж–µ–љ—В–∞—А–љ–Њ–є –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є.

–£–Ч–Ш –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–∞ –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є

–£–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–∞—П –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–∞ —Б —Б–∞–Љ—Л—Е —А–∞–љ–љ–Є—Е —Н—В–∞–њ–Њ–≤ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П —Н–Љ–±—А–Є–Њ–љ–∞.

–Я–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ–∞—П –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В:

- –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є—В—М –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є

- –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —Н–Љ–±—А–Є–Њ–љ–Њ–≤

- –Њ—Ж–µ–љ–Є—В—М ¬Ђ–Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ¬ї –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, —Г—В–Њ—З–љ–Є—В—М –њ–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞–Љ –њ–ї–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —П–є—Ж–∞ –Є —Н–Љ–±—А–Є–Њ–љ–∞ —Б—А–Њ–Ї –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є

- –≤—Л—П–≤–Є—В—М –љ–∞ —А–∞–љ–љ–Є—Е —Б—В–∞–і–Є—П—Е —Б —Ж–µ–ї—М—О –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–Є–є –Є "–Ј–∞–њ—Г—Й–µ–љ–љ—Л—Е" —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ (–≤–љ–µ–Љ–∞—В–Њ—З–љ–∞—П –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –њ—Г–Ј—Л—А–љ—Л–є –Ј–∞–љ–Њ—Б –Є –њ—А–Њ—З–µ–µ)

- –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –њ—А–Є—З–Є–љ—Л –Ї—А–Њ–≤—П–љ–Є—Б—В—Л—Е –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Є–є –Є–Ј –њ–Њ–ї–Њ–≤—Л—Е –њ—Г—В–µ–є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є

–Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –£–Ч–Ш –і–ї—П –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —В–µ—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е, –Ї–Њ–≥–і–∞ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л —В–µ—Б—В–Њ–≤ –Є–ї–Є –њ—А–Њ—З–Є–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Є –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞—В—М—Б—П –≤ –µ—С –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є.

–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –і–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –љ–µ–Є–љ–≤–∞–Ј–Є–≤–љ–Њ–Љ—Г –Љ–µ—В–Њ–і—Г –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ—Л–Љ –Є –±–µ–Ј–±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–Љ, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—Ж–µ–љ–Є—В—М —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤ –Љ–∞–ї–Њ–≥–Њ —В–∞–Ј–∞ –Є –≤—Л—П–≤–Є—В—М —Б–Њ–њ—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й—Г—О –≥–Є–љ–µ–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—О, –≤–ї–Є—П—О—Й—Г—О –љ–∞ –њ–ї–Њ–і–∞.

–Т —А—П–і–µ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –£–Ч–Ш –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –∞–љ–Њ–Љ–∞–ї–Є–Є —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –Љ–∞—В–Ї–Є, —З—В–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ —Г –ґ–µ–љ—Й–Є–љ, –Є–Љ–µ–≤—И–Є—Е –≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ –≤—Л–Ї–Є–і—Л—И–Є –Є–ї–Є –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–Є—П –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–Є—Е –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є.

–Я–µ—А–≤–Њ–µ —Б–Ї—А–Є–љ–Є–љ–≥–Њ–≤–Њ–µ –£–Ч–Ш –њ—А–Є –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є 11 - 14 –љ–µ–і–µ–ї—М.

–Я–µ—А–≤–Њ–µ —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ї—А–∞–є–љ–µ –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ. –Ф–∞–љ–љ–Њ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є—В –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –Њ—Ж–µ–љ–Є—В—М —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –∞–љ–∞—В–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А –Є –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤ –њ–ї–Њ–і–∞, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —З–µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ –≥—А—Г–±—Л—Е –њ–Њ—А–Њ–Ї–Њ–≤ –Є—Е —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П.

–Э–∞ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б—А–Њ–Ї–µ –£–Ч–Ш-–Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є—В –≤—Л—П–≤–Є—В—М:

- –Ъ–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –њ–ї–Њ–і–Њ–≤ (–Њ–і–Є–љ –Є–ї–Є –±–Њ–ї–µ–µ). –Т —Б–ї—Г—З–∞–µ –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ–њ–ї–Њ–і–љ–Њ–є –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є (–±–Њ–ї–µ–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–Њ–і–∞), –і–µ—В–∞–ї—М–љ–Њ –Є–Ј—Г—З–∞–µ—В—Б—П –њ–ї–∞—Ж–µ–љ—В–∞—Ж–Є—П –Є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ–њ–ї–Њ–і–љ—Л–µ –Њ–±–Њ–ї–Њ—З–Ї–Є. –Х—Б–ї–Є —Г –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Є–Ј –њ–ї–Њ–і–Њ–≤ –њ–ї–∞—Ж–µ–љ—В–∞ —Б–≤–Њ—П - —В–Њ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М—Б—П –Ї –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—О –љ–∞ —Б–≤–µ—В –і–≤–Њ–є–љ—П—И–µ–Ї, –µ—Б–ї–Є –ґ–µ –њ–ї–∞—Ж–µ–љ—В–∞ –Њ–±—Й–∞—П - –±–ї–Є–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤.

- –Ґ–Њ—З–љ—Л–є —Б—А–Њ–Ї –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—Й–Є–є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ–Љ—Г—О –і–∞—В—Г —А–Њ–і–Њ–≤, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є—В—М –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П.

- –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–ї–∞—Ж–µ–љ—В—Л –Є –њ—Г–њ–Њ–≤–Є–љ—Л.

- –£–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤—Л–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Є —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є–µ –љ–∞ —Е—А–Њ–Љ–Њ—Б–Њ–Љ–љ—Л–µ –∞–љ–Њ–Љ–∞–ї–Є–Є (—В–Њ–ї—Й–Є–љ–∞ –≤–Њ—А–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞, –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—Б—В–µ–є –љ–Њ—Б–∞, –Ї—А–Њ–≤–Њ—В–Њ–Ї –≤ –≤–µ–љ–Њ–Ј–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–µ –Є —З–µ—А–µ–Ј —В—А–Є–Ї—Г—Б–њ–Є–і–∞–ї—М–љ—Л–є –Ї–ї–∞–њ–∞–љ –Є –њ—А.) –Ъ–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–љ—Л–є –њ–Њ–і—Е–Њ–і –Ї –Њ—Ж–µ–љ–Ї–µ —Н—В–Є—Е —Н—Е–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–∞—А–Ї–µ—А–Њ–≤ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —В–Њ—З–љ–Њ –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М –≥—А—Г–њ–њ—Г –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–≥–Њ —А–Є—Б–Ї–∞ –њ–Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—О –і–µ—В–µ–є —Б —Е—А–Њ–Љ–Њ—Б–Њ–Љ–љ—Л–Љ–Є –∞–љ–Њ–Љ–∞–ї–Є—П–Љ–Є, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —В–∞–Ї–Є—Е –Ї–∞–Ї —Б–Є–љ–і—А–Њ–Љ –Ф–∞—Г–љ–∞ –Є –њ—А–Њ—З–µ–µ.

- –Я–Њ—А–Њ–Ї–Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –њ–ї–Њ–і–∞. –Т 11 - 14 –љ–µ–і–µ–ї—М –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Л—П–≤–Є—В—М —А—П–і –њ–Њ—А–Њ–Ї–Њ–≤ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –њ–ї–Њ–і–∞. –Э–∞ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б—А–Њ–Ї–µ –≤—А–∞—З–Є –Є–Љ–µ—О—В –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–µ –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ - –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –љ–µ–±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ—Л—Е —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–≤, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–µ—А–≤–∞—В—М –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –±–µ–Ј –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л—Е –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–Є–є –і–ї—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л.

- –Я–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є.

–Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б—А–Њ–Ї–µ –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–µ–ї—М–Ј—П —Б —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ–± –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –њ–Њ—А–Њ–Ї–Њ–≤ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –њ–ї–Њ–і–∞ вАУ —Н—В–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞–Љ–Є –µ–≥–Њ –∞–љ–∞—В–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А. –Ю–њ—В–Є–Љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Б—А–Њ–Ї–Њ–Љ –і–ї—П –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є –∞–љ–∞—В–Њ–Љ–Є–Є –њ–ї–Њ–і–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б—А–Њ–Ї 20 вАУ 24 –љ–µ–і–µ–ї–Є.

–Т—В–Њ—А–Њ–µ —Б–Ї—А–Є–љ–Є–љ–≥–Њ–≤–Њ–µ –£–Ч–Ш –њ—А–Є –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є 20 - 24 –љ–µ–і–µ–ї—М

20 - 24 –љ–µ–і–µ–ї–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ–њ—В–Є–Љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Б—А–Њ–Ї–Њ–Љ –і–ї—П –≤–Є–Ј—Г–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А –њ–ї–Њ–і–∞. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Ї—А–Є–љ–Є–љ–≥–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і–µ—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ –∞–љ–∞—В–Њ–Љ–Є–Є –њ–ї–Њ–і–∞, –±–Њ–ї–µ–µ —В–Њ—З–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Б—А–Њ–Ї–∞ –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ—В—Б—В–∞–≤–∞–љ–Є—П –≤ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–Є.

–Я—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –£–Ч–Ш-–Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б—А–Њ–Ї–µ –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В:

- –°—А–Њ–Ї –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–≤ –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤ –њ–ї–Њ–і–∞ –Є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Є—Е –Ј—А–µ–ї–Њ—Б—В–Є

- –Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –њ–ї–Њ–і–∞

- –Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–є —З–∞—Б—В–Є –њ–ї–Њ–і–∞

- –Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–ї–∞ –њ–ї–Њ–і–∞ (—Г—З–Є—В—Л–≤–∞—П —Е–Њ—А–Њ—И—Г—О –≤–Є–Ј—Г–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О)

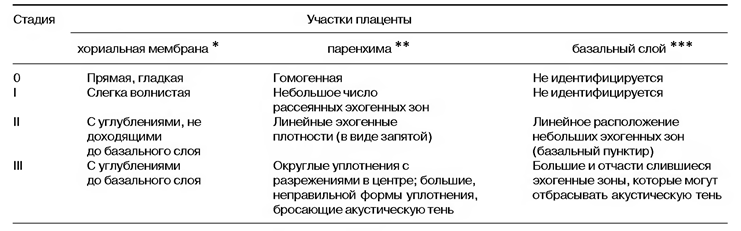

- –Ю—Ж–µ–љ–Ї–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –њ–ї–∞—Ж–µ–љ—В—Л (–ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П, –µ—С —В–Њ–ї—Й–Є–љ–∞, —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–љ–Њ—Б—В—М)

- –Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ–њ–ї–Њ–і–љ–Њ–є –ґ–Є–і–Ї–Њ—Б—В–Є

–Т–∞–ґ–љ—Л–Љ –љ–∞ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б—А–Њ–Ї–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П —И–µ–є–Ї–Є –Љ–∞—В–Ї–Є. –≠—В–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –і–ї—П —Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—Ж–Є–Є –µ—С –љ–µ—Б–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є (—З–∞—Б—В–Њ–µ –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–њ–ї–Њ–і–љ–Њ–є –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є).

–Ґ–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞ —Б—А–Њ–Ї–µ 20 вАУ 24 –љ–µ–і–µ–ї–Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ –Њ—Ж–µ–љ–Є—В—М –Ї—А–Њ–≤–Њ—В–Њ–Ї (–Ф–Њ–њ–њ–ї–µ—А–Њ–Љ–µ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ) –≤ –Љ–∞—В–Њ—З–љ—Л—Е –∞—А—В–µ—А–Є—П—Е –Є –∞—А—В–µ—А–Є—П—Е –њ—Г–њ–Њ–≤–Є–љ—Л, —Б —Ж–µ–ї—М—О –њ—А–Њ–≥–љ–Њ–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–Є–є –≤ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–Є–µ —Б—А–Њ–Ї–Є –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є.

–Э–Њ, –Ї —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Л –і–Њ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–ї–Њ–і–∞ —В–∞–Ї–Њ–≤—Л, —З—В–Њ –љ–µ –≤—Б–µ –∞–љ–Њ–Љ–∞–ї–Є–Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ—Л –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ –і–Њ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–Љ –њ–µ—А–Є–Њ–і–µ –і–∞–ґ–µ –≤ –Є–љ—В–µ—А–≤–∞–ї–µ 21 вАУ 24 –љ–µ–і–µ–ї–Є.

–Ґ—А–µ—В—М–µ —Б–Ї—А–Є–љ–Є–љ–≥–Њ–≤–Њ–µ –£–Ч–Ш –њ—А–Є –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є 32 - 34 –љ–µ–і–µ–ї—М

–Ґ—А–µ—В—М–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –і–ї—П –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Є—П —В–µ—Е –њ–Њ—А–Њ–Ї–Њ–≤ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П—О—В —Б–µ–±—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–Є–µ —Б—А–Њ–Ї–Є –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –≤ –Є–љ—В–µ—А–≤–∞–ї–µ 32 вАУ 34 –љ–µ–і–µ–ї–Є –њ—А–Њ–≤–Њ–і—П—В—Б—П –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П (–і–Њ–њ–њ–ї–µ—А–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П, –Ї–∞—А–і–Є–Њ—В–Њ–Ї–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П) –і–ї—П –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є –≤–љ—Г—В—А–Є—Г—В—А–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –њ–ї–Њ–і–∞, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞ –Ј–∞–і–µ—А–ґ–Ї–Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П, –љ–∞–ї–Є—З–Є—П –≥–Є–њ–Њ–Ї—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є –Є –≤–љ—Г—В—А–Є—Г—В—А–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Њ–±–≤–Є—В–Є—П —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –њ—Г–њ–Њ–≤–Є–љ–Њ–є –Є –њ—А–Њ–≥–љ–Њ–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–Є–є –≤ –і–Њ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–Љ –њ–µ—А–Є–Њ–і–µ –Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —А–Њ–і–Њ–≤. –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—О –£–Ч–Ш –љ–∞ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б—А–Њ–Ї–µ –≥–µ—Б—В–∞—Ж–Є–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Г–і–µ—В –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–∞ —В–∞–Ї—В–Є–Ї–∞ —А–Њ–і–Њ—А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П, –Њ–њ—В–Є–Љ–∞–ї—М–љ–∞—П –і–ї—П –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ —Б–≤–µ—В –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А–µ–±—С–љ–Ї–∞.

–Я—А–Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –£–Ч–Ш-–Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б—А–Њ–Ї–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ:

- –Ю—Ж–µ–љ–Є—В—М –њ–∞—А–∞–Љ–µ—В—А—Л –њ—А–µ–љ–∞—В–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П

- –Ш—Б–Ї–ї—О—З–Є—В—М –њ–Њ—А–Њ–Ї–Є –њ–ї–Њ–і–∞

- –Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Є –њ—А–µ–і–ї–µ–ґ–∞–љ–Є—П –њ–ї–Њ–і–∞, —З—В–Њ –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ–≤–ї–Є—П—В—М –љ–∞ –Љ–µ—В–Њ–і —А–Њ–і–Њ—А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П

- –†–∞—Б—З–µ—В –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ–Љ–Њ–є –Љ–∞—Б—Б—Л –Є —А–Њ—Б—В–∞ –њ–ї–Њ–і–∞

- –Т—Л—П–≤–Є—В—М –Њ—В—Б—В–∞–≤–∞–љ–Є–µ –≤ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–Є –њ–ї–Њ–і–∞

- –Ю—Ж–µ–љ–Є—В—М —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –њ–ї–∞—Ж–µ–љ—В—Л (—В–Њ–ї—Й–Є–љ—Г, —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Г, –њ–ї–Њ—В–љ–Њ—Б—В—М –Є —Б—В–∞–і–Є—О –Ј—А–µ–ї–Њ—Б—В–Є)

- –Ш–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–Є–µ –Њ–±—К—С–Љ–∞ –∞–Љ–љ–Є–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–і–Ї–Њ—Б—В–Є

- –Ш–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–Є–µ —В–Њ–ї—Й–Є–љ—Л —А—Г–±—Ж–∞ –љ–∞ –Љ–∞—В–Ї–µ (–њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –Ї–µ—Б–∞—А–µ–≤—Л—Е —Б–µ—З–µ–љ–Є–є)

3D/ 4D –£–Ч–Ш

–£–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ вАУ —Н—В–Њ –Љ–µ—В–Њ–і –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–Є, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –љ–∞ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ —Н—Е–Њ–ї–Њ–Ї–∞—Ж–Є–Є.

–£–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤—Л–µ –≤–Њ–ї–љ—Л, –Є–Ј–ї—Г—З–∞–µ–Љ—Л–µ –њ—А–Є–±–Њ—А–Њ–Љ, –Њ—В—А–∞–ґ–∞—О—В—Б—П –Њ—В —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —В–Ї–∞–љ–µ–є –Є –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤ –Є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—О—В—Б—П –і–∞—В—З–Є–Ї–Њ–Љ, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ—М—О—В–µ—А –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤—Л–≤–∞–µ—В –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л–є —Б–Є–≥–љ–∞–ї –≤ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –љ–∞ —Н–Ї—А–∞–љ–µ. –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Н—В–Њ–Љ—Г –і–∞—С—В—Б—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞—Е, –њ–ї–Њ—В–љ–Њ—Б—В–Є –Є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і—Г–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞ –Є–ї–Є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ–∞.

–£–Ч–Ш –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М—Б—П –≤ –і–≤—Г—Е-, —В—А–µ—Е - –Є —З–µ—В—Л—А–µ—Е–Љ–µ—А–љ–Њ–Љ —А–µ–ґ–Є–Љ–µ.

–Ґ—А–µ—Е–Љ–µ—А–љ–∞—П —Н—Е–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П вАУ —Н—В–Њ –љ–Њ–≤–∞—П —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—Й–∞—П –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е —Г—В–Њ—З–љ–Є—В—М –і–Є–∞–≥–љ–Њ–Ј. –Э–∞–ї–Є—З–Є–µ –≤ —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–Љ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–µ –Њ–њ—Ж–Є–Є —В—А–µ—Е–Љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Н—В–Њ—В –∞–њ–њ–∞—А–∞—В –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–љ–Њ–Љ—Г –Ї–ї–∞—Б—Б—Г –њ—А–Є–±–Њ—А–Њ–≤, –Є–Љ–µ–µ—В –≤—Л—Б–Њ–Ї—Г—О —А–∞–Ј—А–µ—И–∞—О—Й—Г—О —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М –Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Ф–∞–љ–љ–Њ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ—Л–Љ –Є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ—Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–Љ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П.

–Т –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –і–≤—Г—Е–Љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ (¬Ђ–њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ–≥–Њ¬ї –Є–Ј–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П), –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П 3D/4D —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ —Г–≤–Є–і–µ—В—М –Њ–±—К–µ–Ї—В –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ –Њ–±—К—С–Љ–µ. –°–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є–µ —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–љ–Њ–≥–Њ –і–≤—Г—Е–Љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Є —В—А–µ—Е–Љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–∞ вАУ —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ–µ—В–Њ–і –≤ –∞–Ї—Г—И–µ—А—Б–Ї–Њ–є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—Й–Є–є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Њ –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–∞ –љ–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є–µ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–µ–є.

–Ю—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–Є –¶–µ–љ—В—А–∞ –Њ—Б–љ–∞—Й–µ–љ–Њ —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤—Л–Љ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—Й–Є–Љ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ —В—А–µ—Е–Љ–µ—А–љ–Њ–Љ —А–µ–ґ–Є–Љ–µ.

–Т –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ—Л —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –љ–Њ–≤—Л–µ –≤–Є–і—Л 3D/4D —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤—Л—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є:

- –≠–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ 3D/4D —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤ 5-11 –љ–µ–і–µ–ї—М –≥–µ—Б—В–∞—Ж–Є–Є:

–≠—В–Њ –∞–ї—М—В–µ—А–љ–∞—В–Є–≤–∞ –Њ–±—Л—З–љ–Њ–Љ—Г –і–≤—Г—Е–Љ–µ—А–љ–Њ–Љ—Г –£–Ч–Ш –≤ —Б—А–Њ–Ї–∞—Е 5-11 –љ–µ–і–µ–ї—М, –љ–Њ —Б –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ї—А–∞—В–љ—Л–Љ —Б–љ–Є–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —Н–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–∞ (—В.–µ. –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –љ–∞ –њ–ї–Њ–і).

–Ф–∞–љ–љ–Њ–µ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤–Ї–ї—О—З–∞–µ—В –≤ —Б–µ–±—П: –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–µ (–љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–µ–Ї—Г–љ–і) —Б–Ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –≤–Є—А—В—Г–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Б–Ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ 3D/4D –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –њ–ї–Њ–і–∞ –љ–∞ —Н–Ї—А–∞–љ–µ —Б –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –і–ї—П –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–∞. - –Р–Ї—Г—И–µ—А—Б–Ї–Њ–µ 3D/4D —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤ 11-12 –љ–µ–і–µ–ї—М:

–≠—В–Њ –љ–Њ–≤–Њ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –≤–Ї–ї—О—З–∞—О—Й–µ–µ –≤ —Б–µ–±—П –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–ї–Њ–і–∞ –≤ —Н—В–Є —Б—А–Њ–Ї–Є –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є.

–Ф–∞–љ–љ–Њ–µ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В—М –≥—А—Г–±—Л–µ –њ–Њ—А–Њ–Ї–Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П —Г –њ–ї–Њ–і–∞ –Є –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Љ–∞—А–Ї—С—А—Л —Е—А–Њ–Љ–Њ—Б–Њ–Љ–љ—Л—Е –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–є. - –Р–Ї—Г—И–µ—А—Б–Ї–Њ–µ 3D/4D —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤ 19-21 –љ–µ–і–µ–ї—О:

–≠—В–Њ –љ–Њ–≤–Њ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –≤–Ї–ї—О—З–∞—О—Й–µ–µ –≤ —Б–µ–±—П –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–ї–Њ–і–∞ –≤ —Н—В–Є —Б—А–Њ–Ї–Є –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є.

–Ф–∞–љ–љ–Њ–µ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –≤—Л—П–≤–Є—В—М –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ—А–Њ–Ї–Њ–≤ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П —Г –њ–ї–Њ–і–∞ –Є –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Љ–∞—А–Ї—С—А—Л —Е—А–Њ–Љ–Њ—Б–Њ–Љ–љ—Л—Е –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–є. - –Р–Ї—Г—И–µ—А—Б–Ї–Њ–µ 3D/4D —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ—Б–ї–µ 22 –љ–µ–і–µ–ї—М:

–Ф–∞–љ–љ–Њ–µ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –њ—А–Є –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–Є –Ј–∞ –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є —Б —Г–ґ–µ –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ—А–Њ–Ї–∞–Љ–Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П —Г –њ–ї–Њ–і–∞ –Є–ї–Є –њ—А–Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —Г—В–Њ—З–љ–µ–љ–Є—П –і–Є–∞–≥–љ–Њ–Ј–∞ –њ—А–Є –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–љ–Є–Є –љ–∞ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П —Г –њ–ї–Њ–і–∞.

–Т–Њ –≤—Б–µ—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П—Е:

- –Я—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—Ж–Є—П –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ —Н–Ї—А–∞–љ–µ —Б –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –≤—А–∞—З–∞.

- –Т—Л–і–∞–µ—В—Б—П –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ –Є 1-2 3D/4D —Д–Њ—В–Њ –Є–ї–Є DVD –і–Є—Б–Ї —Б 3D/4D —Д–Њ—В–Њ–Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є.

–Ъ–∞—А–і–Є–Њ—В–Њ–Ї–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П (–Ъ–Ґ–У)

–Ъ–∞—А–і–Є–Њ—В–Њ–Ї–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П (–Ъ–Ґ–У) - –Љ–µ—В–Њ–і —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –њ–ї–Њ–і–∞ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є —З–∞—Б—В–Њ—В—Л —Б–µ—А–і—Ж–µ–±–Є–µ–љ–Є–є –њ–ї–Њ–і–∞ –Є –Є—Е –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є –≤ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–є –Љ–∞—В–Ї–Є, –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–Њ–і–∞ –Є–ї–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –≤–љ–µ—И–љ–Є—Е —А–∞–Ј–і—А–∞–ґ–Є—В–µ–ї–µ–є. –Ф–∞–љ–љ–Њ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —В—А–µ—В—М–µ–Љ —В—А–Є–Љ–µ—Б—В—А–µ –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —А–Њ–і–Њ–≤. –°–µ—А–і–µ—З–љ—Г—О –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –њ–ї–Њ–і–∞ —А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А—Г–µ—В—Б—П —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤—Л–Љ –і–∞—В—З–Є–Ї–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї—П–µ—В—Б—П –љ–∞ –њ–µ—А–µ–і–љ–µ–є –±—А—О—И–љ–Њ–є —Б—В–µ–љ–Ї–µ –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –љ–∞–Є–ї—Г—З—И–µ–є —Б–ї—Л—И–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —Б–µ—А–і–µ—З–љ—Л—Е —В–Њ–љ–Њ–≤ –њ–ї–Њ–і–∞. –Ю—В—А–∞–ґ—С–љ–љ—Л–є –Њ—В —Б–µ—А–і—Ж–∞ –њ–ї–Њ–і–∞ —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–є —Б–Є–≥–љ–∞–ї –≥–µ–љ–µ—А–Є—А—Г–µ—В—Б—П –і–∞—В—З–Є–Ї–Њ–Љ –Є –≤–љ–Њ–≤—М –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –і–∞—В—З–Є–Ї–Њ–Љ. –≠–ї–µ–Ї—В—А–Њ–љ–љ–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј—Г–µ—В –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –Є–љ—В–µ—А–≤–∞–ї–Њ–≤ –Љ–µ–ґ–і—Г –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є —Г–і–∞—А–∞–Љ–Є —Б–µ—А–і—Ж–∞ –њ–ї–Њ–і–∞ –≤ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–љ—Г—О —З–∞—Б—В–Њ—В—Г –µ–≥–Њ —Б–µ—А–і–µ—З–љ—Л—Е —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–є, —А–∞—Б—Б—З–Є—В—Л–≤–∞—П –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —Г–і–∞—А–Њ–≤ –≤ –Љ–Є–љ—Г—В—Г –љ–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П.

–Т –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–∞—А–і–Є–Њ—В–Њ–Ї–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П —Б—В–∞–ї–∞ –љ–µ–Њ—В—К–µ–Љ–ї–µ–Љ–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–љ–Њ–є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –њ–ї–Њ–і–∞. –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Ъ–Ґ–У –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞—Б—И–Є—А—П—О—В—Б—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–Є –Ї–∞–Ї –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, —В–∞–Ї –Є –≤ —А–Њ–і–∞—Е, —З—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ —А–µ—И–∞—В—М –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —В–∞–Ї—В–Є–Ї–Є –Є—Е –≤–µ–і–µ–љ–Є—П.

–Я—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –Ъ–Ґ–У —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –љ–µ —А–∞–љ–µ–µ 32 –љ–µ–і–µ–ї–Є –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Д–Њ—А–Љ–Є—А—Г–µ—В—Б—П –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ—Б–≤—П–Ј—М –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–µ—А–і–µ—З–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –Є –і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М—О –њ–ї–Њ–і–∞, —З—В–Њ –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ –Њ—В—А–∞–ґ–∞–µ—В —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –µ–≥–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –љ–µ—А–≤–љ–Њ–є, –Љ—Л—И–µ—З–љ–Њ–є –Є —Б–µ—А–і–µ—З–љ–Њ-—Б–Њ—Б—Г–і–Є—Б—В–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ. –Ъ 32-–є –љ–µ–і–µ–ї–µ –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б—А–µ–і–љ—П—П –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В 50-60 –Љ–Є–љ, –∞ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ - 20-30 –Љ–Є–љ. –С–Њ–ї–µ–µ —А–∞–љ–љ–µ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ъ–Ґ–У –љ–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–µ—В –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–Є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –ї–Њ–ґ–љ—Л—Е —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–≤.

–Ф–Њ–њ–њ–ї–µ—А–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П / –Ф–Њ–њ–њ–ї–µ—А–Њ–Љ–µ—В—А–Є—П

–Ф–Њ–њ–њ–ї–µ—А–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П / –Ф–Њ–њ–њ–ї–µ—А–Њ–Љ–µ—В—А–Є—П, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ —Ж–≤–µ—В–Њ–≤–Њ–µ –і–Њ–њ–њ–ї–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –Ї–∞—А—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ вАУ —Н—В–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї—А–Њ–≤–Њ—В–Њ–Ї–∞ –≤ —Б–Њ—Б—Г–і–∞—Е –њ–ї–Њ–і–∞, —Б–Њ—Б—Г–і–∞—Е –њ—Г–њ–Њ–≤–Є–љ—Л –Є –Љ–∞—В–Ї–Є. –†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –і–Њ–њ–њ–ї–µ—А–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В —Б—Г–і–Є—В—М –Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Љ–∞—В–Њ—З–љ–ЊвАУ–њ–ї–∞—Ж–µ–љ—В–∞—А–љ–ЊвАУ–њ–ї–Њ–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї—А–Њ–≤–Њ—В–Њ–Ї–∞ –Є –Ї–Њ—Б–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В –Њ –≤–љ—Г—В—А–Є—Г—В—А–Њ–±–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞. –Ф–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ—Г—О –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О –Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Љ–∞—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–Њ–≤–Њ—В–Њ–Ї–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М, –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б 20 вАУ 21 –љ–µ–і. –Т –њ–Њ–Ј–і–љ–Є–µ —Б—А–Њ–Ї–Є –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є (–њ–Њ—Б–ї–µ 30 –љ–µ–і) –і–Њ–њ–њ–ї–µ—А–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–љ–µ–љ—В–Њ–Љ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Э–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–Є –Ї—А–Њ–≤–Њ—В–Њ–Ї–∞ —Б–ї—Г–ґ–∞—В –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ—Л–Љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤–љ—Г—В—А–Є—Г—В—А–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –њ–ї–Њ–і–∞, –љ–Њ –љ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞—О—В —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–Є–є –≤ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–Є–µ —Б—А–Њ–Ї–Є –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є.

–Э–∞–ї–Є—З–Є–µ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–є –Ї—А–Њ–≤–Њ—В–Њ–Ї–∞ –≤ —А–∞–Ј–љ—Л—Е –Њ—В–і–µ–ї–∞—Е –Љ–∞—В–Њ—З–љ–Њ-–њ–ї–∞—Ж–µ–љ—В–∞—А–љ–Њ-–њ–ї–Њ–і–Њ–≤–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л —В—А–µ–±—Г–µ—В —Б—В—А–Њ–≥–Њ–≥–Њ –і–Є–љ–∞–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е —Б—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞—А–∞.

–Ф–Њ–њ–њ–ї–µ—А–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–∞ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є:

- –Э–µ—Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–≤ –њ–ї–Њ–і–∞ —Б—А–Њ–Ї—Г –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є

- –∞–љ–Њ–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ–њ–ї–Њ–і–љ—Л—Е –≤–Њ–і

- –њ—А–µ–ґ–і–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ–Ј—А–µ–≤–∞–љ–Є–µ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –њ–ї–∞—Ж–µ–љ—В—Л

–Ф–ї—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –∞–љ–∞—В–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –њ–ї–Њ–і–∞ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В —А—П–і –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–≤, –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–є.

–° —Ж–µ–ї—М—О –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ—А–Њ–Ї–Њ–≤ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Є –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–є –њ—А–Њ–≤–Њ–і—П—В —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–µ —Б–Ї—А–Є–љ–Є–љ–≥–Њ–≤–Њ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ (–≤—Б–µ–Њ–±—Й–µ–µ —Н–Ї—Б–њ—А–µ—Б—Б-–Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞—О—Й–µ–µ –±–Њ–ї–µ–µ 85% –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –ґ–µ–љ—Й–Є–љ). –Ю–љ–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М —А–µ—И–µ–љ–Є—П –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–є —В–∞–Ї—В–Є–Ї–Є –≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤—Л–і–µ–ї—П—В—М –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є—Е—Б—П –Ї –≥—А—Г–њ–њ–µ —А–Є—Б–Ї–∞ –њ–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—О —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–Є–є –і–ї—П –њ–ї–Њ–і–∞ –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є.

–£–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Ж–µ–ї–µ—Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ —Б–Ї—А–Є–љ–Є–љ–≥–Њ–≤—Л–µ —Б—А–Њ–Ї–Є –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є:

- 10-14 –љ–µ–і–µ–ї—М

- 20-24 –љ–µ–і–µ–ї–Є

- 32-34 –љ–µ–і–µ–ї–Є

–†–∞—Б—И–Є—Д—А–Њ–≤–Ї–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –£–Ч–Ш –≤ 10-14 –љ–µ–і–µ–ї—М

–£–Ч–Ш –≤ —Б—А–Њ–Ї–µ 10-14 –љ–µ–і–µ–ї—М –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –≤—Л—П–≤–Є—В—М –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≥—А—Г–±—Л–µ –њ–Њ—А–Њ–Ї–Є –њ–ї–Њ–і–∞ (–љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –∞–љ—Н–љ—Ж–µ—Д–∞–ї–Є—О вАФ –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ –Є–ї–Є —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ–µ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –њ–Њ–ї—Г—И–∞—А–Є–є –≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–Ј–≥–∞, –Ї–Њ—Б—В–µ–є —Б–≤–Њ–і–∞ —З–µ—А–µ–њ–∞ –Є –Љ—П–≥–Ї–Є—Е —В–Ї–∞–љ–µ–є), –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –≥—А—Г–њ–њ—Г —А–Є—Б–Ї–∞ –њ–Њ —Е—А–Њ–Љ–Њ—Б–Њ–Љ–љ–Њ–є –њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –њ–ї–Њ–і–∞ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Є–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–Є—П —В–Њ–ї—Й–Є–љ—Л –≤–Њ—А–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ –Њ—Ж–µ–љ–Є—В—М –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ —Б—А–Њ–Ї–µ –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є.

–Ш–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П –Я—А–Є –Њ—В–љ–µ—Б–µ–љ–Є–Є –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –≤ –≥—А—Г–њ–њ—Г —А–Є—Б–Ї–∞ –µ–є –і–∞–ї–µ–µ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Њ–є—В–Є –±–Њ–ї–µ–µ –і–µ—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —В–∞–Ї–Њ–µ –Ї–∞–Ї –њ—А–µ–љ–∞—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Ї–∞—А–Є–Њ—В–Є–њ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, —В–Њ –µ—Б—В—М –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Е—А–Њ–Љ–Њ—Б–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–±–Њ—А–∞ –њ–ї–Њ–і–∞.

–Ґ–Є–њ–Њ–≤–Њ–є –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ 10-14 –љ–µ–і–µ–ї—М –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –≤ —В–∞–±–ї–Є—Ж–µ 1.

–Ю—В –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –і–љ—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –Љ–µ–љ—Б—В—А—Г–∞—Ж–Є–Є —А–∞—Б—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —Б—А–Њ–Ї –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Л–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П –µ–≥–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–µ —Б—А–Њ–Ї—Г, –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Є—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤—Л—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е. –≠—В–Њ—В –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В—Б—П –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Љ—Л –љ–µ –Ј–љ–∞–µ–Љ —В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –Њ–њ–ї–Њ–і–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П —П–є—Ж–µ–Ї–ї–µ—В–Ї–Є —Б–њ–µ—А–Љ–∞—В–Њ–Ј–Њ–Є–і–Њ–Љ –Є –љ–∞—З–∞–ї–∞ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П —Н–Љ–±—А–Є–Њ–љ–∞.

–Ш—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј —Б—А–Њ–Ї–∞ –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В–Є –≤—Л—И–µ—Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е, –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Л—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ–Љ–∞—П –і–∞—В–∞ —А–Њ–і–Њ–≤, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–∞—П —Б—А–Њ–Ї—Г 40 –љ–µ–і–µ–ї—М –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є . –Я—А–Є –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –і–≤—Г—Е –Є –±–Њ–ї–µ–µ –њ–ї–Њ–і–Њ–≤, –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Є—Б—Б–ї–µ–і—Г–µ—В—Б—П –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ.

–Я—А–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –£–Ч–Ш –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В—Б—П 2 –Љ–µ—В–Њ–і–∞: —В—А–∞–љ—Б–∞–±–і–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї—М–љ—Л–є (–Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —З–µ—А–µ–Ј –њ–µ—А–µ–і–љ—О—О –±—А—О—И–љ—Г—О —Б—В–µ–љ–Ї—Г) –Є —В—А–∞–љ—Б–≤–∞–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ—Л–є (–Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —З–µ—А–µ–Ј –≤–ї–∞–≥–∞–ї–Є—Й–µ), —З—В–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В—Б—П –≤ –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–µ.

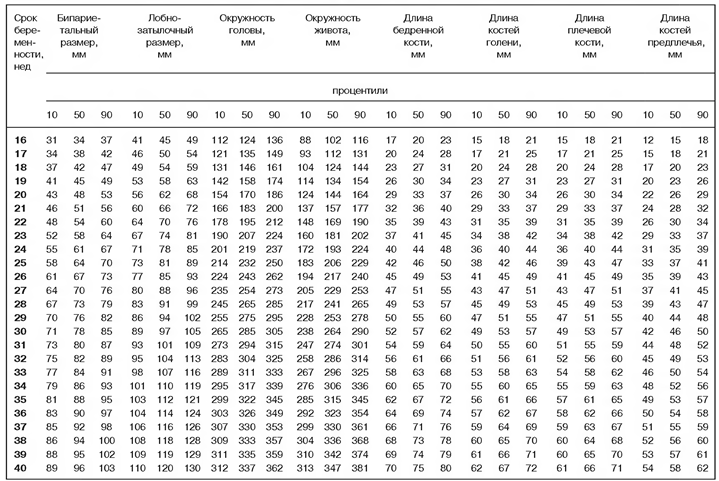

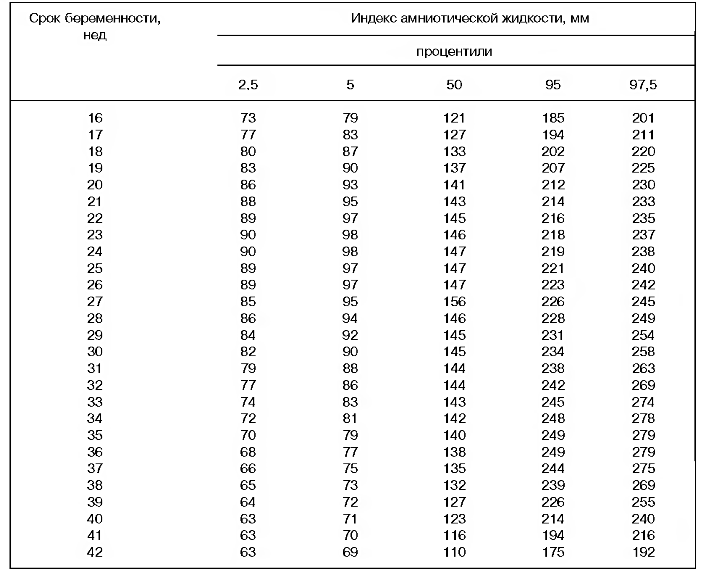

–Ф–ї—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —Б—А–Њ–Ї–∞ –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є—П —Б—А–Њ–Ї–∞ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ–µ—А–≤–Њ–Љ—Г –і–љ—О –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –Љ–µ–љ—Б—В—А—Г–∞—Ж–Є–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В—Б—П —В–∞–Ї–Њ–є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М, –Ї–∞–Ї –Ї–Њ–њ—З–Є–Ї–Њ-—В–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —А–∞–Ј–Љ–µ—А –њ–ї–Њ–і–∞ (–Ъ–Ґ–†) вАУ –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Њ—В –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л –і–Њ –Ї–Њ–њ—З–Є–Ї–∞. –Ш–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –њ—А–Є —Б–∞–≥–Є—В—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–Ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Н–Љ–±—А–Є–Њ–љ–∞ (—Б–∞–≥–Є—В—В–∞–ї—М–љ–∞—П –Њ—Б—М –Њ—В –ї–∞—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ ¬Ђsagitta¬ї вАФ —Б—В—А–µ–ї–∞, —В–Њ –µ—Б—В—М –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–∞ —Б–њ–µ—А–µ–і–Є –љ–∞–Ј–∞–і, –∞ –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ—Б—В—М, –њ—А–Њ—Е–Њ–і—П—Й–∞—П —З–µ—А–µ–Ј —Б–∞–≥–Є—В—В–∞–ї—М–љ—Г—О –Њ—Б—М, –і–µ–ї–Є—В —В–µ–ї–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –љ–∞ –і–≤–µ —Б–Є–Љ–Љ–µ—В—А–Є—З–љ—Л–µ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л). –Я—А–Є –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П—Е –њ–ї–Њ–і–∞ –Є–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–Є–µ –Ъ–Ґ–† –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≥–Є–±–∞–љ–Є—П. –Э–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–Є –Ї–Њ–њ—З–Є–Ї–Њ-—В–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ —Н–Љ–±—А–Є–Њ–љ–∞/–њ–ї–Њ–і–∞ –≤ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В —Б—А–Њ–Ї–∞ –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ—Л –≤ —В–∞–±–ї–Є—Ж–µ 2.

*–Я—А–Њ—Ж–µ–љ—В–Є–ї—М вАУ —Н—В–Њ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Б—В–∞—В–Є—Б—В–Є–Ї–Є. –Ф–ї—П –µ–≥–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –±–µ—А–µ—В—Б—П –±–Њ–ї—М—И–∞—П –≤—Л–±–Њ—А–Ї–∞ –Є–Ј –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Њ–±—Б–ї–µ–і—Г–µ—В—Б—П –њ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї—Г. –Ф–∞–ї–µ–µ –Є–Ј –≤—Б–µ—Е –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–є –≤—Л–±–Є—А–∞—О—В—Б—П —Б—А–µ–і–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є —П–≤–ї—П—О—В—Б—П 50-–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ–љ—В–Є–ї–µ–Љ, –∞ –≤—Б–µ —З—В–Њ –ї–µ–ґ–Є—В –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е –Њ—В 5-–≥–Њ –і–Њ 95-–≥–Њ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –Ј–∞ –љ–Њ—А–Љ—Г. –°–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –љ–Є–ґ–µ 5-–≥–Њ –Є –≤—Л—И–µ 95-–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ–љ—В–Є–ї—П —В—А–µ–±—Г—О—В –і–Њ–Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П.

–Х—Й–µ –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–µ–є, –Є—Б—Б–ї–µ–і—Г–µ–Љ—Л—Е –њ—А–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –£–Ч–Ш, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —З–∞—Б—В–Њ—В–∞ —Б–µ—А–і–µ—З–љ—Л—Е —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–є –њ–ї–Њ–і–∞ (–І–°–°). –Ш–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –І–°–° –Љ–Њ–ґ–µ—В –Ї–Њ—Б–≤–µ–љ–љ–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –љ–∞ —Е—А–Њ–Љ–Њ—Б–Њ–Љ–љ—Г—О –њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—О, –љ–Њ –љ–∞ —А–∞–љ–љ–µ–Љ —Б—А–Њ–Ї–µ –Њ–±—Л—З–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В. –Ф–∞–љ–љ—Л–є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М –±–Њ–ї–µ–µ –≤–∞–ґ–µ–љ –≤ –њ–Њ–Ј–і–љ–Є–µ —Б—А–Њ–Ї–Є –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є –І–°–° –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –≤–љ—Г—В—А–Є—Г—В—А–Њ–±–љ–Њ–µ —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є–µ –њ–ї–Њ–і–∞. –Э–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–Є –І–°–° –њ–ї–Њ–і–∞ –≤ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В —Б—А–Њ–Ї–∞ –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ—Л –≤ —В–∞–±–ї–Є—Ж–µ 3.

–Ю–і–Є–љ –Є–Ј –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є—Е –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ–Љ—Л—Е –њ—А–Є –£–Ч–Ш –≤ —Б—А–Њ–Ї–µ 10-14 –љ–µ–і–µ–ї—М, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —В–Њ–ї—Й–Є–љ–∞ –≤–Њ—А–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞ (–Ґ–Т–Я) вАУ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –ґ–Є–і–Ї–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –Ј–∞–і–љ–µ–є –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є —И–µ–Є —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞. –Ф–ї—П –µ–≥–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –µ—Б—В—М —Б—В—А–Њ–≥–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Ї—А–Є—В–µ—А–Є–Є:

- –°—А–Њ–Ї –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б 10 –љ–µ–і–µ–ї—М –і–Њ 13 –љ–µ–і–µ–ї—М 6 –і–љ–µ–є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –≤ –±–Њ–ї–µ–µ —А–∞–љ–љ–µ–Љ —Б—А–Њ–Ї–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М —Н—В–Њ—В –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ. –Я–Њ—Б–ї–µ 14 –љ–µ–і–µ–ї—М –ї–Є–Љ—Д–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ —Б–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б –Є–Ј–ї–Є—И–Ї–∞–Љ–Є –ґ–Є–і–Ї–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Ґ–Т–Я –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–µ—В –±—Л—В—М –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ.

- –Ъ–Ґ–† –њ–ї–Њ–і–∞ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –ї–µ–ґ–∞—В—М –≤ –Є–љ—В–µ—А–≤–∞–ї–µ –Њ—В 45 –і–Њ 84¬†–Љ–Љ.

- –Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –њ—А–Є —Б–∞–≥–Є—В—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–Ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ–ї–Њ–і–∞.

–£–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—П –Ї–Њ—Б–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞–ї–Є—З–Є—П —Г —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ —Б–Є–љ–і—А–Њ–Љ –Ф–∞—Г–љ–∞ (—В—А–Є—Б–Њ–Љ–Є—П –њ–Њ 21 —Е—А–Њ–Љ–Њ—Б–Њ–Љ–µ вАУ —В–Њ –µ—Б—В—М –≤–Љ–µ—Б—В–Њ 46 —Е—А–Њ–Љ–Њ—Б–Њ–Љ –≤ –љ–Њ—А–Љ–µ, —А–µ–±–µ–љ–Њ–Ї –Є–Љ–µ–µ—В 47 —Е—А–Њ–Љ–Њ—Б–Њ–Љ), —З—В–Њ —В—А–µ–±—Г–µ—В –±–Њ–ї–µ–µ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П (–њ—А–µ–љ–∞—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Ї–∞—А–Є–Њ—В–Є–њ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ) –і–ї—П –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є–ї–Є –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –і–Є–∞–≥–љ–Њ–Ј–∞. –Э–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–Є —В–Њ–ї—Й–Є–љ—Л –≤–Њ—А–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞ —Н–Љ–±—А–Є–Њ–љ–∞/–њ–ї–Њ–і–∞ –≤ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В —Б—А–Њ–Ї–∞ –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –≤ —В–∞–±–ї–Є—Ж–µ 4.

–Я—А–Є –£–Ч–Ш –≤ 10-14 –љ–µ–і–µ–ї—М –Є—Б—Б–ї–µ–і—Г—О—В—Б—П —В–∞–Ї–Є–µ –∞–љ–∞—В–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л —Н–Љ–±—А–Є–Њ–љ–∞/–њ–ї–Њ–і–∞: –Ї–Њ—Б—В–Є —Б–≤–Њ–і–∞ —З–µ—А–µ–њ–∞, ¬Ђ–±–∞–±–Њ—З–Ї–∞¬ї (—Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–∞—П –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–Ј–≥–∞), –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Њ—З–љ–Є–Ї, –ґ–µ–ї—Г–і–Њ–Ї, –њ–µ—А–µ–і–љ—П—П –±—А—О—И–љ–∞—П —Б—В–µ–љ–Ї–∞ (–љ–∞ –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –≤–љ—Г—В—А–Є—Г—В—А–Њ–±–љ—Л—Е –≥—А—Л–ґ), –Љ–Њ—З–µ–≤–Њ–є –њ—Г–Ј—Л—А—М, –Ї–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ—Б—В–µ–є. –Э–Њ –љ–∞ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б—А–Њ–Ї–µ –љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В—М –њ–Њ—А–Њ–Ї–Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –њ—А–Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –Њ—В–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–є –Њ–љ–Є –Ј–∞–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –≤ –≥—А–∞—Д—Г –Њ—Б–Њ–±—Л—Е –Њ—В–Љ–µ—В–Њ–Ї, –∞ –і–∞–ї–µ–µ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Б –∞–Ї—Г—И–µ—А-–≥–Є–љ–µ–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Њ–Љ –Є –њ—А–Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –≥–µ–љ–µ—В–Є–Ї–∞–Љ–Є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –±–Њ–ї–µ–µ —Г–≥–ї—Г–±–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П.

–Я—А–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –£–Ч–Ш-–Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є—Б—Б–ї–µ–і—Г—О—В—Б—П —В–∞–Ї–ґ–µ —В–∞–Ї–Є–µ –≤–љ–µ–Ј–∞—А–Њ–і—Л—И–µ–≤—Л–µ –Њ—А–≥–∞–љ—Л, –Ї–∞–Ї –ґ–µ–ї—В–Њ—З–љ—Л–є –Љ–µ—И–Њ–Ї –Є —Е–Њ—А–Є–Њ–љ. –Ц–µ–ї—В–Њ—З–љ—Л–є –Љ–µ—И–Њ–Ї вАУ —Н—В–Њ –њ—А–Њ–≤–Є–Ј–Њ—А–љ—Л–є (—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ) –Њ—А–≥–∞–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –і–Њ 12 –љ–µ–і–µ–ї—М –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ –і–ї—П —А–∞–љ–љ–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П —Н–Љ–±—А–Є–Њ–љ–∞, –њ–Њ—Б–ї–µ 12 –љ–µ–і–µ–ї—М –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–µ—В —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М, —Г–Љ–µ–љ—М—И–∞–µ—В—Б—П –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞—Е –Є –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ—Г–њ–Њ–≤–Є–љ—Л. –Х–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А (–≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–є –і–Є–∞–Љ–µ—В—А) –≤–∞–ґ–µ–љ –њ—А–Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ –і–Є–∞–≥–љ–Њ–Ј–∞ –љ–µ—А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—О—Й–µ–є—Б—П –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є.

–•–Њ—А–Є–Њ–љ вАУ –љ–∞—А—Г–ґ–љ–∞—П –њ–Њ–Ї—А—Л—В–∞—П –≤–Њ—А—Б–Є–љ–Ї–∞–Љ–Є –Ј–∞—А–Њ–і—Л—И–µ–≤–∞—П –Њ–±–Њ–ї–Њ—З–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Б–Њ —Б—В–µ–љ–Ї–Њ–є –Љ–∞—В–Ї–Є –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –Њ–±—А–∞–Ј—Г–µ—В –њ–ї–∞—Ж–µ–љ—В—Г, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ–ї–Њ–і –њ–Є—В–∞–µ—В—Б—П –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Х–≥–Њ –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –і–∞–µ—В –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–є –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ–ї–∞—Ж–µ–љ—В—Л (—З—В–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –Ј–љ–∞—В—М –і–ї—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —В–∞–Ї—В–Є–Ї–Є –≤–µ–і–µ–љ–Є—П –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є), –∞ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ —В–Њ–ї—Й–Є–љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –≤–љ—Г—В—А–Є—Г—В—А–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Н–Љ–±—А–Є–Њ–љ–∞/–њ–ї–Њ–і–∞, —А–µ–Ј—Г—Б-–Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–µ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–Є –њ–Є—В–∞–љ–Є—П –њ–ї–Њ–і–∞, —Е–Њ—В—П —Н—В–Њ—В –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М —В–∞–Ї–ґ–µ –±–Њ–ї–µ–µ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–µ–љ –≤ –њ–Њ–Ј–і–љ–Є–µ —Б—А–Њ–Ї–Є –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є.